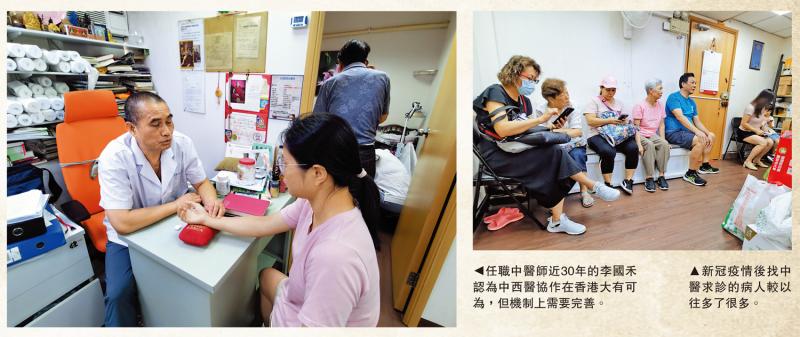

左图:任职中医师近30年的李国禾认为中西医协作在香港大有可为,但机制上需要完善。右图:新冠疫情后找中医求诊的病人较以往多了很多。

“以前很多香港市民认为,看完西医,身体不好,才以中医调理。”立法会议员陈永光表示,疫情后,市民的观念大有改变,不止一般伤风感冒,甚至是一些急症或传染病,都首选看中医,因而令18区中医诊所十分“旺场”。“现时你要看中医,排个几月都未必排到一个筹”,他说,这反映了中医服务受到广大市民认同和欢迎。

现时只有八间公立医院设有“中西医协作计划”,为合资格的住院病人提供中医治疗服务,陈永光指出,相关服务应推广到全港公立医院,让病人有更多医疗选择。\大公报记者 余风、黄山(文、图)

“排个几月都未必排到筹”

参看医管局介绍,为汲取中西医协作及中医住院服务的经验,该局推出中西医协作计划。参与计划的医院,透过与三方协作的中医诊所合作,根据中医及西医专家组成的工作小组为计划订下的临床方案,为合资格的住院病人提供中医治疗服务,包括中药及针灸等,为病人提供多一个治疗选择。现时共有八间医院提供此服务,涵盖医管局七个医院联网。最新消息指出,医管局希望在今个财政年度内,把“中风治疗”扩展至全部七个医院联网。

陈永光表示,“中西医协作计划”若落实到全港所有公立医院,可让病人有更多治疗的选择,“如果做到,便会让市民体会到中医的好处。”他又认为,扩大中西医协作,市民住院得到适切服务之余,亦可纾缓公共医疗负荷,“例如中风后遗症,入院病人如得到针灸服务,在中西医协作下,病人可快些康复,这可纾缓病床紧张情况。”他又说,不少市民有腰痛、膝关节炎,施用针灸治疗效果显著,另外中西医协作进行癌症纾缓服务亦得到较佳疗效,建议医管局能把此项服务推广至辖下43间公立医院和医疗机构,“这样已是(对于中医)很大的推广,亦是很大的认受性”。他又希望中医治疗可进驻普通科和分科诊所,加强其在基层医疗治未病的角色。

中西医收生均严 薪酬天壤之别

陈永光说,按《中医药条例》,本港中医不能用西药,必须以纯中医手段医治病人,因此可保留许多纯中医的技术;中西医协作则是中西医团队共同为住院病人评估是否适合中医治疗,如果适合,中医诊所的注册中医师每日到指定病房为参与计划病人诊症,根据临床方案及临床判断,为病人提供适切的中医治疗,“中医做中医的事,西医做西医的事”,双方各自发挥所长,这样对病人最好。

本港中医学士课程收生要求颇高,获取录的都是公开试成绩较优异的尖子生,另外学生须修读六年本科课程,与内外全科医学士一样,惟目前中医师的薪酬则与西医相去甚远。以中医诊所入职中医师为例,起薪约24000至27000元,较医管局注册护士的起薪点还低至少两成,与政府医生约7万元的起薪更差一大截。因此,陈永光促请政府能早日制订中医师薪酬架构与晋升机制,这样才能吸引年轻中医师到公营医疗机构服务。

陈永光指出,注册中医有其法定地位,并有法律保障。他认为政府需在中医业的推广多下工夫,例如在教育推广上,应让更多人认识中医和中药的好处。香港中医药管理委员会印制了许多小册子推广中医药,但他认为还需主动出击,加强在社区推广。

推广中医药 关键还在政府

借助民间力量推广中医药固然好,但陈永光认为政府推广发展才是关键,首先18区中医诊所出现“人满之患”,病人动辄要等个多月才能看到中医,“我们为何不尽快将这种服务扩大,现时有18间,可否开到28间、38间或48间?又或每区的医院都有一间中医门诊?”他分析,扩大中医诊所服务不但可有力推动中医药在港发展,亦有效纾缓现时公营医疗系统人手不足,令病人排长龙等看求诊的死结。

陈永光又指出,目前18区中医诊所收费120元,较普通科门诊为高,基层市民可能会因经济问题,弃看中医而改选排队看西医,不但令这些病人少了选择权,还限制了中医药的发展。他建议政府应该增加对18区中医诊所拨款,调低中医诊所收费至与公营西医普通科门诊相若。