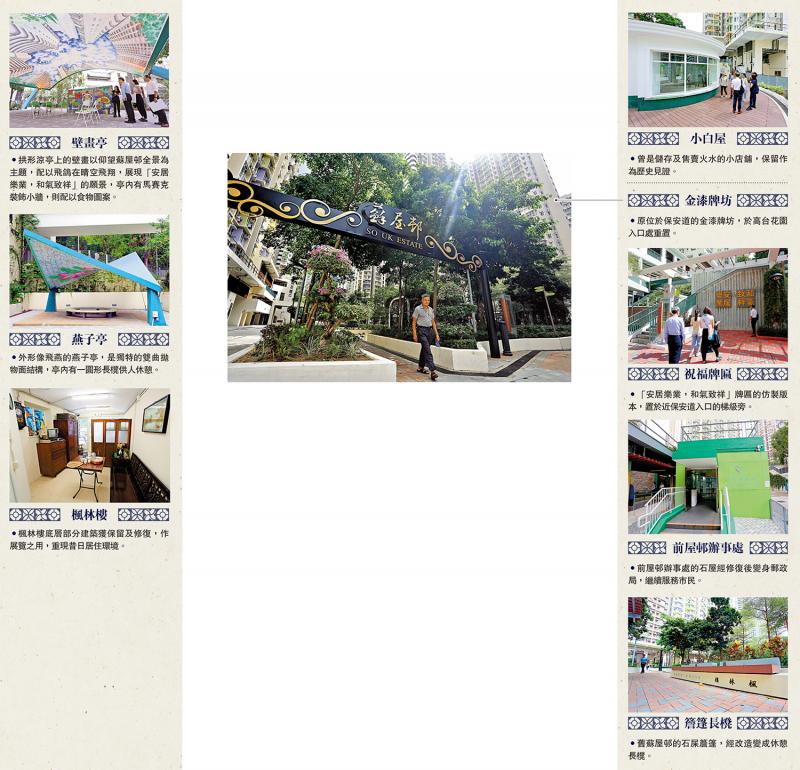

图:苏屋八宝 情系新旧邨民

苏屋邨60岁了!2009年起,这条老牌屋邨多幢楼宇陆续重建,但一些别具历史意义的独特建筑不仅保留下来,还注入新生命,成为“苏屋八宝”,继续融入居民日常生活中,细诉它们的“前世今生”故事……

屋邨换了新面貌,居民也换了新面孔,对于新迁入的居民来说,这些旧物意义何在?有“新苏屋人”对大公报记者说,“我们从这些旧物,了解到这条邨的往事,让这里独特的街坊人情味延续下去,大大增添居住在这里的归属感和幸福感!”\大公报记者 易晓彤(文)、何嘉骏(图)

某一个下午的苏屋邨,小朋友在小白屋前的花园嬉戏,居民在壁画亭、燕子亭下乘凉,不少邨外人慕名而来,在写着“苏屋邨”的金漆牌坊前打卡;还有已迁走的“旧苏屋人”重回故地,在邨内的文物径漫步,回味当年,碰上投缘的“新苏屋人”,一起畅谈苏屋邨新旧故事。这些生活日常,是另一种活化,把无形的“苏屋邨文化”保存下来,浓浓的屋邨情味在重建后得以延续。

苏屋保育

每次经过邮局这段路,我仿佛走进时光隧道……

“住进了苏屋邨后,我才知道什么叫做生活。苏屋邨保留了这么多文物,每件文物都承载着不同的人和事,让我们这些新搬来的居民慢慢细味。”年已七旬的萧润萍婆婆,六年前由慈云山公屋迁来苏屋邨樱桃楼独居,邨内邮局前一段路,是婆婆外出必经之路,“每次经过这段路,我仿佛走进时光隧道,望着这一排窗,我会想,以前的屋邨办事处职员在这里做什么?”

绿柳楼及樱桃楼之间的邮局,前身是屋邨办事处,外墙以花岗岩砌成,六、七十年代流行的铁窗经复修后得以保留。

绿柳楼旁边的小白屋,新、旧居民都喜爱。萧婆婆说,很高兴小白屋能保留下来,“我经常会向人介绍,你知不知道这间屋是什么?”昔日小白屋是售卖火水的小店舖,流线型外貌属装饰派艺术(Art Deco)设计,与包浩斯风格(Bauhaus)的湾仔街市有几分相似。复修后的小白屋,外貌不变,间隔也没变动,最大地保留了原貌。

苏屋人情

落街遇上旧居民,都可以很愉快地閒聊。

明亮的阳光透过大窗户洒入小白屋,屋外铺设环保木板,感觉雅致,据说当年曾想活化成咖啡店或小食店。

房屋署高级建筑师余碧琪说,小白屋前的平台改造为花园,将艺术和大自然氛围注入小白屋内。复修后的小白屋曾租予补习社,现正空置。

人席散,情常在!不少“旧苏屋人”都爱故地重游,返回屋邨,跟“新苏屋人”交流。“我落街遇上旧居民,就算相互不认识,都可以很愉快地閒聊。”萧婆婆笑着说。

苏屋邨的文物保育,遇上重建后的崭新设计,却毫无违和感觉。四年前由白田邨搬来、63岁的“新苏屋人”何伟权坦言,在这种新旧并存的空间找到了归属感和幸福感,“小时候我来过苏屋邨玩耍,住进来后,以前与同学仔在这里玩的情景,经常在脑海涌现。”

苏屋文化

这里每座楼宇都以花命名,可以一世记得。

苏屋邨的保育,不单体现在建筑物上,亦体现在大厦的名字上。对老香港来说,这条邨除了许氏四兄弟(当年在这里长大),最出名的是楼宇均以花卉命名。当年参与苏屋邨重建规划的房屋署前助理署长(发展及建筑处)陆光伟说,不少旧居民都建议必须保留苏屋的名称,“苏”字,有香气的意思,和花有关。

“这里每座楼宇都保留了原有名字,以前很多屋邨用数字排名,虽然容易记,但过眼云烟。以花命名,可以一世记得。”何伟权笑说,“搬进来后,感觉人都更加有文化。”

房屋署高级房屋事务经理毛天养说,深水埗是一个很有人情味的旧区,居民邻里感情好、有归属感,屋邨管理也更容易,皆因居民都会爱惜屋邨。当旧居民相约认识了数十年的三五知己来重游,看到这些旧物,都会想起童年时在这里捉迷藏的快乐时光。

保育的深层意义,就是能勾起人的开心回忆,提升对社区的归属感、居民的凝聚力。