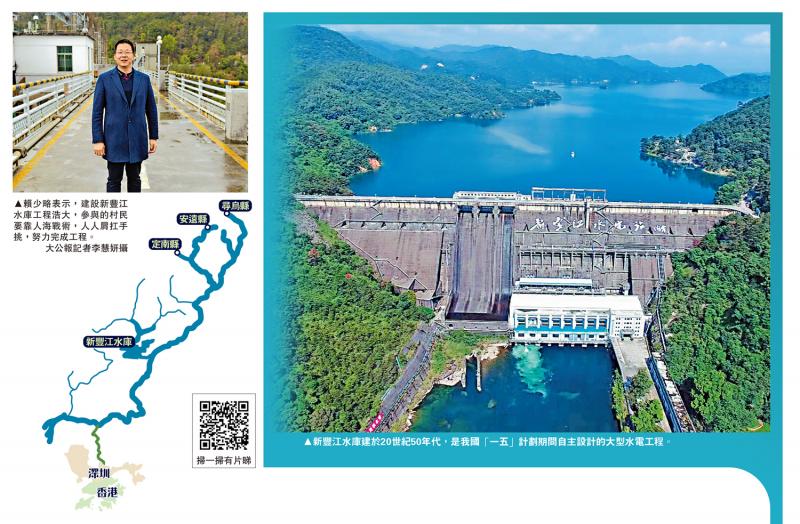

左图:赖少略表示,建设新丰江水库工程浩大,参与的村民要靠人海战术,人人肩扛手挑,努力完成工程。\大公报记者李慧妍摄;右图:新丰江水库建于20世纪50年代,是我国“一五”计划期间自主设计的大型水电工程。

“我们制定的一切规章制度都是为了保护这汪水!”广东省河源市万绿湖,这片绵延如画的碧水,不仅是香港和东江下游城市逾4000万居民的生命之源,更是10.6万库区移民的坚韧记忆。

1958年起,为建设国家重点工程,河源数百村庄沉入湖底,万千家庭背井离乡,但他们视这汪水为亲情的纽带,“我们与香港本就是同根同源,这并不仅是一句口号”,同为库区移民的河源市水务局副局长赖少略说。河源人用坚韧与奉献守护这汪水60载,这湖水不仅承载着历史的重量,也诉说着河源与香港割舍不断的血脉情谊。\大公报记者 李慧妍(文) 张凯文(摄录) 融媒组(制作)

数百村庄沉湖底 10.6万人迁离

“我就是库区移民。”河源市水务局副局长赖少略站在新丰江大坝上,指着上游湖水中央说,“曾经那里就是我的家。”细雨霏霏,抬眼远眺,一汪绿水平静如璧,如何想像水下100米深处却是故乡。

1958年,国家第一个五年计划重点工程─新丰江水电站开始建设,拦截东江最大支流,形成水域面积达370平方公里的新丰江水库,作为东深供水工程的重要水源地,成为香港、深圳、东莞等东江下游城市4000多万居民的重要饮用水保障。为了建设新丰江水库,初期动员2.7万人,沿岸389个村庄,17.9万亩农田被淹,10.6万库区群众迁出家乡,别离故土。

2.7万人肩扛手挑建新丰江水库

“在我童年的记忆中,父母亲讲述他们小时候一直在搬家,每次搬家就少三分之一的家当”,赖少略身材颇为魁梧,宽厚的脸上一直带着微笑,他说母亲小时候,家人都要靠挖土茯苓充饥,长期食用导致全身浮肿。库区移民在较长一段时间,生活普遍都较为贫困,但即使是这样,父母仍要供他和弟弟读书,为了缴付学费,母亲低价租赁了别人弃置的贫瘠田地,日夜辛勤耕种。但1996年洪水来时,即将收割的粮食将被淹没,他被爸爸叫去一起抢收花生。“早上那洪水还只是到脚踝,中午就已经拦腰,现在想想真是很危险呢!”他哈哈大笑。

当年建设水库时,赖少略的叔公加入了投工投劳的行列。他带着锤头、斧子这些自家简陋的生产工具,与众多村民一起参与这项浩大工程,“那时候要靠人海战术,用最原始的肩扛手挑,真的很辛苦,但人们很坚韧,每天劳动完,再苦再累也要聚在一起大声地唱歌。”

保护生态 拒企业巨额投资进驻

时光荏苒,作为香港及东江下游居民水源地及广东省重要的生态屏障,这片水域60年来始终保持着国家地表水一类标准,每年以60亿立方米的淨水输入东江,哺育着沿江城市的生命线。为了守护这汪水,河源市从基层到政府采取全方位综合措施,包括严格的生态养鱼、森林的保护和建设、高规格的河长制度、拦漂工程,并拒绝了总投资约600亿的企业进驻。

“你会发现每个河源人对这汪水都有很深的感情。”赖少略说,为了提高群众的环保意识,河源市水务部门将2019年广东省河湖长考核获得的350万元奖励资金用于向市民收购水浮莲。这种快速繁殖的外来物种会堵塞河道,污染水源。“其实收回来的水浮莲也没有任何经济价值,但我们希望通过这样的活动,让更多的人明白,这种长在水沟里的生物会污染水源,以后见到了也要清除。”活动动员了近万人的参与,收购了约600万斤的水浮莲,“不管怎样,这笔钱最终回到了百姓手上,我觉得很值得。”

得知记者是从香港来,“我们跟香港本就是同根同源,这并不仅是一句口号。”他说,他的岳父就曾在香港生活多年,几年前也曾一起到香港油麻地,重温故土。在赖少略看来,河源与香港之间的联系,不仅仅是地理上的接近,更是血脉延续。“河源最早的一批华侨,多数移居香港,在我们河源人的心中,香港就是自己亲人居住的地方。”

赖少略认为,在河源的发展过程中,最困难的部分就是如何平衡经济发展和环保,保护水资源的重任令河源市的经济发展必须考虑更多的因素,希望未来可以通过碳排放量和水权交易等创新模式,帮助河源市做到绿富双赢,绿色崛起。

“总之,我们制定的一切规章制度都是为了保护这汪水,任谁也不能影响我的河。”说着,他停了下来,坝下的河水轰鸣落下,滚滚远去。