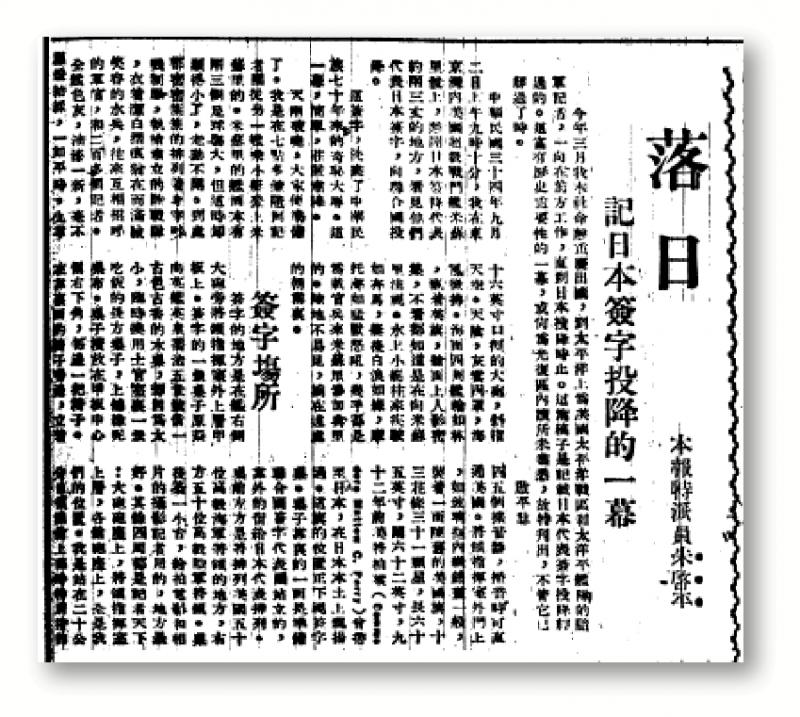

图:一九四五年九月二日,在东京湾美国军舰“密苏里”号上,举行日本签字投降仪式,大公报特派记者朱启平写下通讯名篇。

【大公报讯】在抗战时期,《大公报》经历了十四年特定的背景和环境,也在历史上留下了很多功绩辉煌、彪炳千秋的知识分子。谈及此,朱海激动地说:“这一段历史离今天八十多年了,我觉得办报人往往忽略写自己,新闻人在中国的舞台艺术上还几乎是空白,我应该把他们写出来。我相信《大公报》的这段历史和故事,不受任何载体的影响,它传播的是一个薪火相传的民族精神,这一群人堪称民族精神具象化的代表。如今是网络和手机时代,媒体传播的工具和载体换了,但精神不能换,信仰不能换,所以我觉得这个作品是有现实意义的。”

传播薪火相传民族精神

为了写《一张报纸的抗战》剧本,朱海翻阅了逾百本书,包括新闻史学家方汉奇的《大公报百年史》,“读这些书很艰难,原因是要去抠一些时代的细节,要去比对书和书之间同样一件事的描写。比如说当时有一个名篇《落日》,是大公报记者朱启平见证日本在密苏里战舰上签署投降书后所写的长篇通讯,里面写了个细节,投降仪式结束的时间恰好是早上九点十八分,就要去核实和查对原件。再比如,在重庆的时候,毛主席给《大公报》题写的‘为人民服务’,我记忆中毛主席题写过至少两次‘为人民服务’,一次是给党内的,一次是给《大公报》的。对一家报纸提出了党的宗旨,就说明《大公报》的魂来自于民间,是为人民服务的。”

他还透露,剧中写进了“潍县集中营”,也写了抚顺战犯管理所的谢罪碑。而作为一个重要的补充,他还是想整体的用一张报纸,一群以笔为枪的大公报人,来讲述舆论战场上的抗战。他们的名言就是“我们是军人,但没有枪,拿的是笔”,当时范长江被誉为“长江一支笔,胜过百万兵”,就是这么来的。“这是第一次在舞台上披露日本侵华的文化队伍,这支文化部队叫笔部队。观众看过关东军,也看过‘七三一部队’,但是没有在舞台上看到过一支文化部队,没看到过中日文化那种生死博弈。这个笔部队我查了一下,日本军部当年第一批公布就是在南京大屠杀以后,第一批赴中国的、赴侵华战场上的二十二个作家,其中有好多人与鲁迅很熟,里面有个人叫林芙美子,她在战争以前八次来中国,五次见到鲁迅,她很崇拜鲁迅。但是因为军国主义的疯狂,导致那一代文化人和作家堕落了,偏激了,疯狂了,反人性了。”

彰显一份报纸巨大时代影响力

“这次创作对我自己就是一次精神和情感的洗礼,重读《大公报》抗战时期的报道,常常泪流满面,不能自已,更加坚信历史是抹杀不去的,也是否定不了的。这个剧里面设计了一组年轻人,他们就站在当代,穿越整个历史。这个剧本大大小小的人物有名有姓的将近三十多人,是一部大剧,彰显一份报纸的巨大时代影响力。我希望剧中写到的津、沪、汉、渝、港、桂这六个城市的人都去看看这个戏,看看以《大公报》的名义战斗、生活、牺牲的那些报界前辈们,那些伟大的民族文化先驱,当时的场景都会再现,剧中也会呈现当时的演唱方式,《大公报》上的一批精彩文字已经摘出来了,包括社评和通讯中那些犀利和带着硝烟的,带着战斗情感的文字都将在八十年后的舞台上再现。”