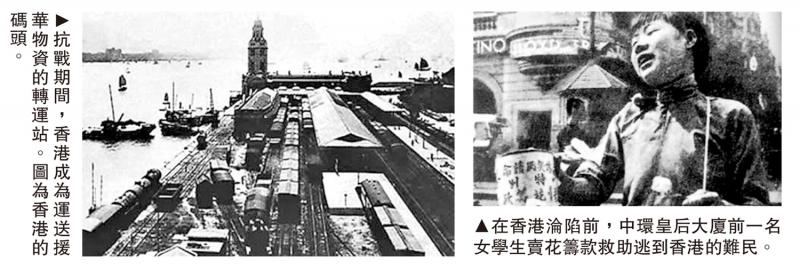

左图:抗战期间,香港成为运送援华物资的转运站。图为香港的码头。右图:在香港沦陷前,中环皇后大厦前一名女学生卖花筹款救助逃到香港的难民。

在中国人民抗日战争这场持续14年的血火淬炼中,有一座“东方之珠”始终与祖国同频共振,有一群热血儿女用生命与热血铸就了不朽的抗战丰碑。香港的抗战,是中国的抗战;香港的记忆,是人类的共同记忆。

2025年9月3日,当我们在纪念抗战胜利80周年的庄严时刻回望香港──这座城市用资金、物资、人力乃至鲜血,书写了一部“小城大义”的抗战史诗;用国际视角下的战略贡献,证明了自己是世界反法西斯战争不可或缺的一环。

反法西斯战争中的“东方支点”

香港在世界反法西斯战争中具有不可替代的战略意义。英国战时内阁文件明确指出:“香港是远东地区的重要战略支点,其存在与否直接影响盟军在东南亚的补给线与情报网络。”香港民众的全民抗战行动,不仅是中国抗战的重要组成部分,更为世界反法西斯战争作出独特贡献,赢得国际社会的尊重与赞誉。

英国国家档案馆解密文件显示,1941年香港沦陷前,香港的港口与铁路系统承担了“盟军援华物资的70%中转任务。”美国战略情报局(OSS)1943年的评估报告指出:“香港的地下情报网络(以东江纵队为主)提供的日军动向情报,多次帮助盟军规避重大损失,其价值相当于一个前线情报站。”

全面抗战初期,中国大陆沿海港口(如上海、广州)相继被日军封锁,香港却因英国殖民管治下的特殊地位,成为国际援华物资输入与中国战略物资输出的“唯一通道”。这里的每一列火车、每一艘货轮、每一条山径,都承载着“绝不断供”的信念。

1938年2月至10月,九广铁路的铁轨上,军用物资列车日夜不息──13万吨物资从这里驶向抗日前线,其中包括7.2厘米口径迫击炮、马克沁重机枪、步枪、子弹、飞机零件。与此同时,宋庆龄创立的“保卫中国同盟”像一座“桥梁”,连接着国际友人的善意与敌后战场的急需。1939年,该同盟通过国际募捐,募集到青霉素等稀缺药品50吨、手术器械3万套。这些救命物资经东江纵队交通线,穿越日军封锁线,送抵延安及华北抗日根据地。一位八路军老战士曾回忆:“那时伤口感染就是死刑,有了这些青霉素,多少战友从鬼门关爬了回来。”

各界筹款支援 中转海外捐款

全面抗战爆发后,香港迅速成为海外华人支援祖国的“资金中转心脏”。这里的每一间商铺、每一所学校、每一条街巷,都涌动着“有钱出钱”的热血──不是简单的募捐,而是一场全民参与的“生命接力”。

“七七事变”后,香港街头涌现出数十个以援战为宗旨的社会团体:香港学生赈济会的少年们举着“一文钱也是力量”的标语牌,穿梭于中环的茶楼酒肆;香港妇女慰劳会的姐妹们连夜赶制棉衣,将售衣所得悉数捐给前线;香港中华总商会救亡分会的商人们则聚集在会议室里,一笔笔核对汇款单据……

1940年,香港“广东救济会”联合工商界开展“义卖救国”,3天内,从先施百货的橱窗到街边小贩的推车,所有商品均以成本价或无偿方式义卖,最终筹得港币50余万元,专项用于援助广东敌后抗日游击队。

作为全球华人聚居地,香港是海外捐款的中转枢纽:1937-1941年间,通过“华侨捐款汇转处”,香港侨商累计汇款超港币5000万元。其中,南洋华侨在港设立的“侨胞救国联合总会”组织侨商每月固定捐款港币20万元,如同“按月寄往家乡的家用”。

香港是抗战时期的“文化灯塔”,这里的报纸、书籍、电影、戏剧,如同星星之火,点燃了民众的抗争热情,凝聚了“中国不会亡”的信念。

20岁女情报员宁死不屈

抗战期间,香港出版《大公报》《华商报》《星岛日报》等数十种抗日报刊,日均发行量超10万份。出版界印刷《论持久战》《抗日游击战争的战略问题》等书籍50余万册,通过秘密渠道送抵内地,成为民众抗战的“思想武器”。电影界拍摄《保卫中国同盟》《八百壮士》《孤岛天堂》等20余部抗日影片。戏剧界组建“抗日救亡剧社”,在街头、学校演出《放下你的鞭子》《松花江上》等剧目。一位老观众回忆:“那些戏演完,街上全是报名参军的小伙子。”

1941年12月25日,香港沦陷。但侵略者的铁蹄并未吓倒香港儿女──以港九大队为代表的抗日武装,在日军统治下坚持战斗,用鲜血诠释了“最后一颗子弹留给自己”的决绝。

据史料记载,港九大队在抗战期间共牺牲200余名队员。1942年,短枪队队长吴振声(旺角青年)率队偷袭日军元洲仔哨所,为掩护队员撤退,他独自吸引火力,身中数弹牺牲,年仅24岁。整理遗物时,战友们发现他的口袋里只有一张照片:母亲站在码头微笑。

1943年,海上中队中队长陈培(渔民出身)率队在大鹏湾伏击日军运输船,展开白刃战。当队友劝他撤退时,他说:“我是渔民的儿子,这片海是我的家!”他最终壮烈牺牲。

1944年,情报员李雁鸣在传递日军“扫荡”情报时被捕,日军用烧红的烙铁烙她的手掌,用竹签钉她的指甲,她咬碎牙关只说一句:“我不知道!”最终被活埋,年仅20岁。

而香港民众的集体牺牲同样惨烈:1942年“青山事件”中,日军因怀疑青山村村民协助港九大队,屠杀村民300余人;1943年,日军在新界大埔搜捕抗日志士,逮捕民众500余人,其中200余人被杀害。不完全统计显示,整个抗战期间,香港籍人士在各类抗战活动中牺牲的总人数超3000人──他们中有战士、有情报员、有医护,也有送情报的报童、藏伤员的房东、送粮的农妇……

3000余名英烈的名字或许难以一一镌刻,但他们用生命铸就的精神丰碑,与《开罗宣言》《波茨坦公告》等国际法律文件共同构成历史正义的基石;香港民众的集体奉献,与中国人民的14年抗战、世界反法西斯同盟的并肩作战,共同谱写了人类追求和平与自由的壮丽篇章。

正如联合国教科文组织在“世界记忆遗产”项目中强调的:“抗战记忆属于全人类,香港抗战是其中不可分割的部分。”今天的我们,更应铭记这份“香港不缺席”的历史真相,传承这份跨越国界、超越时空的抗战精神──因为和平的曙光,从来都是由无数英雄的牺牲与全人类的团结共同点亮。

文:秦汉