党的十八大以来,合肥经开区创新转型升级、争先进位,聚力世界级产业集群,锚定两个全面发展战略,打造南北两城双龙头,奋力在推进“两个开路先锋”征程中打造产业和科技创新标杆。该区集成电路、新能源汽车、生物医药等战略性新兴产业迅速崛起,蔚来汽车、大众安徽等一批产业龙头带动,“新芯”产业(新能源汽车、芯片)抢占世界风口,已发展成为全国最大的笔记本电脑、冰箱、叉车制造基地,全国最具影响力的集成电路和新能源汽车制造基地。正从“安徽工业第一区”迈向“长三角发展示范区”。

合肥经开区鸟瞰图。合肥经开区管委会供图。

据介绍,十年来,合肥经开区生产总值年均增长11.1%,连跨七个百亿元(人民币,下同)台阶,综合发展水平跻身国家级经开区前十强,稳居长三角第一方阵。站在新的历史起点上,按照发展规划和目标,该区将继续围绕合肥“五高地一示范”任务,着力构建以战略性新兴产业为引领、先进制造业与现代服务业同步发展的现代产业体系。到2025年,全区GDP实现2000亿元,力争翻番,产业规模突破5000亿元,实施“2121”产业培育工程:新一代信息技术、新能源及智能网联汽车2个产业规模均达到2000亿元,智能家电产业规模达到1000亿元,形成2个千亿级龙头企业,培育1500家高新技术企业。

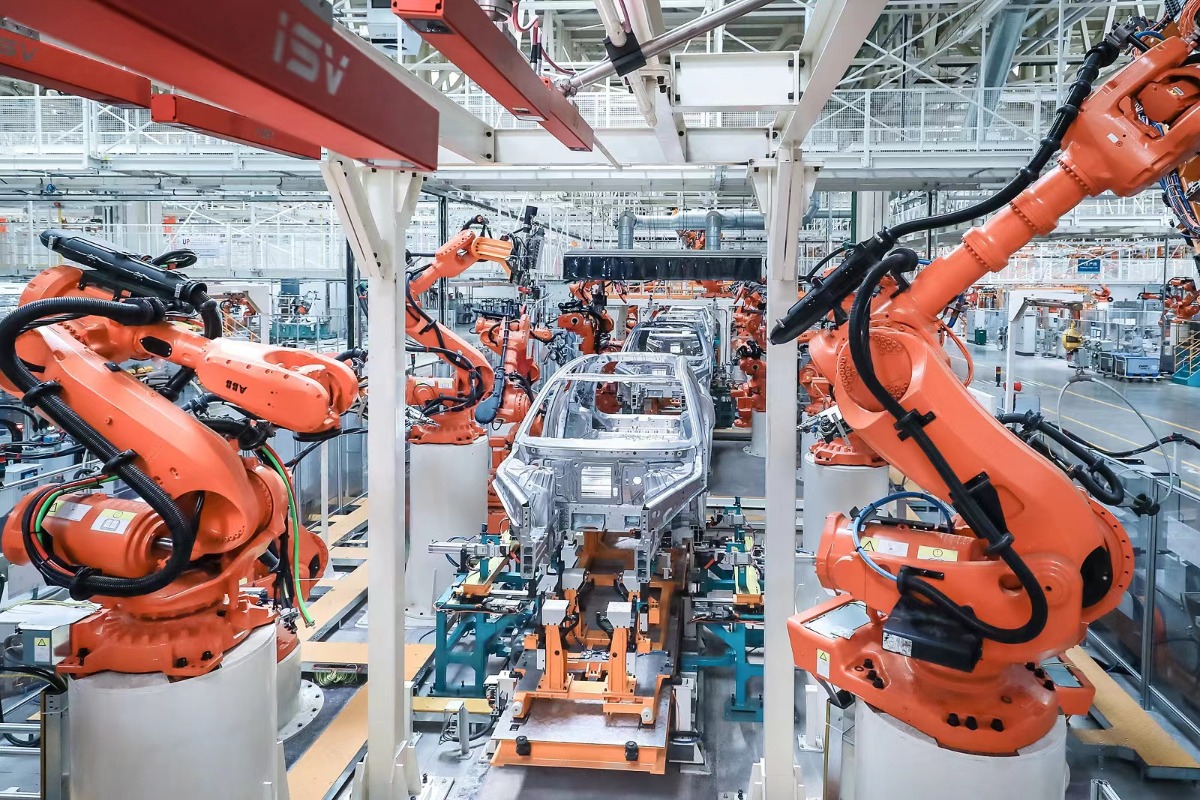

蔚来合肥先进制造基地。合肥经开区管委会供图。

高科技发展动能越来越强劲

十年来,合肥经开区科技支出由2012年的0.16亿元增加到2021年的16.7亿元,年均增长67.4%。提质提速科技创新,该区国家高企数量达到563家,年均增速40.8%,2021年实现营收1105.9亿元。科技型中小企业数1400家,年均增速17%;大力推进大院大所重点项目,该区与清华等高校共建多家协同创新平台,按照“研发—转化—产业化”路径,推动重大创新平台科技成果攻关、转化和产业化运用;科学谋划科技园区建设,该区按照自然生态、生活生态、产业生态、科技生态“四生”融合路径,打造定位个性化、运营多元化的园区平台。现已打造科技园区19个,共计232.15万㎡,占地2475.41亩,总投资超92亿元。截至目前,已入驻企业729家,其中国家级高新技术企业122家。同时,形成15大众创空间、15大科技孵化器,其中国家级11家。

联想全球研发中心。合肥经开区管委会供图。

高规格产业发展越来越聚集

十年来,合肥经开区持之以恒抓产业创新。该区战新产业加速崛起,形成了“3+6”产业体系(集成电路、新能源汽车、生物医药三大战新产业+智能家电、高端装备制造、快速消费品、智能终端、快速消费品、公共安全六大主导产业)。其中,集成电路产业不断成长壮大。该区集聚沛顿科技等链上企业超70家,基本形成集成电路完整产业链。2021年,集成电路产业实现产值114.3亿元,同比增长379.9%;新能源汽车产业迈入快车道。该区以江淮汽车、大众安徽、蔚来3家整车企业为龙头,集聚斑马智行等逾70家产业链企业,向世界级智能电动汽车产业集群快速迈进。2021年,新能源汽车产业实现产值339.6亿元,同比增长96.2%;新能源整车产量133886辆,同比增长163.8%。

合肥新桥科创示范区。合肥经开区管委会供图。

高效率发展活力越来越鲜明

十年来,合肥经开区体制机制持续优化。该区综保区历经十年发展,取得了骄人成绩,以占全区0.5%的土地面积,贡献了全区37%的工业产值、56%的进出口额。在全国137家海关特殊监管区域中排名上升至第11位(A类),继续领跑安徽全省海关特殊监管区域;安徽自贸试验区合肥片区经开区块成立两年以来,试点任务落地率达到95%,自贸试验区特别清单212项已全部承接,合肥经开区各部门全部做到“办事可以受理、咨询及时回应”。2021年,安徽自贸区合肥片区经开区块以全市0.2%的面积,贡献了全市25%的进出口额。

另外,合肥经开区新桥科创示范区自2013年启动建设以来,加快综合交通一体化建设,业已建成国际航空港、空港保税物流中心和进境口岸等重大开放平台,形成了以新桥国际机场为核心的空、铁、公多式联运的综合交通体系。一座科创型临空产业、生态型“港产城乡”的宜居之城,正在快速崛起。