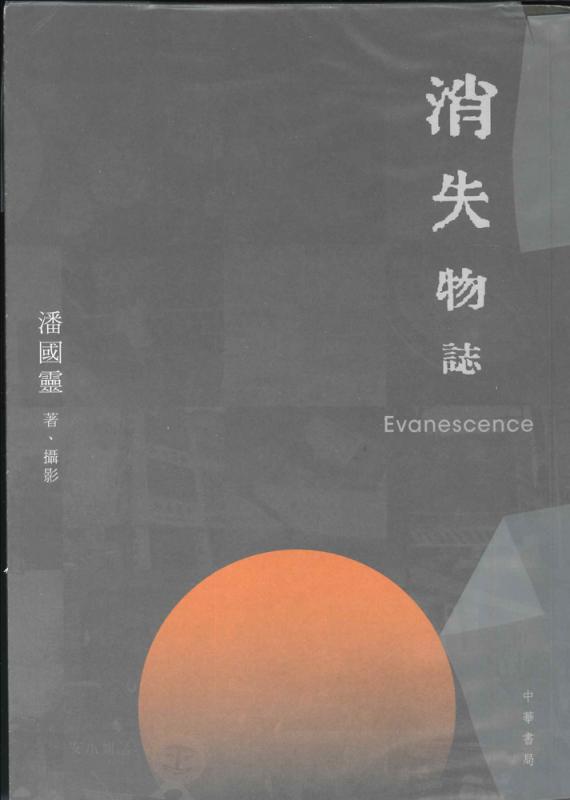

人工智能时代的来临,令不少行业和事物消失。近日,我阅读了潘国灵的《消失物誌》(香港:中华书局,2017年),本书记载了不少在今天已消逝的事物,包括香港的传统行业,这些行业全都是我们小时候的集体回忆。在未来的日子,将会遗失的行业会愈来愈多,本书用文字及相片,记录了一些香港已消失的“文化遗产”。

书中令我最感兴趣的已消逝或将消逝行业是补煲业。香港末代补煲佬吴源无限期补养售出的煲,後来,他病了,至今下落不明。现代社会是一个用完即弃,甚至是未用已丢的年代,相信已没有人会花钱保住一个瓦煲,实是补煲业消失的主要因由。

在连锁眼镜店未盛行之前,眼镜在流动摊档发售,摊档小贩被称为眼镜佬。顾客不知道这些眼镜怎样得来,转过多少次手,它们不断为人循环再用。今时今日,我们把身体交讬给科技。眼镜店必有专业验光师,眼镜佬注定被淘汰。

事实上,作者在全书贯彻着一个主题,“我所熟悉的东西,已经不复存在了”。书中的“消失”有着不同的歧义:照字面表意,是指旧日子的消逝之物,它们没有明确的消失边界;亦可理解为事物处於社会边缘位置,被视而不见或习惯化了。他透过相片及文字,为这些消逝之行业留下了纪录,从而令到下一代人仍可了解我们上一代人的生活。这些记忆不但是过去已发生之事情,亦是文化的传承,只要多了解这些文化遗产,我们自会对香港培养出一份归属感,同时令到我们更爱惜我们的香港。

期望大家读毕全书後,亦会认同作者所提出的一个观点——“对昙花一现的悲悯,努力保存终会消失灭绝的东西”。

香港通识教育会 李伟雄