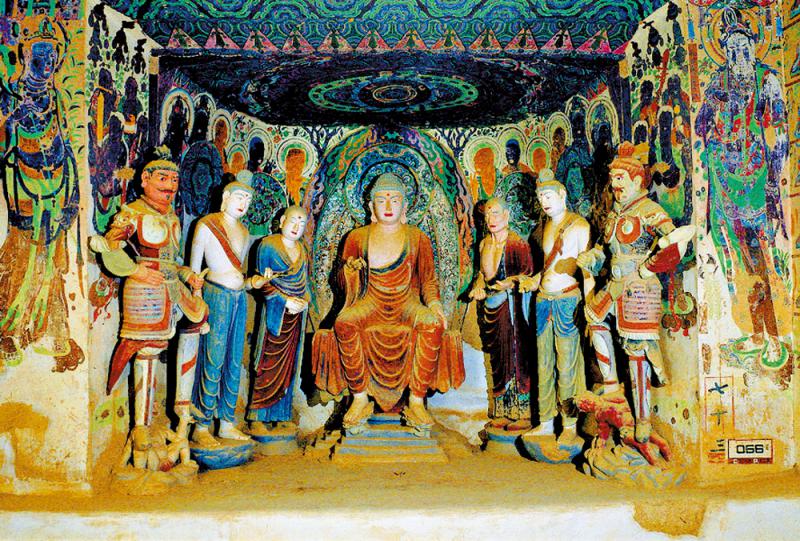

图:莫高窟晚唐第66窟,佛和弟子菩萨天王

国家主席习近平上周甘肃考察调研,以造访莫高窟开始,指出要深入挖掘敦煌文化和历史遗存蕴含的哲学思想、人文精神、价值理念、道德规範等,引起各界热烈反响。笔者认为,敦煌代表着我们中华民族向世界开放的宽广胸襟,面对世界百年未有之大变局,习主席重走敦煌路,正是要带领我们不畏艰难险阻,坚定走与世界各国合作共赢、建立人类命运共同体的“阳关大道”。因为我们悠久历史、灿烂文明的中华民族,就是这样满怀自信,与世界各民族携手并肩一路走过来的:“海内存知己,天涯若比邻”(唐王勃句);“莫愁前路无知己,天下谁人不识君?”(唐高适句)\姜舜源 文、图

“敦煌”之名,始於汉武帝元鼎六年(前一一一年):“乃分武威、酒泉地,置张掖、敦煌郡。”(《汉书.武帝纪》)东汉学者应劭解释:“敦,大也;煌,盛也。”唐李吉甫《元和郡县志》进一步指出:“敦,大也,以其开广西域,故以盛名。”丝绸之路经过汉初以来发展,至唐达至鼎盛,通往西域广阔天地的大门敦煌,已经煌煌盛美。

“开广西域,故以盛名”

《汉书》记载当时敦煌郡“户万一千二百,口三万八千三百三十五”。她位於甘肃省河西走廊的西端,地处甘肃、青海、新疆交汇处。东临三危山,南望祁连山,北枕北塞山,西接浩瀚无垠的库姆塔格沙漠,控制豫、陕中原腹地与西域之间河西走廊咽喉之地,地理位置异常重要。此地在三面环山之间形成盆地绿洲,党河水流淌滋润,土地肥沃;四季气候适宜,尤其是夏季凉爽、雨水丰沛,是西北难得城市选址好地方。这奠定了敦煌在古代社会条件下,不可动摇的地位。《山海经》:“三危之山,三青鸟居之”;《尚书》:“窜三苗於三危”。《史记》提到因为此山有三座危峰,故名三危山。北魏郦道元《水经注》:“三危山,在敦煌县南。”包括如今莫高窟一带(图一、二)。

阳关大道 玉路门户

敦煌附近的阳关和玉门关,是汉朝重要军事关隘和丝绸之路咽喉门户,一个在南,一个在北。西汉时,阳关为都尉治所,魏晋时在此设置阳关县,唐代设寿昌县。唐《元和郡县图志》:“阳关在县西六里,以居玉门关之南,故曰阳关。”今考古发现揭示,关址位於今敦煌市西南七十公里处南湖乡境内。当时附近水源充足,渥洼池、西土沟两大独立水源,至少在三四千年前,已将当地滋润成绿洲盆地,汉唐阳关因而依水设址。因为它使货物互通、财富流通、民心相通,中国人便以“阳关大道”代表光明之路,以“独木桥”代表幽昧之路。当时通往西域交通熙熙攘攘,捲起道道尘沙,中唐王维《送刘司直赴安西》:“绝域阳关道,胡沙与塞尘。”《送元二使安西》嘱咐好友:“劝君更尽一杯酒,西出阳关无故人。”

玉门关,因西汉时西域和田玉经此关进入中原而得名。初唐岑参《玉门关盖将军歌》,提到当时关口形势及守关兵力:“玉门关城迥且孤,黄沙万里白草枯。南邻犬戎北接胡,将军到来备不虞。五千甲兵胆力粗,军中无事但欢娱。”王之涣《凉州词》则咏道:“黄河远上白云间,一片孤城万仞山。羌笛何须怨杨柳,春风不度玉门关。”北宋仁宗景祐三年(一○三六年)西夏佔领整个河西走廊后,中原地区通往西域的陆上丝绸之路被阻断,玉门关逐渐淡出历史。

现存汉玉门关遗迹(图三),为四方形小城堡,俗称小方盘城,位於敦煌城西北九十公里的戈壁滩上,为汉代玉门都尉的治所。城垣至今尚属完整,全用黄土夯筑,耸立在戈壁滩狭长地带的砂石岗上,东西长二百四十五米,南北宽二百六十四米,面积约六万多平方米。开西、北两门。城顶四周有宽十三米的走道,设有内外女墙。城内东南角有一条宽不足一米的马道,靠东墙向南转上可直达顶部。城西、北两面各有一门。城北坡下有东西走向的驰道一条,为丝绸之路来往过乘及邮驿之道路。

沙山月泉 孪生姐妹

鸣沙山,位於敦煌城南五公里处。山由细沙积聚而成,东西长四十多公里,南北宽二十多公里,最高峰海拔一千七百一十五米,沙垄相衔,峰如刀刃,远看连绵起伏如虬龙蜿蜒,又似大海风起云湧,波浪滚滚。沙分红、黄、绿、白、黑五色,晶莹闪亮,一尘不染,如遇摩擦振动,便会发出雷鸣般的响声,因此得名。(图四)

月牙泉,处於鸣沙山环抱之中,形状酷似一弯新月。又因为湖中生长的七星草、铁背鱼可作藥用,而称为“藥湖”。面积十三点二亩,平均水深四点二米,水质甘洌,清澈如镜。二○○一年实测,月牙泉北弧长二百四十米,最大宽度三十九米。沙山、清泉,相映成趣,两个自然奇观,如同大漠戈壁中一对孪生姐妹,山泉共处,沙水共生,为塞外风光一绝。千百年来,绵绵沙山环泉而立,流沙随时可将一泓清泉湮没,而始终未曾湮没;月牙泉地处乾旱沙漠之中,泉水却不浊不涸。人称“沙山抱泉,泉映沙山”;“沙岭晴鸣,月泉晓澈”。

前些年地质勘探揭示,月牙泉是距今大约二百五十万年前第四纪以来,地质历史发展过程中,内外动力地质作用,和水文地质条件综合影响下的一种自然产物。是在具备鬆散的地质结构、低洼的地形条件、区域性地下水位较高,这三方面条件共同作用下形成的。第四纪以来由於构造的上升和沉降运动,使党河和西水沟不断形成和发育,并使南部山区大量碎屑物质,源源不断被搬运到盆地中沉积下来。泉域大厚度的第四系鬆散堆积物,奠定了月牙泉下部较为单一、鬆散的地质结构,为泉域地下水贮存和运移,提供了有利的空间条件。月牙泉下部地质结构和洼地的形成,构成了泉域地下水贮存的空间和低洼的地形条件,而区域性地下水位较高,则是月牙泉形成的关键。

鸣沙山属於金字塔形沙山,相对高差三百米左右。实地踏勘表明,鸣沙山下覆地形,多为冲积物及湖积│冲积;河床沉积物,以黏土、亚黏土的淤积层为主,一些高大沙山的基部有零星出露。月牙泉南面的月泉阁,即为建立在淤积层上的亭台楼阁,淤积层出露高度在八至十米之间,月牙泉边的亭台楼阁紧邻南面的高大沙山。鸣沙山的高大沙山下覆,为类似“岩石核”的基底,巨大沙丘下伏有岩石芯。这足够大的基底,为沙丘高大发育奠定了基础。风沙堆积到一定高度时,导致上升气流及气流放大作用的形成和发展,从而使沙丘形态的发育与气流的互馈作用增大。当沙丘大小达到“临界尺度”以后,产生次级气流,从而使金字塔形态得以维持,体积不断增大,使其能够经受风向改变的影响,不因吹蚀发生形变和移动,各种地形作用相辅相成,长期维持平衡状态,使得鸣沙山不增不减。

“华戎所交” “莫高於天”

甘肃嘉峪关内外,从麦积山石窟,到敦煌石窟、新疆楼兰古城、交河故城,以至中国、哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦三国联合申遗的“丝绸之路:长安│天山廊道路网”,丝路沿线地上文物遗存,及层出不穷的地下出土文物,表明当时丝绸之路文化艺术之繁盛,而敦煌是中外文化交汇之地。正如晋代学者刘昭《后汉书》补注所称:“华戎所交,一都会也。”敦煌莫高窟是世界上壁画最多的石窟群。建造时间自公元四到十四世纪,历时一千一百多年。现存洞窟八百一十二座,其中莫高窟七百三十五座。

莫高窟位於敦煌市东南二十五公里的鸣沙山东麓,前临宕泉,东望祁连山支脉三危山。此处在晋时曾称“仙岩寺”,十六国前秦起正式称“莫高窟”。“莫高”出处,有多种说法,最流行是“沙漠高处”,以古汉字“莫”、“漠”通假。笔者认为,应是《文子.上德》:老子曰:“高莫高於天,下莫下於泽。天高泽下,圣人法之。”没有比天更高的,没有比泽海更低的。“莫高”借古代哲学家老子话形容佛法至高无上。

“西天取经”“天花乱坠”

中华民族不但富於发明创造,同时善於吸收消化外来文化,并且将其发展得登峰造极。佛学来自天竺,但佛教文化、佛教艺术,却在中国登峰造极。为追求高深莫测的佛学真理,唐三藏等知难而进,“西天取经”。石窟从选址、规劃、设计,具体开凿施工,无不以建筑科学技术为基础的。莫高窟从全盘接受外来形式,到消化吸收并与民族风格融合。石窟建筑构造,早期是外来的中心塔柱式窟形(图五),到隋唐时期消失;隋唐时期典型形制,是平面方形、覆斗顶、后壁一龛;唐代后期至宋元,后壁壁画佛龛被洞窟中央的佛坛所取代,腾出一整块石壁绘製大型壁画。(图六、七)

初唐第三百二十九窟,覆斗形窟顶中心设藻井(图八),吸收宫殿、寺庙木结构建筑工程作法;窟顶彩绘与宫殿天顶彩绘也相互影响。其井心画重瓣莲花,花心是五色转轮,四身飞天手持鲜花,乘行云流彩,环绕莲花,飞旋翱翔於蓝天白云之间。颇有南朝梁武帝时云光法师讲经,感天动地,“天花乱坠”的意境。“飞天”已成敦煌艺术代表形象。四周的边饰由卷草、方格、联珠纹以及垂角幔帷等,装饰成藻井,周边环绕伎乐天十二身。画面动静相宜,疏密有致,色彩层次分明,华丽清晰,比宫殿建筑又自在、活跃得多。

第九十六窟外部建筑“九层楼”,是莫高窟标志性建筑。攒尖高耸,上下云矗,构以飞阁,南北霞连。各窟又有木构栈道相通,蔚为壮观。窟宇高大轩敞,主室平面方形,上小下大。窟顶为覆斗形。前壁上、中部各开一大型明窗,用以採光。初唐开凿,内塑大佛高三十五点五米,两膝间宽度为十二米,为莫高窟第一大佛,为武则天证圣元年(六九五年)禅师灵隐和居士阴祖所建,为石胎泥塑,即在崖壁的石沙岩体上,先凿出佛像躯体轮廓,再用草泥垒塑、麻泥细塑,最后彩绘装銮。这尊两腿下垂的善跏坐弥勒说法像,与武则天登位称帝有关。武则天欲取代李唐,命僧人造《大云经疏》,称武则天是弥勒下世。这尊大佛历经重修,已非唐塑原貌,但仍不失雄伟壮观、大气磅礴。窟前插建木结构楼阁,初为四层,晚唐时期建成五层,宋初重修,现在的九层楼是一九三五年建造。

(作者为中国历史文化学者、北京市档案学会副理事长、中国国家博物馆研究员)