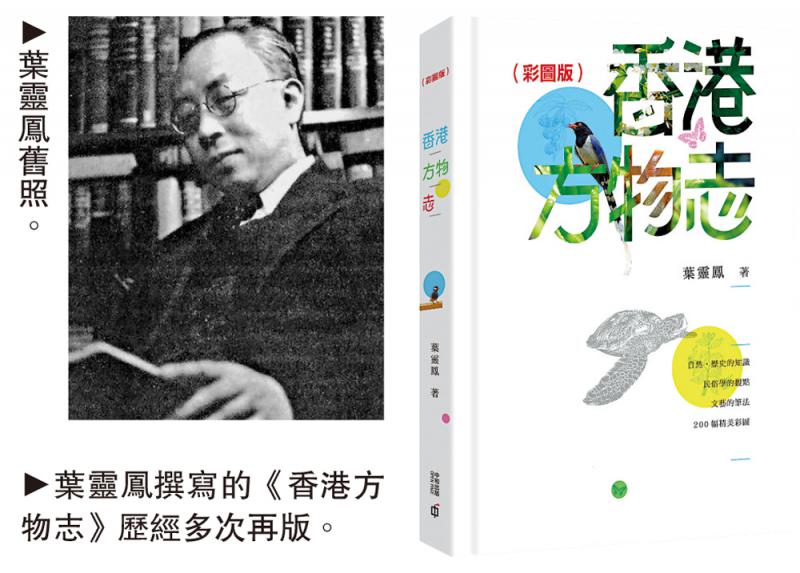

图:(左)叶灵凤旧照。(右)叶灵凤撰写的《香港方物志》历经多次再版。

香港的城市历史,离不开文人学者的探寻。正是有诸如现代作家叶灵凤,当代历史学家丁新豹,香港历史掌故研究者、收藏家郑宝鸿等名家的不懈记录,香港这座城市的社会变迁才得以用文字保存与传承。

二○二二年香港书展期间,主办方以“历史文化.城市书写”为主题,推出丁新豹、吕大乐、冼玉仪、叶灵凤和郑宝鸿五位历史文化作家,用作家的作品、手稿,以至藏品,一起回顾香港的城市变迁。\大公报记者 颜琨、刘毅

叶灵凤:他乡亦是故乡

叶灵凤所处的时代和现在有很大不同,他的作品中对香港社会的记录显得尤为重要,为无数读者提供了丰富视野。叶灵凤所完成的《香港方物志》、《香港沉浮录》、《香港的失落》历经几代读者,依旧备受欢迎。

其中,《香港方物志》是叶灵凤发表在《大公报》副刊上的专栏集结而成的作品。第一版于一九五八年在中华书局出版,此后历经多次再版。书中从香港名字的由来讲到本地的花鸟鱼虫,将被遗忘的风物娓娓道来,是读者对了解香港本地历史文化极具参考价值的作品。

对生于南京的叶灵凤而言,香港是“他乡”,但这里也蕴藏着一个家的珍贵回忆。在女儿叶中敏眼中,他乡还是故乡,其实并没有那么重要,“父亲是爱这个地方的。作为香港的一份子,父亲一生都很爱国,也很爱家乡。因为种种原因,他没有回到家乡定居,最终在香港过身。我想他的作品属于中国文坛,更属于香港文坛。”

其实,叶灵凤来到香港的过程并不顺利。抗日战争的爆发,上海沦陷。他辞别妻子和刚出世的儿子,跟随《救亡日报》迁至广州。

本以为一两年就可以回到上海,然而随着战事愈演愈烈,未能北返。已经怀了二胎的妻子带着儿子和母亲搭上了前往香港的最后一班船,叶灵凤也因广州沦陷而前往香港,这才一家团聚。

抗战胜利后,不少生活在香港的文人纷纷回到内地,已经在香港安家的叶灵凤仍留在香港。在朋友的邀请下,他开始在《星岛日报》的副刊开专栏撰写文章,逐渐成为颇受欢迎的作家。

在叶中敏看来,香港给了父亲很大的创作空间。而父亲也为香港文学做出贡献,作为极具代表性的南下文人,父亲用自己的力量丰富香港文坛、研究香港历史。