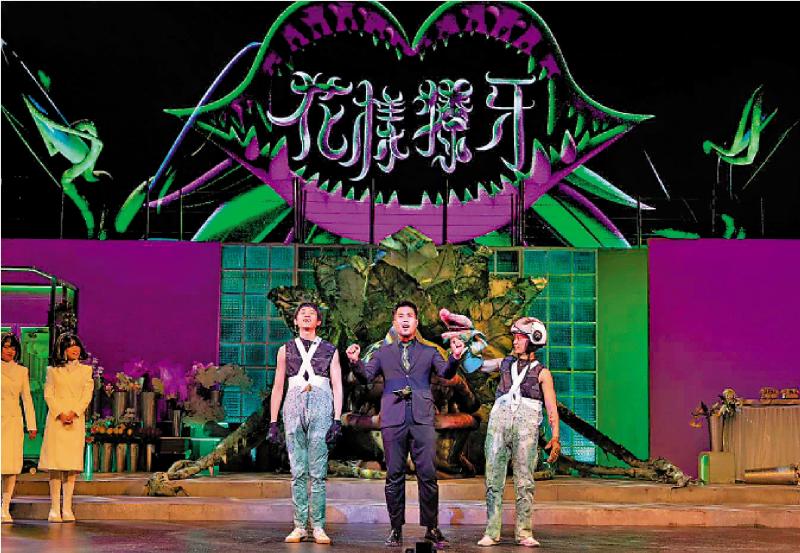

图:《花样獠牙》“奇花”装置操控员(前排左、右)与配音演员(中)谢幕。

香港原创音乐剧《大状王》明年将迎来二度重演,上海站一开票旋即售罄,后又宣布加场,火爆程度可见一斑。伴随《大状王》的成功,关于香港音乐剧IP打造和产业化发展的话题又被提起,《大状王》的成功是否能够覆製?香港音乐剧当前发展面临哪些问题?《大公报》今日起推出“香港音乐剧产业化路在何方”系列,通过采访音乐剧导演、作曲人、剧团艺术总监、舞台剧演员等,以真实的制作案例,呈现他们对于打造音乐剧IP的想法,以及尝试寻找方式扭转音乐剧产业化“但闻楼梯响,未见人下楼”的局面。

10月15日至27日,中英剧团经典改编剧目《花样獠牙》(Little Shop of Horrors)时隔二十二年在葵青剧院再度与观众见面。接连10场演出,上座率七成,这部2002年由“鬼才翻译”陈钧润引入并成功进行本地化改编,近年经剧团艺术总监张可坚和导演卢智燊等主创努力,克服资金与场地重重困难才得以呈现的音乐剧,在迎接完观众的掌声后,淡然谢幕。面对周遭此起彼伏的“产业化”呼声,张可坚坦言,尽管制作精良、内容成熟,《花样獠牙》仍没有可能做到产业化,下次与观众见面将在何时,没有人知道。\大公报记者徐小惠 郭悦盈

卢智燊想复排《花样獠牙》想了二十年。作为美国音乐剧的经典IP,《花样獠牙》讲述一个关于贪婪的故事。文学翻译徐成曾在评论文章中谈到,陈钧润在引入时将文本与香港市井文化勾连,比如将原作中的Skid Row翻译为“波地”,令人一下子便能联想到香港的街道名称,使这个美国的音乐剧更加贴合香港的在地环境,成功实现本地化。作为2002年版《花样獠牙》中牙医等角色的扮演者,卢智燊说当初自己做完这部戏之后,就一直在想,什么时候能够将这部戏再度搬上舞台,“但是一直没有很好的机会,因为这部戏需要的投资很大,要七位数。且对演员演唱的要求很高,很长一段时间以来我都没有遇到一班能够全部达到要求的演员。”

精细化设备租价高昂

2019年陈钧润过世,为了纪念这位学贯中西的翻译剧作家兼纪念即将到来的中英剧团创团45周年,卢智燊和张可坚又开始有了复排《花样獠牙》的想法。彼时,伴随本地音乐剧的发展,中英剧团已经有了一批实力不错的音乐剧演员,“个个都好,都能够唱到。”卢智燊叹道,但是资金与场地始终是问题。

卢智燊希望能够淡化02年版本中所营造的上世纪六十年代香港的时空感,呈现出一个想像空间更加广阔的时空,以贴近当下观众。为此他们设计复古未来风格的服装,并希望能够启用LED WALL来增添整部剧的视觉冲击和魔幻气质。但LED WALL的租价高达四五十万港币,以原本的资金很难实现。面对此困扰,卢智燊也曾考虑放弃对画面立体和精细程度的极致追求,退而求其次采用投影。幸运的是,就在他们苦恼之时,2022年初特区政府推出“艺术科技资助先导计划”,《花样獠牙》成功申请,资金至此才到位。

北上排练解决场地问题

为了突出街道、市井、日常生活的感觉,制作团队在舞台上构思了一个车台装置,做成街道的样子,伴随车台的左右移动,观众仿佛置身香港某条街巷;为了让“奇花”的形象更加生动,团队将花设计成一个需要五个人操作的巨大装置,由不同演员控制花后面的巨大杠杆装置,进行上颚和下颚的表演。

作为香港九大艺团之一,中英剧团有自己的场地──一栋位于半山波老道的一级历史建筑。剧团日常的行政与排练都在这里进行。然而这栋饱经历史沧桑的英式建筑,决计承受不了今次这样巨大的舞台装置。

“这么大的东西是没办法搬进我们的排练室的,门口都进不去。”卢智燊说,“香港可能会有适用的大型场地,但是会非常贵,那不如我们就去内地排练。”他提到,因为装置本身就是在惠州的工厂制作的,师傅都在内地。搬去内地排练,过程中如果发现问题还可以随时改进装置。最终,整个剧组决定北上排练,解决了场地问题。

因缘际会,促成了《花样獠牙》这部故事精彩、内容思辨,本地风格浓郁的音乐剧。但正如剧终时观众席从而天降的泡沫如烟般消散,告别了最后一场演出,《花样獠牙》的故事也要再次被合上。无论驻场还是巡演,对当下的中英剧团而言都是不切实际的想法,面对外界“产业化”的呼声,张可坚直言,“我觉得我们没可能做到产业化。”他提到,从眼下来看,香港艺团演出很大程度上依赖政府资助,而“艺术科技资助先导计划”目前只有一期,“政府如果不能持之以恒地提供这个资源,我们没办法继续做。”但如果将目光再放长远一点,会看到艺团需要政府资助是果而非因,“因为目前在香港做戏是蚀本的,做一出戏蚀本一出戏。如果我们能赚得到钱就不用政府资助了。”

常驻演出条件不成熟

那么问题便又回到了如何才能赚到钱?如何才能实现产业化和商业运营?卢智燊说,“产业化的前提是有足够的观众,而目前仅仅靠香港是没有这么多观众的。必须要靠香港以外的市场才有可能做到自负盈亏。”

获得香港以外市场的方式无外乎两种,吸引外地观众来港,或者去其他地区巡演。但是因香港没有常驻演出的表演场地,所以无法做到驻场表演,剧团短则三两天,长则半个月的演出时间,很难打出音乐剧的影响力。张可坚边说边算,“香港目前能够长租的表演场地大概只有演艺学院,但是场租会非常贵。如果要做常驻演出的商业化运作,可能要投入八百到一千万元才有机会回本。”也正是出于这种前提,许多剧院目前在排戏的时候并不会把巡演或者长期演出纳入项目设计的范围内,如《花样獠牙》在舞台设计之初便只考虑了葵青剧院的空间,以至于后来张可坚在考虑能否到元朗剧院演出时,发现元朗剧院的空间无法容纳他们的舞台装置。

至于能否去其他市场,如到内地进行巡演,张可坚说:“一来内地的场租好贵,差不多要一千五百个座位的演出、平均票价要到一千蚊才能赚钱;二来内地制作节奏非常快,我们都要慢慢习惯;三来在日常运作方面,我们也没有人手可以上去内地做这个巡演。”

大幕拉下,掌声换不来下文,总归让人觉得可惜。卢智燊却并不悲观,在他看来,产业化和本地音乐剧IP的开发是一条漫长的道路,不可急于一时。他说,美国的音乐剧产业经历了漫长的发展,才诞生了诸多如“Little Shop of Horrors”这样的IP,而在香港,舞台剧专业化只有五十年的历史,当中的音乐剧更是年轻,“不是没有产业化的可能,只是当前这个阶段可能做不到。”