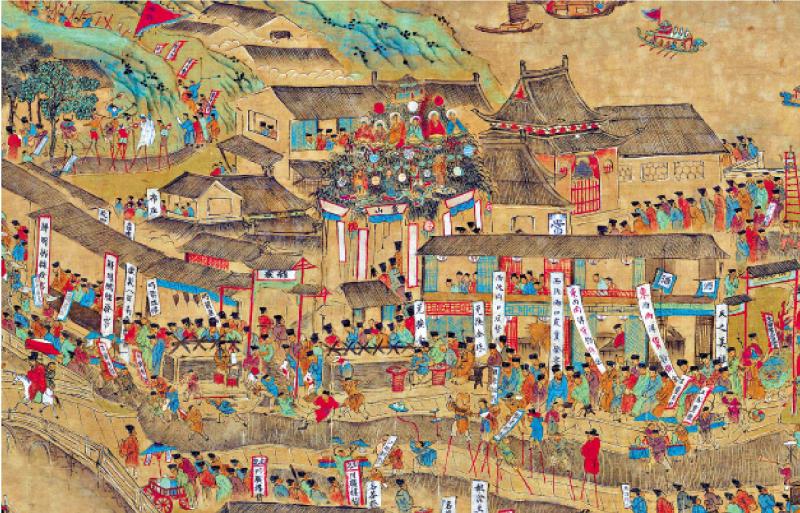

图:中国国家博物馆藏明人《南都繁会图》卷(局部)。\中国国家博物馆

流传至今的传统“过大年”,是经过清朝统治者入关268年来,对中华传统文化继承发展,并融合了满民族年俗文化的结果,北方地区尤其如此。比如大年初一吃饺子,其实是清朝年俗。元旦子夜,清宫里吃“煮饽饽”,并且在最上面一个饺子里裹了银锞,一下箸即得之,预示着新一年恭喜发财。虽然唐朝段成式《酉阳杂俎》记载有“笼上牢丸”(蒸饺)、“汤中牢丸”(煮饺),宋朝苏东坡诗中曾提到馄饨类食品饺饵、饺子、牢丸,但饺子大行其道,还是明清特别是清朝。\姜舜源(文、图)

比较而言,明代过年保存了较多华夏传统年俗。明朝统治者自始具有特别强烈的恢复华夏传统文化的历史意识,明朝建立前夕的吴元年(1367年),朱元璋就檄谕天下:“拯生民于涂炭,复汉官之威仪”。(《明太祖实录》卷二六,吴元年十月丙寅)礼仪制度方面“稽考古制”、“斟酌唐宋”,两汉唐宋的很多年俗也在明朝得以传承并发扬光大,其中突出的例如“鳌山灯”、妇女们可以自由地游街、看戏、听曲、逛庙会,完全不是清朝那样的妇女大门不出、二门不迈;在上海一带还有妇女们专有的节目拜紫姑。

鳌山:《列子.汤问》,东海仙岛

鳌山灯创意取材我国先秦道家典籍《列子.汤问》所记东海仙山传说,大意说:渤海以东亿万里处,有一条大海沟,名曰“归墟”,是无底深渊,八纮九野之水、天空银河之流,莫不倾注其间,而它始终无增无减。海上有五座仙山琼岛:岱舆、员峤、方壶、瀛洲、蓬莱。每座山占地三万里,各山之间相去七万里。山上台观皆金玉构筑,其间珍禽异兽皆洁白无瑕,芝兰玉树丛生,奇花异果芬芳,吃了可以长生不老。山上住的都是神仙圣人,每天在各山之间,自由翱翔好几个来回。美中不足的是,五山之根不相连属,经常随潮涨潮落上下浮沉。岛上神仙们对此很有意见,就向天帝投诉。天帝也担心五山漂流到西极,乃命北极之神禺疆指定十五只巨鳌,以头顶起这五座仙山。这十五只巨鳌分为三组,轮流值班,六万岁一交换。五山于是岿然不动。搭建鳌山灯是以这个神话,寄意天下太平、国家永远繁荣昌盛的美好理想。

鳌山灯在唐玄宗时已有。明朱权《汉唐秘史》称:开元元年,起鳌山灯棚,唐明皇御楼观灯。北宋从太宗赵光义到宋仁宗,屡见“上元节故事,天子御楼观灯”记载。南宋周密《武林旧事》记南宋杭州城宣德门、梅堂、三间台等处,临时取旨起立鳌山,灯之品种极多,其中苏灯以五色琉璃制造,上绘山水人物、花竹翎毛,俨然着色扇面画。杭州皇宫曾经搭建琉璃灯山,高五丈,人物皆用机械活动,大彩楼樑栋、窗户间作壁画,极尽豪奢。

令今人意外的是,宋、明妇女外出游玩、抛头露面并无禁忌。南宋辛弃疾《青玉案.元夕》,说大家闺秀珠光宝气游灯会:“宝马雕车香满路。凤箫声动,玉壶光转,一夜鱼龙舞。蛾儿雪柳黄金缕。笑语盈盈暗香去。”赵以夫《汉宫春.次方时父元夕见寄》说大家闺秀们自由自在看灯会:“鳌山宝灯照夜,罗绮千门。珠帘尽捲,看娉婷、水上行云。”

明朝:官方主办,与民同乐

明朝的鳌山灯会是官方主办、与民同乐的传统保留节目,北京、南京由朝廷主办,耗费不菲。以隆庆三年为例,预算白银三万两。(明朱衡辑《道南源委》)各地由当地政府主办。中国国家博物馆藏明中前期《明宪宗元宵行乐图》卷、明中后期《南都繁会图》卷,分别保存了北京皇宫内苑鳌山灯情形和南京城里搭建的一座鳌山灯场景。《(弘治)上海志》《(光绪)广州府志》《(正德)琼臺志存》,分别记载了江南上海、广州、海南岛明朝年俗及鳌山灯会景象。

《明宪宗元宵行乐图》中鳌山灯棚,由多株松柏搭建,与西方以松柏作为圣诞树用意差不多。灯棚造型略似琉璃牌楼,称为“万松金阙”。其上安装四行各种造型的透明玻璃花灯,上三行之间是在东海得道成仙的八仙等仙班两排。宪宗赋文称:“鳌山高设,万松金阙照天明。红光焰射斗牛墟,彩色飘摇银汉表。”此图最引人注意的是,“八方和靖”彩幡前后,各国贺年使各携方物,走向宪宗座前的情景。还有很多传统节目。例如两位小童,分别挑着一个人偶和一只蟾蜍,应该是“刘海戏金蟾”,夫妻羽化登仙的神话故事。

《南都繁会图》鳌山,是以松柏搭建的亭式建筑,游人可以进入亭中。棚顶作三重。最下是八仙等由人成仙的境界;往上一层是东海仙山上的神仙,头上为日月星辰;最高层重簷亭子,应该是天帝的天庭。此图表现的是元旦至元宵节期间,南京城过大年情景。中青年妇女们,在搭起的上层楼看台上听戏,高人一等,有的还带着孩童,楼下才是男人们。说明当时社会有尊重保护妇女儿童的意识。街市上还有踩着高跷舞刀弄棒,激烈缠斗的故事情节。节目单明确标注的“走海倭子献宝”,是专跑中日之间海上贸易的东洋商人献艺,表演中国传统舞狮。对照图中“东西两洋货物俱全”的洋货专营店,可见明中后期海上丝绸之路东西两线贸易都很热络。

明人所修《国史》记载:永乐十年(1412年)正月,赐文武百官宴,听臣民赴午门外观鳌山灯,并且规定以后作为常例。当时户部尚书夏原吉,陪老母亲到午门观灯,永乐帝得知消息,特赐慰问金二百锭,为一时太平佳话。(明何三畏:《云间志略》卷一)

鳌山灯火烛集聚,随时可能酿成火灾。永乐十三年元宵,鳌山火灾焚死都督马旺等多人。万历小皇帝继位后,首辅张居正以居丧期间不应举行娱乐活动为由,一度停止这项活动。(明沈德符:《万历野获编》卷二九)

岭南:腊一伏二,冬三年四

唐朝广州司马刘恂《岭表录异》称:岭表所重之节,腊一、伏二、冬三、年四。《(光绪)广州府志》记载:春节期间迎春日竞看土牛,啖生菜春饼;元旦拜年,烧爆竹,啖煎堆,饮柏酒;上元观灯,或作秋千百戏;十六夜妇女走百病;十九日挂蒜于门,为天穿日。上元作灯市,采松竹,在大街上结灯棚,缀华灯,有楮帛、竹缕、菩提、琉璃诸品种,灯上绘花草虫鱼、人马之像。鳌山上用彩纸制作人物故事,有机械驱动,甚至能演戏。鳌山灯出自广州城及三山村。还有烧起火、放烟火、放花筒,城内外舞狮象龙鸾等。《粤东笔记》记载:广州灯夕,士女多向东行祈子,以百宝灯供神,生了子女的人家以酒馔报答社庙。

明朝海南等岭南地区年俗,官民同庆,男女之间无避忌。元旦前割年茶,邻里相馈答。初一至初四相互拜年。六日酬愿立天灯,䌸竹木高二三丈,彻夜灯火通明。上元也在大街上以松竹叶结篷做鳌山灯,官府、富家出资。灯起十一日,而胜于十五,撤于十八夜。城门因而解除宵禁,官衙烧火树银花,炮