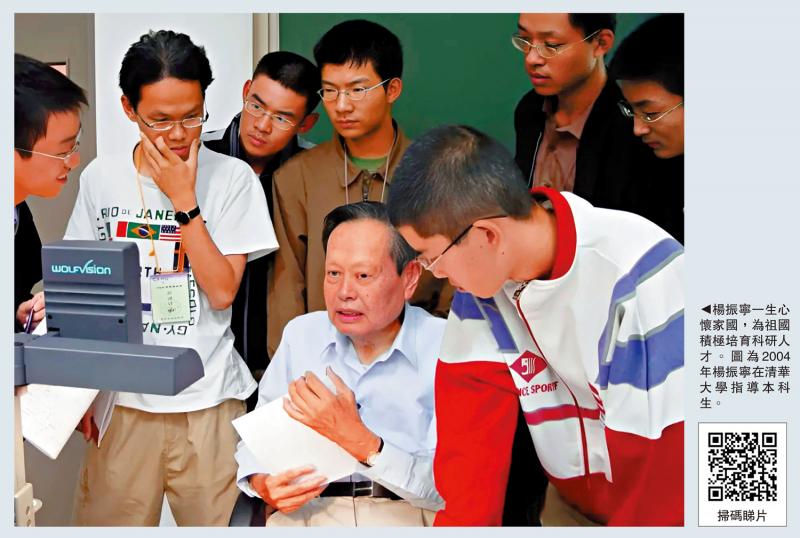

图:杨振宁一生心怀家国,为祖国积极培育科研人才。图为2004年杨振宁在清华大学指导本科生。

跨越百年时空、融会东西方科学与文化的这部传奇史诗,画上了句号。10月18日,杨振宁因病在北京逝世,享年103岁。

1957年,杨振宁与李政道合作提出“宇称不守恒定律”理论,共同获得诺贝尔物理学奖。荣耀背后是身份的艰难抉择。他多次提到,入籍美国是痛苦决定,“父亲直到临终前,对于我放弃故国,他在心底里的一角始终没有宽恕过我。”

归根圆梦,共襄强国建设。1997年,75岁的杨振宁应邀担任清华大学高等研究院名誉主任,立志打造“中国版普林斯顿高等研究院”,在其邀请下,大批著名学者回国任教。

从清华园“出发”,遍历科学巅峰,最终回归故土……杨振宁人生恰如一个圆:每一步都是个人与民族命运的紧密交织。

【大公报讯】综合新华社、记者江鑫娴报道:清华大学18日发布讣告称,著名物理学家、诺贝尔物理学奖获得者,中国科学院院士,清华大学教授、清华大学高等研究院名誉院长杨振宁先生,因病于2025年10月18日在北京逝世,享年103岁。

助国人克服“自己不如人的心理”

他曾是美籍华裔科学家访问中国的第一人,也是架设起中美之间科学家友谊和交流桥梁的第一人。2015年,已至耄耋之年的他选择放弃美国国籍,恢复中国国籍,称“身体里是中华文化的血液”。他还曾表示,自己一生最重要贡献,是“帮助了中国人克服了自己不如人的心理”。

杨振宁1922年出生于安徽合肥,上世纪40年代赴美留学任教。1956年,他与李政道合作提出“宇称不守恒定律”理论,两人次年共同获得诺贝尔物理学奖。

“氢弹之父”泰勒的学生,因统计力学受爱因斯坦关注,一度被奥本海默推荐当接班人……业界公认,杨振宁最大科学贡献在于提出“杨─米尔斯规范场”论,其挚友、两弹一星功勳奖章获得者邓稼先赞誉:这可比肩“牛顿万有引力定律”。

“宁拙毋巧,宁樸毋华”,是伴随杨振宁一生治学格言。南开大学陈省身数学研究所葛墨林院士记得:“他(杨振宁)常和我们说,做东西刚开始时候不要取巧,老老实实地弄熟了,才能谈到巧。要朴实的东西,不要表面的东西。”

被问及获得诺奖感受时,杨振宁曾说:“我想我在科学工作的成就帮助中国人的自信心增加了,这个恐怕是我一生最重要的贡献。”精神深处,杨振宁始终心怀祖国。他牢记父亲杨武之嘱咐:“每饭勿忘亲爱永,有生应感国恩宏。”

心系祖国科研 助建“求是科学基金”

1971年,杨振宁首次踏上回国之旅,成为中美冷战期间首位访华科学家,掀起华裔学者访华热潮,被誉为架设中美学术交流桥梁第一人;后又向中央领导同志提议恢复和加强基础科学研究,先后帮助中山大学、南开大学等设立理论物理等基础科学研究机构,组织成立全美华人协会并担任会长,协助设立“求是科学基金”和“何梁何利基金”。

为协助清华大学创建高等研究中心(后更名为清华大学高等研究院),杨振宁捐积蓄卖房产,多方游说募捐。1997年6月2日成立的清华大学高等研究中心,成功引进图灵奖得主姚期智院士等世界级学者。牵挂学科进步,心系民族未来。2003年12月,81岁的杨振宁由纽约迁回北京清华园定居。2004年9月,他站上清华教学楼讲台,为百多位大一新生讲授《普通物理》,整整一学期,每周讲课。2015年,杨振宁决定放弃美国国籍,恢复中国国籍。他说:“我的身体里循环着的是父亲的血液,是中华文化的血液。”