10月9日,东鹏饮料(集团)股份有限公司(以下简称“东鹏饮料”)再次向港交所主板递交上市申请,这距离其10月3日招股书失效仅过去六天。

东鹏饮料的资本国际化执念

东鹏饮料的资本国际化道路,是一段从瑞士转向香港、从GDR(全球存托凭证)转向H股的曲折历程。

早在2022年,东鹏饮料并未将目光首先投向香港,而是远眺欧洲。公司曾雄心勃勃地计划在瑞士证券交易所发行全球存托凭证(GDR)。这一选择的初衷十分明确:通过欧洲成熟的金融平台,募集国际资金,提升品牌在全球范围内的知名度和影响力拓宽海外金融融资能力,为公司的国际化发展提供充足的资金和金融资源保障。

然而,经过近两年的筹划,到了2024年2月,公司一纸公告宣布终止此项计划。

官方的解释是“鉴于内外部环境等客观因素发生变化等”。这一谨慎的表述背后,折射出东鹏饮料对当时国际资本市场环境、估值差异或公司自身战略重估等多重考量。

西行之路受阻,东鹏饮料需要寻找一个更优、更近的跳板。转战香港成为新的选择。2025年4月3日,东鹏饮料正式向港交所主板递交上市申请,开启了奔赴港股的新征程。

然而,首战并未告捷。在递交申请后不久,中国证监会便在当年的备案补充材料要求(2025年4月25日—2025年5月9日)中,向公司发出了“四连问”,涵盖了:

1.外资准入合规性:要求说明公司及子公司的经营范围是否涉及《外商投资准入特别管理措施(负面清单)(2024年版)》领域,确保上市前后都符合国家的外资政策。

2.白酒业务说明:针对公司及下属公司经营范围中包含“酒的生产和销售”,补充说明公司及下属公司是否从事白酒的生产及销售,若从事,详细说明情况。

3.数据安全与隐私保护:补充说明公司及下属公司开发、运营的网站、APP、小程序等产品情况,收集及储存的用户信息规模、数据收集使用情况,是否涉及向第三方提供个人用户信息,上市前后个人信息保护和数据安全的安排或措施。

4.募投项目进展:补充说明此次发行境内募投项目审批、核准或备案进展情况。

在经历六个月的有效期后,招股书于10月3日失效。令市场意外的是,东鹏饮料并未气馁,而是在招股书失效后仅六天就迅速更新资料再次递表。

难以摆脱“单腿走路”困境

据东鹏饮料招股书显示,华泰国际、摩根士丹利、瑞银集团为其联席保荐人。值得注意的是,二次递表时,东鹏饮料保持了与首次递表时完全一致的保荐人阵容。

大公快消了解到,东鹏饮料本次募集所得资金净额将主要用于完善产能布局和推进供应链升级;加强品牌建设和消费者互动,持续增强品牌影响力;持续推进全国化战略,拓展、深耕和精细化运营渠道网络;拓展海外市场业务等。

尽管东鹏饮料在招股书中多次强调其拓展海外市场、推进全球化战略的雄心,但其财报数据却揭示出其国际化进程仍处于非常初级的阶段。据北京商报消息,2024年,公司总营收高达158.39亿元,而境外营收占比不足0.3%,与其宏伟的全球化蓝图形成了鲜明对比。

更深的问题在于,东鹏饮料的核心产品在海外市场面临着完全不同的竞争格局。

在东南亚,有来自泰国的红牛;在美国,有Monster、Rockstar等本土强势品牌。这些对手不仅拥有先发优势,更建立了深厚的市场根基。

面对这些已经深耕市场多年的对手,东鹏饮料的性价比优势在海外市场并不明显,其产品的配方、口味、品牌定位是否适合海外消费者,仍是一个巨大的问号。

东鹏饮料的海外扩张困境,更深层次的原因在于其内部结构性矛盾。

尽管业绩亮眼,东鹏饮料仍面临“单腿走路”的经营困境。能量饮料在过去三年中贡献总收入均超过80%。

具体来看,2022年至2024年,东鹏特饮收入在公司营收中的占比分别为96.6%、91.9%、84%。2025年上半年,东鹏特饮营收约83.61亿元,占总营收的77.91%,虽较此前有所下降,但仍是绝对支柱。

值得注意的是,东鹏饮料的财务报表呈现出典型的“存贷双高”特征。

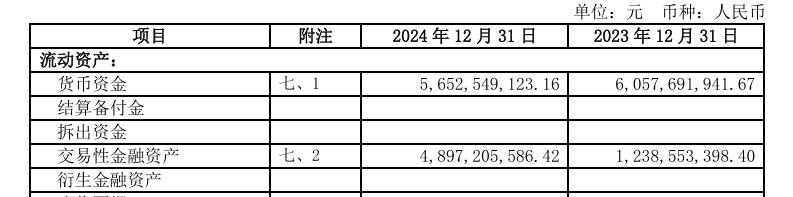

截至2024年末,公司货币资金高达56.53亿元左右,交易性金融资产为48.97亿元,两者合计超105亿元。算上理财等现金类资产,合计有超140亿元“现金等价物”。

与此同时,公司的短期借款从2023年的29.96亿元猛增至2024年的65.51亿元,同比增幅高达118.69%。2025年上半年,短期借款规模略有回落,但仍保持在61.28亿元的高位。

对于这一看似矛盾的财务操作,东鹏饮料却向投资者解释称:“公司始终严控债务风险,适度短期借款,除满足正常经营计划外,亦为优化资金结构,例如利用低息融资工具降低财务成本,同时通过多元化融资维护银企长期合作关系。”

在东鹏饮料积极谋求H股上市的关键阶段,公司大股东却在频繁减持。

2023年5月,限售刚刚解除,东鹏饮料就接连发布减持公告,股东鲲鹏投资(核心经销商和早期员工的持股平台)及蔡运生、李达文等高管计划以集中竞价和大宗交易的方式合计减持不超过3574万股,约不超过公司总股本的8.94%。按照当时股价计算,对应市值达到60亿元。而在2023年12月19日,该公司披露该减持计划期限届满的执行结果。

原第二大股东天津君正投资管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“君正投资”)累计套现约42亿元,该股东持股比例从上市时的9%一路降至2025年半年报披露的1%。

与此同时,公司多位高管及董事监事也于2023年底加入减持行列,合计套现13.69亿元。

在中国企业资本联盟副理事长柏文喜看来,减持潮更多是“高估值+基金到期+家族股权优化”共同作用的结果,并非所有股东都不看好公司前景;但频繁且大比例的套现,叠加高负债高分红模式,会削弱市场信心,投资者需保持谨慎。但高杠杆举债(短期借款超60亿元)、高分红与减持同步出现,确实给二级市场留下“掏空”疑虑,对估值构成长期压制。