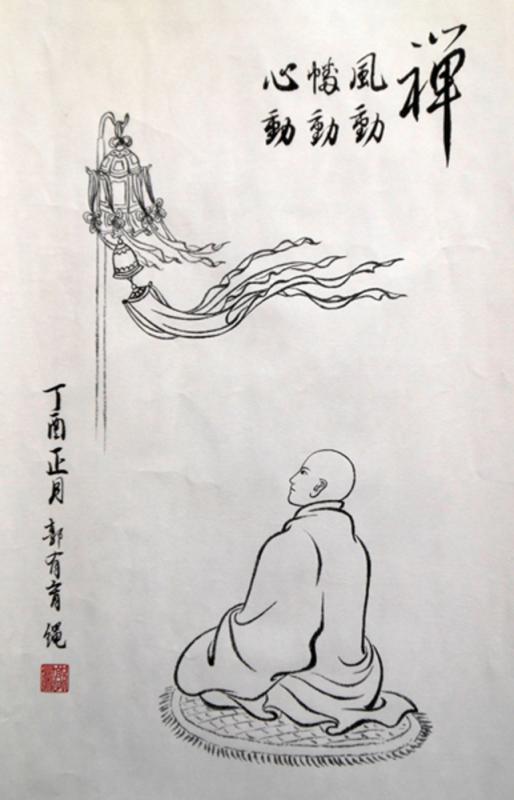

图:禅宗主张内省,认识自己的本源心性\资料图片

年轻朋友问我:禅宗现在还有用吗?一句话把我问倒了。

对禅宗,我是门外汉,多年来零星读过一些禅宗公案,大多如堕五里雾中,不求甚解,从来也没从现实生活的角度,去想过禅宗有没有存在价值。其实这个问题与问“唐诗宋词有没有用”一样无解,唐诗宋词形式上早已过时,但它们的文化意韵和美感精神,早已化入我们的传统基因,它们分明不在了,又分明还在。

如果问,生活中还有禅机吗?那可能值得想一想。

禅宗一个很著名的公案,说的是两个僧人看到庙前的幡在风里动,一僧说是风在动,一僧说是幡在动,慧能在旁听到了,就说“不是风动,也不是幡动,是心动。”这一说把两个僧人都镇住了,也把千古以下的人都镇住了。

风吹幡动,风是因,幡动是果,这是一层因果关系。人不可能看到风在动,但因幡在动,就知道风在动,这又是另一层因果关系。人是根据自己的生活经验,凭幡动而推测出风在动,因此是一种“心动”的结果。

一僧看到幡动,那是直接的目测,另一僧看到风动,那是进一步的推测,慧能说是心动,那是最深层的论断。慧能这样一说,两个僧人都没话说了,因为“心动”之说,好像去到另一个境界,居高临下,一览无余,说明整件事的本质,源于自己内心。心不动,幡动和风动都没有意义,只因为心动了,才看见幡和风都在动。

但,心动与风动并没有必然的联系,心不动,风与幡都可以在动,那心动又能算是本质吗?整件事中间本有无可辩驳的逻辑关系,但慧能不用逻辑去说这件事,他用直感。“心动”二字出人意表,把事情直剖到底,中间省却了层层分析,一步直达结论,一记棒喝,令人如醍醐灌顶。

禅宗追求的,或许就是这种凌厉决断,这种思考事物闪电般的最高境界。到这个地步,就没什么话说了,话都给他说尽了,一句话统领一切。如此,便叫做禅机吗?

禅宗公案说的都是历来禅门的故事,有些故事意思含混,有些答非所问,有些像文字游戏,有些甚至不落言诠,喊打喊杀。禅宗主张内省,提倡本性清净,人人本来就有真常心性,那就是世界的本源,世界上万事万物都是由自己内心派生出来的,所以最要紧是要认识自己的本源心性。

禅宗公案“饥来吃饭,困来即眠”,说的是有人问大珠慧海禅师,说你修行禅道,是否用功?大珠慧海说“用功”。“如何用功?”大珠慧海答道“饥来吃饭,困来即眠”。那人说人人都如此啊,大珠慧海说:“他们吃饭时不肯吃饭,百般挑拣,睡觉时不肯睡,百般计较。他们与我的用功不同。”也就是说,参禅用功要极之专注,要往内心去,要排除外部世界的干扰,把自己内在的心性发掘出来。

但把内在的心性发掘出来,又作什么用呢?用来了解外部世界吗?用来寻找接应外部世界的方法吗?用来改造外部世界吗?禅宗似乎都没有回答这些问题。在禅宗看来,外部世界都是空的,只有内心才是实际的存在,但找到内在心性又怎么样呢?好像不怎么样,找到就找到了,找到就是目的。

禅宗分南北两宗,北宗讲渐悟,南宗讲顿悟。渐悟是一点点去感悟,顿悟是一悟到底,高低自然有分别。但渐悟容易,顿悟很难,一个人勤于思考,广博吸收,深刻思索,可能会有渐悟,但如资质鲁钝,可能永远都不能顿悟。禅宗主张往内心去,认识个人的心性,就是希望发掘每个人自身最优秀的资质,直见性命。

但实际上,不论渐悟顿悟,都不可能孤立地从内心去找,人对外部世界毫无认识,也不求认识,那他到内心去找什么悟呢?悟出来的又是什么呢?值得有所感悟的,恰恰是复杂纷繁的外部世界,是人与外部世界之间的关系,是人与人之间的关系。当然,不论渐顿或顿悟,不论悟到的是什么,都是要用心去达成的。

因此,到内心去发掘追寻的,如果只是内心本身,内在的特质本身,与外部世界没有关系,那找到的内心,只是孤立的存在。外部既是空的,内部又是孤绝的,那禅宗要达至的,又是什么样的生命高度呢?即使那个高度高不可攀,冷峭自立,无来无往,无始无终,那这样的高度又有什么意义呢?

吃饭时专心吃饭,睡觉时放心睡觉,参禅时专注参禅,然后一直往深处去,去到极深极深之处,在那里能直见性命吗?人不可能孤立存在,人的存在意义、存在价值,都取决于自己在外部世界的处境,取决于自己与外部世界的关系,把外部世界强行消解了,人什么都不是,只是一堆行尸走肉。

惠能对“时时勤拂拭,莫使惹尘埃”的回应是:“本来无一物,何处惹尘埃?”这一反问,把神秀逼到墙角。因为他这一说,就没什么好说了,说到这个份上,已经是极致,已经是绝顶了,冷对人世汪洋,目空一切,在他面前,所有的公案都显得浮浅。

但本来无一物,连尘埃都没有了,那还要“饥来吃饭,困来即眠”吗?还有禅吗?什么都是空,还有什么值得计较的呢?没有什么可计较,那还参什么禅?

当然,你这样问他,你就不懂禅了,禅就是从无中参出有,从空中禅出不空,你参不透他,只是你没有慧根而已。

但“时时勤拂拭,莫使惹尘埃”却是有用的,人难免被外部世界纷繁的世相所迷惑,也难免被自己内在蒙昧所局限,人要让自己有认识世界和认识自己的明慧,便得时时“拂拭”掉那些遮蔽我们智慧的障碍物,那些浮浅的因循之见,四面八方的误导,浅尝辄止的陋习,只有不断发掘自己的天性,精进自己认识事物的智慧,才能使自己洞见生命的真谛。

处在这个发展迅猛、应接不暇的全球化时代,人们往往容易迷失在资讯海洋中而不能自拔,如果没有足够的警惕性,没有“时时勤拂拭”,难免惹得一身没用的尘埃。这些一层层覆盖我们生命的尘埃,将使我们失去应对这个世界的本源心性。

因此,如果说禅宗今日还有点启示,那就是启示我们要不断内省,发掘自己的天性,发现自己的优秀特质和性格弱点。除此之外,也要用心去考察和研究外部世界,在内外交叉观照的过程中,去发现一些从前未曾察觉的新动向、新矛盾、新规则,让自己更从容去面对这个变动不居的世界。

也就是说,今日人还是可以对外在内在的世界有渐悟的,一些个别事物、局部的关系,都可以通过思考,一点点弄清楚本质,搞清楚关系,抓住要害,拆解迷局。当你的思考更深刻和广泛,你甚至可以在更高层次和更广泛范畴内,领会一些前所未知的规则,归纳出打通不同关节的慧见,突然一道闪电,击中心中块垒,有一些旧东西解散了,有一些新东西平空诞生,那又相当于顿悟了。

思考不妨往深处去,往广处去,但却不可只往深处去,往不知伊于胡底的深处去,去到“本来无一物,何处惹尘埃”的深处,唯有无穷的黑暗,只怕是有去无回。