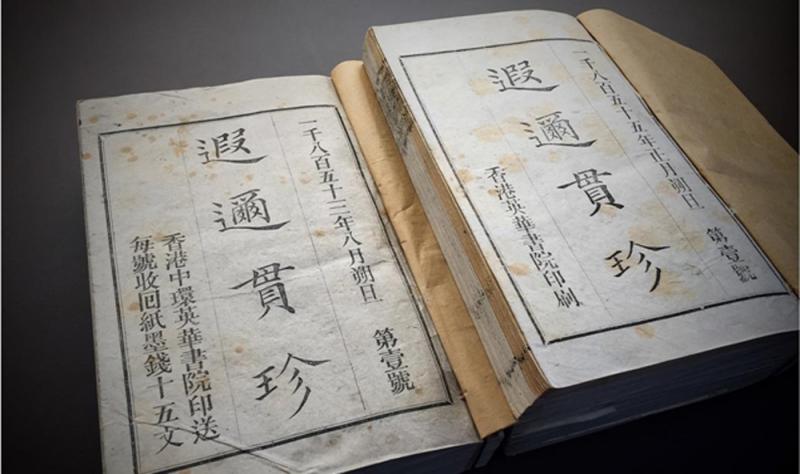

图:《遐迩贯珍》是香港史上第一份中文报刊,原版创刊号弥足珍贵 资料图片

英华书院校友出版《皕载英华》,纪念创校两百年,内容丰富,记载书院与香港早期的史实。出于职业本能,英华与《遐迩贯珍》两者关系这部分引起我的兴趣。《遐迩贯珍》是香港史上第一份中文报刊,由英华书院印刷,开启学校办报先河。

《遐迩贯珍》曾销广州、上海、厦门、福州、宁波等几大商港,对早期媒体业影响深远。在我不足二十岁那年,幸有机会接触《遐迩贯珍》原版,十六开本,看似杂志,拿来过目,才知道是香港最早的一份中文报刊,模式与现今报纸大不一样,但看到的不是创刊号。《皕载英华》登出的创刊号,字体挺秀,保存完好,右边一行幼字“一千八百五十三年八月朔旦 第一号”,时为清朝咸丰年间;中间四个大字“遐迩贯珍”;左下两行幼字“香港中环英华书院印送 每号收回纸墨钱十五文”。清楚刊出出版日期、报社地址及每份售价。

《皕载英华》记载这段历史写道:“在英华书院芸芸刊物中,最具时代意义必数《遐迩贯珍》”,过去报纸的历史情况多由外人撰写,今首次由出版人自述,内容更具真实性。

《遐迩贯珍》创刊于一八五三年八月,由马礼逊教育协会出版,英华书院承印,此时,书院已开设印刷厂,印刷教会出版的多份刊物。这是本港第一份中文报刊,也是首次使用铅活字印刷。“遐迩”意思即为“远近”。报刊以沟通中西文化为宗旨,提出凡“列邦之善端,可以述之于中土,而中国的美行,亦可达之于我邦,俾两家日臻于广见,中外皆得其裨也”。申明出版的宗旨是要将各国所长,向中国推介,中国美好的事,也可向外传达,互取其长,中外皆受惠。该报的内容包括介绍西洋文明,如政治、文学、历史、医学、地理、化学、动物学等,图文并茂,同时,刊载中外各地新闻、广告,传教篇幅反而不多。

《遐迩贯珍》虽是中文报刊,订阅对象不止华人,还有懂中文的欧美人士,而且是主要订户,支撑报纸生存,为此,自第二号始,每册增英文目录。《遐迩贯珍》首任总编辑麦华佗(一说为其父麦都思),次任奚礼尔、理雅各。每期印数三千,分销广东、厦门、上海等多个商港,日本人来港,也特意到英华书院购买。前后经营两年半,于一八五六年五月最后出版,宣布停刊原因为主办人事务繁多,不暇旁及。

以上资料由英华自述,比一般介绍文章准确。

英华主办《遐迩贯珍》时,由多份以传教为中心的刊物抽离,转向于新闻报道,淡化传教角色,使《遐迩贯珍》成为香港第一张中文报刊,创刊号设“近日杂报”新闻栏目,刊出十九条新闻,内容包括国际消息,中国消息、军事动向及经济新闻。消息报道外,其他方面如通讯、评论,科普类占报纸内容三分之一,在一百零六篇文章中,科技文章占三十五篇,介绍西方先进科技,及日常科技应用。

在时事新闻报道方面,《遐迩贯珍》有广泛消息来源,一八五三年第五号报道太平天国活动的进展,配以插图展示太平军与清兵战事形态,以及太平天国与“小刀会”起义实况,打开读者视野,以当时的社会条件很不容易,这些新闻报道,为日后研究太平天国提供颇有价值的史料,屡被学者引用,帮助对中国近代史的研究。

社会新闻别具一格,例如,以下一则港澳客轮交通消息:“火船往来省城澳门香港告帖”,向读者报道省轮船班次与船费,同时首创中文报纸冠以标题,在此之前,内地与香港报纸的新闻,皆无标题。消息称:“兹者,香港司东藩火船公局之管事,或架启白,自今年十月十二日起,每礼拜二、礼拜四、礼拜六,有火船来往港省,礼拜二由港往省,船经澳门,必抛泊一刻,然后直往。省来港,经澳亦然。”文字的采用与今时大不一样,向读者提供三地海上交通消息,注意民生动向。这则报道成为今人了解百年前轮船交通情况的史实。《遐迩贯珍》版面的丰富内容,确立它新闻业的地位。

研究《遐迩贯珍》对香港报业发展的影响,可以总结为五方面:一、香港第一份中文报刊;二、第一张有中英文对照目录的报刊;三、第一张起用新闻标题的报纸;四、第一张用铅字印刷的中文报刊;五、第一张以收费刊广告的报刊,并设广告专栏。

广告收费的重大突破,解决办报经费,报社不单靠出售报纸作收入,以广告有偿的经营方法把报纸市场化。时至今日,上面五项办报方针仍被应用,广告收入成为报纸生存的命脉。

《遐迩贯珍》出版时间虽短,但后人皆视其为香港报刊业之先锋。而英华书院则被称为“中国第一家铸造西式中文活字的印刷所”,清廷不少事务衙门均向英华书院订购活字印刷品,法国、俄国、荷兰、新加坡政府为主要海外买家。英华印刷出版书刊之外,铸造活字更是所长,成为主要产业。