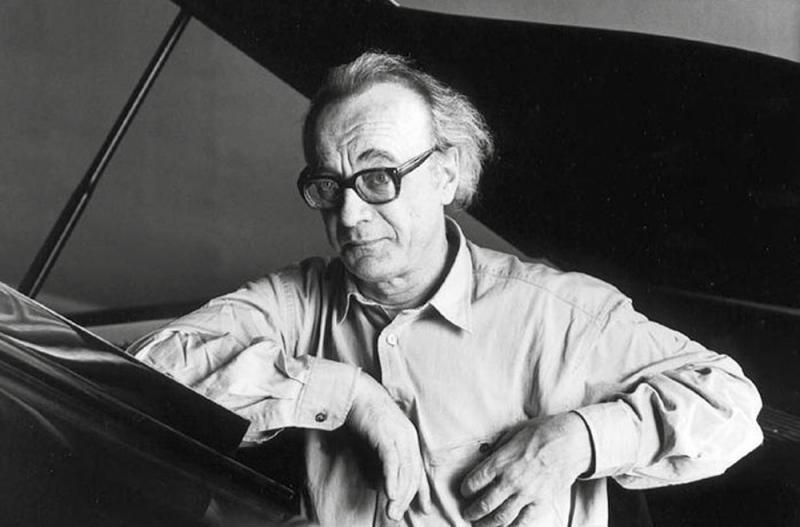

图:钢琴家布伦德尔\作者供图

上周本栏文章提到,德国男中音迪斯考与奥地利钢琴家布伦德尔(Alfred Brendel)合作的舒伯特声乐套曲《冬之旅》。说起来,两人都是舒伯特作品的绝佳诠释者,布伦德尔的舒伯特钢琴奏鸣曲全集更是众多乐迷津津乐道的版本。

按照这位奥地利钢琴家本人的说法,钢琴演奏者大约可分为两类:一类掌握大量的德奥作曲家(贝多芬、布拉姆斯、舒曼和舒伯特)曲目;另一类通常只弹萧邦。这样的二分法虽然说不上十分精準,但起码提示出钢琴家发展的路向:通常只能择其一,无法兼顾。聪敏且沉稳的布伦德尔一直知道自己不论从喜好抑或个人成长背景而论都必须选择前者,而他自一九五○年代出道至今的半个世纪裏,从来不曾像前辈霍洛维茨那样,因为拉赫曼尼诺夫第三钢琴协奏曲的炫技神演而获得乐迷狂喜的掌声,转身默默在德奥曲目库中耕耘,倒也自成一家,还培养出不少后辈,包括我喜欢的、同样因为贝多芬和舒伯特等德奥曲目而成名的英国钢琴家李维斯(Paul Lewis)。

因为布伦德尔一直戴一副老学究式的方框眼镜,也因为他在演奏以及接受访问的时候总是严肃正经的模样,不少乐迷称呼他为“学者型”钢琴家,而他本人倒也乐於被这样称呼。儘管在著作《音乐的思考与再思考》中,布伦德尔提到“情感贯穿始终,既是音乐的起点,又是不得不返回的归宿”,但他也自称比许多钢琴家同行“更加看重思考的作用”。他甚至引用德国诗人诺瓦利斯的话“混沌必须透过秩序的装饰照射出来”,来强调理智於艺术创作中扮演的重要角色。

我想,这也是布伦德尔不热衷大开大合的浪漫派作曲家、更偏爱贝多芬和舒伯特的缘由所在。有人将巴赫的平均律键盘曲集比作《旧约圣经》,而将贝多芬的三十二首钢琴奏鸣曲视作《新约圣经》。在布伦德尔眼中,贝多芬对於钢琴奏鸣曲这一曲式的喜好贯穿一生,而他笔下的奏鸣曲旋律,全然是“一项理智的惊人伟绩”。舒伯特则更暧昧些。贝多芬倾向於将音乐的架构及走向解释得清清楚楚,舒伯特不然,他更喜欢在林间漫遊。布伦德尔曾用“小孩子在森林中迷路”来形容聆听及演奏舒伯特钢琴奏鸣曲时的感觉,他将这种不安甚至哀伤的情绪归因为舒伯特本人的生命经历以及时代转折期的彷徨迷茫,也在舒伯特旋律中找到了一种理智与情感之间的微妙张力。

从海顿到贝多芬再到舒伯特,钢琴奏鸣曲式的发展预示了钢琴演奏的演进,这也是布伦德尔热衷的研究路向。小时候的他并不是一个看上去聪明活泼的孩子,他一直比较慢,也一直在寻找合适自己的职业方向。布伦德尔从不曾师承名家,事实上,他只是零星与埃德温.费舍(Edwin Fischer)等著名钢琴家上过几堂大师班,他也没有精通钢琴演奏的家人可以从小给他提点帮助,可以说,这个奥地利人对於钢琴这件乐器的全部领悟与思考,都是自学而来。用他自己的话说,他对於音乐有一种“理智的好奇”。

我一直在想“理智的好奇”究竟意味着什麼。直到有一天,听他演奏舒伯特最后一首钢琴奏鸣曲D960,至最末乐章决绝有力的尾音之前,有轻而缓的一小段。音和音之间的留白、试探与欲言又止终於令我明白,原来所谓“理智的好奇”正正藏在某种点到即止的沉默中。布伦德尔其人其乐都在告诉我们,理解沉默是多麼重要而宝贵的事。