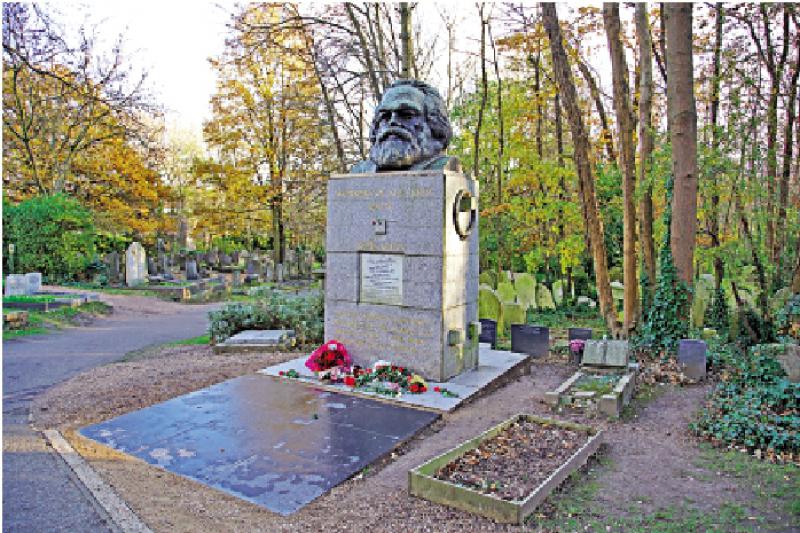

图:北伦敦海格特公墓内的马克思墓碑。/资料图片

在北伦敦海格特公墓东区墓园的官方网站上,写着这样一段文字:“在此长眠的最著名人士是卡尔.马克思,他的墓碑吸引了来自全世界的人,不论他们信仰相同与否。”作为众多来访者中的一员,我几年前曾专程拜谒了马克思墓,向这位伟大的无产阶级革命导师致敬。

当时正值盛夏,但我去的那天恰巧天气阴凉,无形中增添了几分肃穆。驱车北上不到半个小时,我便抵达了目的地。出现在眼前的是海格特公墓的东西两个墓园,它们左右相对,各具特色。西墓园最早建立,大门和教堂融合了都铎和哥德式建筑风格。东墓园在十五年之后才建成,正门是一道黑色铁栅栏,安葬于此的却是猛人云集,除了近代以来最伟大的思想家马克思,还有英国物理学家法拉第、小说家艾略特等,因此东园也是知名度最高的墓园。

在入口处,公墓管理员一见到我的东方面孔,便立即问道:“你是不是来自中国,去看马克思墓?”他说,每年来这里的中国人非常多,只要沿着主道一直走,到了第一个岔路口,向左转就到了。按照他的路线,我一路前行,两边的墓地草木相映,鬱鬱葱葱,古朴的墓碑就散落在绿色之中,高矮不一,造型各异,都饱经风雨侵蚀,留下岁月的斑驳印迹,仿佛向后人述说着光阴里的故事,这不禁让我想起香港跑马地墓园,两者颇有几分相似。只是阵阵虫鸟鸣叫和偶尔一跃而过的松鼠,提醒我这是被誉为世界上最美丽公墓之一的海格特公墓,这个号称维多利亚时代的花园式公墓果然名不虚传。

来到岔路口,左转,不出几十米,远远便已能看到马克思墓那熟悉的轮廓。来此之前,我已经无数次见过马克思墓的照片,尤其是那尊栩栩如生的马克思头部雕像,已深深印入我的脑海之中。但是一想到它就要真切地出现在我眼前,内心还是有一种说不出的激动。我快步来到近前,墓地上一座约三米高的花岗岩纪念碑映入眼帘,顶部便是那铜制马克思头像,他目光深邃,眺望远方,正如同他毕生的使命──要为人类社会的进步指明方向。

在纪念碑的碑文上方,有鎏金文字镌刻着马克思最伟大的著作《共产党宣言》里的名言“全世界无产者联合起来”,下方以同样方式刻有“哲学家只是以不同的方式解释世界,而问题在于如何改变世界”,这段话也是引自于他的另一部著作《关于费尔巴哈的提纲》,文章批判了唯心主义和一切旧唯物主义观,揭示了无产阶级新世界观,并成为辩证唯物主义和历史唯物主义的奠基石。马克思头像是由前英国皇家雕刻学会主席劳伦斯.布莱德肖于一九五六年亲自塑造的,而他本人也是社会主义的信仰者。

据史书记载,一八四九年马克思被迫离开德国移居英国后,在这里度过了余生的三十多年,其间发表了《共产党宣言》、《资本论》等对人类产生重大影响的著作。一八八三年马克思在伦敦寓所与世长辞,他与妻子燕妮被合葬于海格特公墓一个不起眼的角落,当时只有一块简朴的墓碑,出席葬礼的也仅有十一个人。一九五六年,在英国共产党等组织的协助下,马克思墓被重新迁至约五十米远的地方,也就是今天马克思纪念碑所在的位置。

值得一提的是,中国共产党也为修建马克思纪念碑进行了捐助。在二○一八年马克思诞辰二百周年,中国方面征得墓园管理者同意,又出资平整了墓前的土地,铺上了一块灰色的花岗岩。对于中国人来说,马克思墓无疑承载了极为深厚的情感,除了每年吸引大量游客前往,派驻英国当地的不少中资机构、团体和留学生们也常常来到墓前开展党课活动。二○一九年“七一”党庆前夕,用中文介绍马克思墓的二维码在伦敦启用,成为献给中国共产党最好的生日礼物。正如海格特公墓负责人伊恩.邓格维尔所说,中国政府在马克思墓维护工作方面提供了很多帮助。随着包括中国人在内越来越多的各国人士前来瞻仰马克思墓,充分体现了国际社会对马克思主义的认同。

我在拜谒马克思墓时,便遇到几批来自不同国家、操着不同语言的访客,他们当中不少是年轻人。一位来自拉丁美洲的小伙子说,当地深受马克思主义的影响,因此诞生了像哲.古华拉(Che Guevara)这样的国际共产主义战士。为了让大家更好了解马克思,一些英国马克思主义研究者还自愿担任免费导游进行讲解,遗憾的是我去的当天没有赶上。不过,我参加过一些伦敦马克思爱好者们组织的红色徒步旅游团,他们带大家参观马克思曾经生活和驻足过的地方,比如故居、图书馆和酒吧等,并且讲述这里发生的轶事。

当中保存最好的就是位于伦敦索霍区迪恩街二十八号的故居,目前公寓外挂着纪念名人专用的蓝牌子,上面写着“卡尔.马克思于一八五一年至一八五六年在此生活”。曼彻斯特查塔姆图书馆的阅览室里,至今仍完好保存着马克思和他的战友恩格斯当年曾使用过的长方形橡木书桌,他们在此酝酿了诸多马克思主义经典之作。正如一百三十八年前恩格斯在马克思墓前讲话中所说,马克思的英名和事业将永垂不朽。