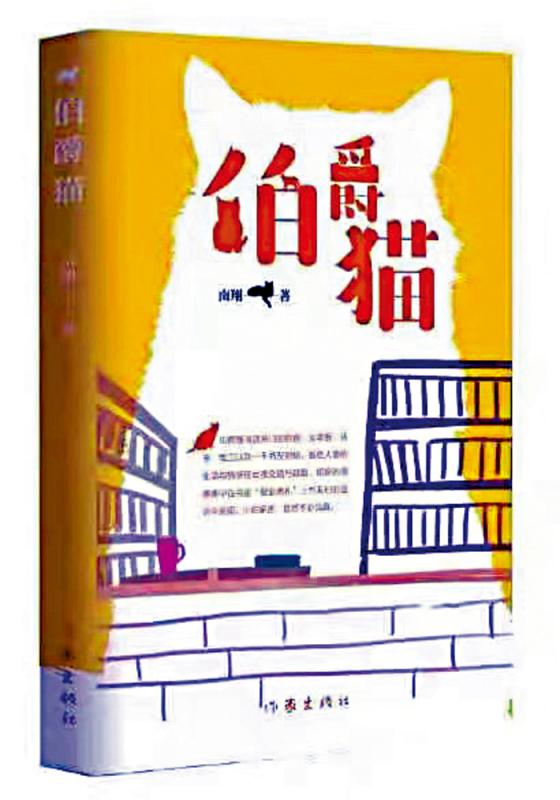

图:南翔著有短篇小说《伯爵猫》。\资料图片

──读南翔的短篇小说《伯爵猫》

近年来南翔的小说写作愈来愈有着清醒的自觉和丰富的向度,从长中短各类文体皆备,到对短篇情有独锺;从偏爱身边生活,到跨越历史与现实、城市与乡村。在写作人生中积攒了四十年丰富经验的南翔如今说他更重视短篇,并且要实现“三通”,将“自己的经历跟父兄辈经历打通,虚构和非虚构打通,现实和历史打通”,其实也并不让人感到多少讶异。从《回乡》《老桂家的鱼》《绿皮车》,到《果蝠》《玄凤》《伯爵猫》,南翔的近作都无不清晰地昭示他总是在从容淡定中兑现他对短篇的承诺。

《伯爵猫》(原刊《芙蓉》,为《新华文摘》《小说月报》等转载)描叙的是一个关于离散与依偎的都市生活片段。蛰居都市深巷的伯爵猫书店,在歇业前组织了最后一次聚会,一群交浅言深的书友纷纷赶来与书店做最后的揖别。从表面上看,《伯爵猫》所讲述的内容无疑是简单的,从店员阿芳领着电工进店修灯,到店主娟姐和客人陆续登场分享过往阅历,再到结尾一众人等取书惜别,没有离奇的故事,没有完整的情节,甚至没有聚焦的主要人物。然而,就是在这样一个几乎没有故事的叙述中,南翔却衍生出丰富深长的意味和温暖动人的力量。

天下没有不散的“筵席”,相聚时难别亦难。“离散”本是人生的常态,更何况是在“百年未有之大变局”的当下都市社会,风云际会的时代气候,甚嚣尘上的都市化进程,突如其来的新冠肺炎疫情,快节奏和碎片化的现代生活让播撒在都市角落里的生命个体愈加期待一种“依偎”,来缝合情感的裂隙,抵御精神的孤独,慰借脆弱的心灵。由此,我们不难理解,《伯爵猫》里的老刀、律师和陆工们那么多年“对伯爵猫书店一如既往的盛情”,“不惧地铁和公交车转线”,“没有落下过任何一次活动”;即便是来自江西宜春的打工妹阿芳,一想到“要与这个兼职打工了五年的小书店握手告别,心里泛起莫名的悲伤”;而书店主人娟姐更是十六年如一日地守护深巷里的一爿书店。同样,自上世纪九十年代以来,长期徙居深圳的南翔对都市人生有着异于常人的敏感和体察,于是才有了《伯爵猫》里各式人物在离散与依偎之间的波澜和感动。

小说是叙事的艺术,短篇更是如此。众所周知,要在有限的时空幅度容纳辽远的生活世界,短篇小说的确要比中长篇在精神层面和技术层面上有着更苛刻的要求。《伯爵猫》的思想容量和叙事艺术凸显了南翔近年来经营短篇小说的过人才华。尽管从在场的时间和空间来看,《伯爵猫》的叙述幅度无疑是短暂和侷促的,前后不过几小时,地点未离小书店,然而在这个“逼仄”的时空内,作者却收纳了异常丰富的都市图景和人生故事,这种举重若轻的表现手法以及由此产生的审美张力应该与小说独特的人物设计和叙事安排密切关联。

《伯爵猫》中的人物既没有主次之分,也没有确切的姓名,按其称谓大致可以分为三类,一是以昵称命名的阿芳、娟姐、老刀;二是以职业称谓的电工、陆工、律师;三是以貌代指的“脸黑发稀的男子”、“窄条脸男子”、“黑皮小个子”等。这群不明“底细”的人们,虽然身份不同,职业各异,但却为了共同的诉求从四面八方聚首于伯爵猫书店。显然,与一般小说不同的是,作者在意的不是典型环境中的典型人物,而主要是借助这些符号化的人物表征都市喧嚣下的精神渴求,正如小说中娟姐所说的那样,“读书人以书会友,我们是书友,是朋友,是亲友,难得在这里岁岁年年,读书、听书、讲书,融合了亲情、友情。”

在物质和技术高度发达的现代都市,尤其是像深圳这样极速增长的开放特区,繁荣的物质景观常常并不能填补无数个体难以抑制的精神需求。有人曾经把都市漂泊人群的精神空间比喻为“孤岛”,游弋“海上”的他们更迫切寻觅着陆的港湾和栖居的家园。在南翔笔下,正是这样一群身份各异的漂泊者在“伯爵猫”的逼仄空间里制造了驳杂的都市景观和动人的情感力量:穿梭在不同都市空间的电工串联起娱乐城的浩大华丽和小书店的侷促窘迫;奔忙于鞋店和书店之间的阿芳见证了都市底层打工者的艰辛和善良;感动伤怀的老刀讲述了作家和导演彭小莲鬱鬱不得志的理想主义情怀;情难自已的陆工追忆了一首缅怀母亲的诗歌如何触动自己温软的内心;初心不改的娟姐表达了一份超越世俗、感人至深的书店情结。

在物质主义甚嚣尘上的商品经济社会,伯爵猫书店的不改初心和难得始终固然令人叹惋,然而,向来以学者气质和民间情怀著称的南翔并不是一个悲观主义者,一次离散的告别,始终表达的是依偎的温暖。冬至夜晚的分享会上,不仅有动情的追忆、感伤的音乐,还有热气腾腾的汤圆和饺子。而小说结尾,书店存款余额的增加、伯爵猫的回归、店招修复后的闪亮则分明预示着对未来的一份美好期待。《伯爵猫》在形制上虽云短篇,而意味却如此深长,看似任意而谈,实则匠心独运,从容自如的叙述中不着痕迹地营构着丰富的思想意蕴,这一切都无不印证了南翔历来所强调的“丰富的生活信息量、深刻的思想信息量和创新的审美信息量”。