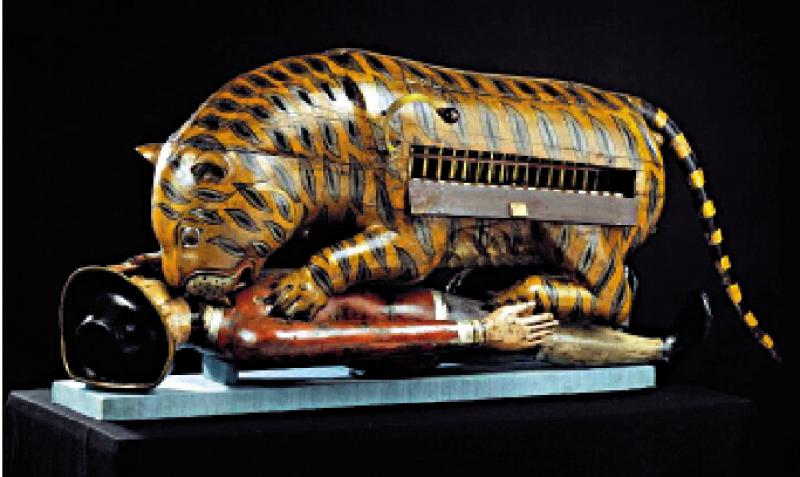

图:英国维多利亚和阿尔伯特博物馆(V&A)的展品“提普之虎”,展示英国殖民者在印度血腥猎虎的历史。\资料图片

中国作为虎的一大故乡,在传统文化上对虎有着特殊情感,从象征勇敢和力量的“百兽之王”,到十二生肖中位居第三,老虎总为人津津乐道。与中国不同,英国不产老虎,也没有悠久的虎文化,但并不缺乏与虎有关的话题,并且背后都有着耐人寻味的故事。

对于英国地理上没有老虎,我是在英国一次学术活动上才被科普到的,当时有人提问为什么从王室标识到英格兰足球队队徽,狮子无处不在,唯独没有老虎?得到的答案是,欧洲历史上的确有过狮子,又称希腊狮,比如《荷马史诗》和亚里士多德的《体相学》中都有对狮子的描述,只不过在公元十世纪左右灭绝了,但老虎却从来没有存在过。据说古希腊军队东征时,打到亚洲才第一次见到老虎。至于个中原因,大致与欧洲的地理条件不适合老虎栖息有关,孤悬大西洋的英伦三岛自不待言。

尽管对英国人来说,老虎是稀有动物,但作家笔下的老虎却深入人心。十八世纪末英国浪漫主义诗人和前卫艺术家威廉.布莱克的诗作《老虎》(The Tyger),以细腻的笔触赞扬了老虎的形象,成为最被世人推崇的经典名篇之一。中国著名诗人郭沫若曾亲自翻译此诗,令老虎的威猛跃然纸上。诗中写道:“老虎!老虎!黑夜的森林中,燃烧着的煌煌的火光,是怎样的神手或天眼,造出了你这样的威武堂堂?”

布莱克之所以在百兽之中单选老虎,源于他创作此诗时正值法国大革命方兴未艾,对比英国当时的社会动荡不安,他极希望透过针砭时弊,为死气沉沉的现状带来改变,在他眼中,老虎无疑是最有力量的猛兽。在布莱克笔下,法国革命被塑造成一个具有钢铁身躯、勇猛无比、战无不胜的老虎形象,那老虎光彩夺目,炽烈的光将夜晚的森林照得灿烂辉煌,使诗歌具有一种铿锵之美。

无独有偶,英国作家佩内洛普.莱夫利也写了一本名字带老虎的名篇《月亮虎》(Moon Tiger),小说曾在一九八七年荣获英国最高文学奖布克奖,堪称是风靡英伦三十多年的现象级畅销书。但是书中所谓的月亮虎,并非真实的老虎,而是二战时期埃及一家酒店里的老式蚊香,点燃后会沿着螺旋的形状一寸寸慢慢落下灰烬,最后在中心处熄灭,只因男女主人公下榻酒店时曾燃烧蚊香,所以小说以此命名,象征着两人的爱情。虽说月亮虎与老虎无关,但书中以整个二十世纪为时间跨度,探讨了战争、生死、个人成长等诸多宏大命题,尤其是对两性关系和情感的细致刻画,月亮虎也成为“每个人心中都有一只爱情猛虎”的隐喻。

早在上世纪初,英国还有一本颇受儿童喜欢的漫画刊物《老虎提姆》周刊(Tiger Tim's Weekly),这本由英国著名出版商哈姆士.沃思出版的童书,成功推出了老虎提姆的漫画形象,它因经常做出一些无厘头的举动而令人捧腹大笑,在过去半个世纪里是孩子们锺爱的卡通明星。老虎提姆虽因停刊而绝版,但与后来英国作家米尔恩创作的著名卡通角色跳跳虎,在外形和性格等方面都有着极为相似的传承。

除了文学作品,哈佛大学历史学教授库利奇在《帝国的东方岁月》一书中,讲到一件与虎有关的实物,那就是维多利亚和阿尔伯特博物馆(V&A)里最引人注目的展品之一提普之虎(Tipu's Tiger),其背后隐藏着一段大英帝国罪恶的殖民史。

提普之虎是十八世纪晚期印度南部统治者提普苏丹制作的半自动机械装置,因他憎恨英国侵略者,于是设计了一只与真虎大小差不多的木头老虎正在撕咬一名欧洲士兵的外壳,当转动一侧的手柄时,内部的金属机关就会发出老虎的咆哮声和士兵的哀嚎声。在提普苏丹抵抗英军入侵不幸阵亡后,提普之虎也被英国人当作战利品运回伦敦。当初提普之虎在英国展出的目的,是鼎盛时期的大英帝国用来自我炫耀,以及刻意丑化东方人形象,不料如今却成为印度反抗英国殖民侵略的历史见证。

提普之虎也常常勾起人们对英国殖民者在印度血腥猎虎的痛苦记忆。在十九世纪,为彰显白人征服者的力量与英国贵族的王权,英国王公贵族和有钱人在印度掀起猎杀孟加拉虎的热潮,他们通常骑在大象背上手持火枪,一天捕杀数隻老虎并不稀奇。其中以英国王室尤甚,乔治五世和爱德华八世都是有名的猎虎人,前者曾在十一天内杀死了三十九只老虎。

上世纪六十年代温莎城堡曾展出一幅黑白照片,上面英女王伊丽莎白二世和丈夫菲腊亲王等人骄傲地站在一只死老虎面前,这是王室成员们在印度猎虎的收获。当时保护珍稀动物的呼声日益高涨,照片一经媒体曝光,立即引起舆论谴责。虽然菲腊亲王为自己开脱,指没有专程去印度猎虎,但王室传记作家罗伯特.哈德曼在《世界的女王》一书中毫不客气地写道:“印度人非常清楚菲腊亲王此行的目的,他就是为了猎杀老虎而来。”

颇有戏剧性的是,年轻时以猎虎为乐的英女王是在虎年出生,她和英国维珍集团老板布兰森、贝嫂维多利亚等人一样,今年都是本命年。