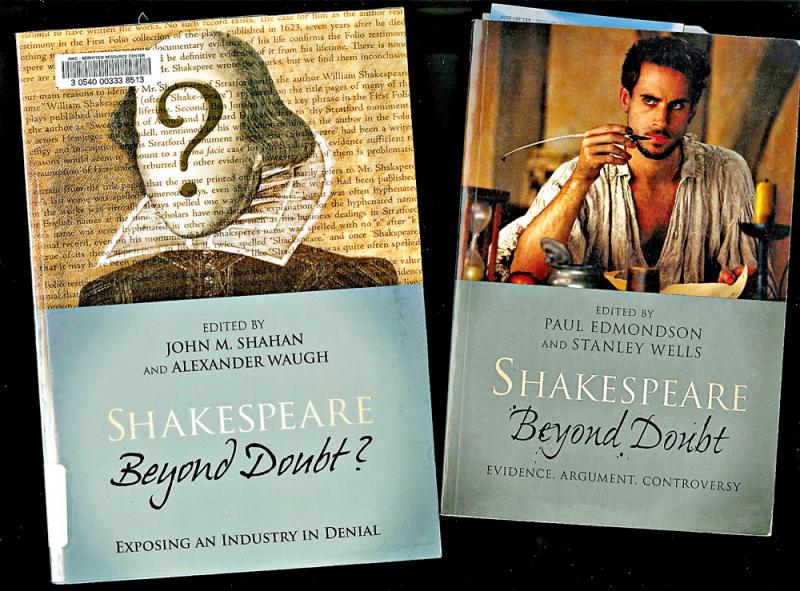

图:《莎翁无疑:证据、论证、争议》等著作从不同角度阐述莎士比亚的身份。\资料图片

多年前,在英国大文豪莎士比亚的故乡——埃文河畔的斯特拉特福,我终于见到了那尊地标式的小丑雕像,基座四面分别铭刻着他四部作品中对小丑的经典描述,其中《第十二夜》这样写道:“愚蠢就像阳光一样遍洒全球”。

小丑雕像之所以成为斯特拉特福的一个标志,源于小丑形象在莎翁的作品中频繁地出现,有些戏分颇为吃重,堪称莎剧的灵魂。实际上他们不全是愚蠢的存在,当中既有天生的笨蛋(Natural Fool),比如《温莎的风流妇人》中的低能儿小乡绅斯兰德;也有装傻之徒(Artificial Fool),比如《皆大欢喜》中的“试金石”,表面上喜欢插科打诨,却总是说出一些真知灼见;甚至还有警世预言家,比如《李尔王》中的“弄人”,早已看穿李尔的决定将是场灾难。

有人说,莎翁创造诸多小丑是为增加戏剧效果,便于观者对剧情的“跳入跳出”。好比在悲喜剧高潮过后,小丑的出现总会把观众从虚构世界转移到现实中来,从而更有效地传达戏剧的主题。但很多时候,小丑表现得却比常人更加聪明机智,他在向剧中人讲真话时,也在向观众讲真话。如同作家艾萨克.阿西莫夫在《莎士比亚指南》一书中提到,“(莎翁笔下)成功的傻瓜之秘诀在于——他根本不是傻瓜”,换言之,他们是躲在傻瓜面目下的智者。某种程度上,这与唐伯虎的“世人笑我太疯癫,我笑他人看不穿”有些异曲同工。

其实就连莎翁故居的布展,在力求原景重现之外,也处处透出莎式风格的巧妙设计。例如,除了窗台前特意摆放一张小书桌,意喻他创作时那“凡是过往,皆为序章”的敏锐洞察力,在礼品店内墙上挂着的一幅视力表,上面并非传统的英文字母E,而是莎翁《威尼斯商人》中的一段著名对白“爱情是盲目的,恋人们看不见他们自己所做的傻事”,当一排排英文字母越来越小,最终小到看不见,恰好印证了莎翁所指的“盲目”。

回顾莎翁一生,其留世作品甚多,包括三十七部戏剧,一卷十四行诗集,两首叙事长诗等,迄今仍影响着全世界。据说邱吉尔曾豪言,“我宁愿丢掉印度,也不肯失去莎士比亚”,此话真假暂且不论,却足见莎翁在英国人心目中的地位。对于这样的文学巨匠,已非普遍学术研究的能力所及,就像中国有研究《红楼梦》的红学,英国也有专注莎士比亚的莎学,有关莎翁的各类论文和传记难计其数,当中很多是不吝溢美之词、褒奖有加,但也不乏不同声音和另类看法,包括提出一些围绕莎翁的疑问和困惑。

当中争议最大的就是莎翁的真实身份,因迄今掌握的直接史料仍严重不足,曾有人开玩笑说,关于莎翁,除了他出生了、去了伦敦、写了剧本、然后死了,其他一概不知。按英国著名传记作家西德尼.李在《莎士比亚传》中所说,“莎士比亚的斯特拉特福身世,与他文学作品中显示出来的学识渊博和深谋远虑,形成了明显的反差”,那么他究竟是谁?莎剧作者是否另有其人?

马克.吐温、狄更斯等名家都是“疑莎派”,他们认为,莎翁身上有很多谜团,比如他出身于小镇市民家庭,是个未受过高等教育的乡下人,根本不可能写出涉及法律、医学、政治、宫廷生活、军事、航海、古代、外国生活等诸多元素的精彩作品,他遗留的手稿也少得可怜,而斯特拉特福的莎翁生平更鲜有提及他的创作等等。《万物简史》的作者英国作家比尔.布莱森在《莎士比亚简史》中罗列了可能的“代笔人”,包括大学者培根、剧作家马洛、十七代牛津伯爵德维尔,甚至女王伊丽莎白一世等人。有观点甚至认为,莎翁背后可能是一个匿名的宫廷写作集团。

有关争议持续了逾一个半世纪。二○一三年,莎翁诞生四百四十九周年之际,英国剑桥大学重磅推出一本论文集:《莎翁无疑:证据、论证、争议》,透过二十一位莎学专家的视角,系统阐述了莎翁的身份。结论是:一个一六一四年前在世,对剧团、剧场、演出了若指掌,写作风格独一无二的职业剧作家,同时符合这些特征的,除了斯特拉特福的莎士比亚,别无他人,因此他是莎剧的作者也毋庸置疑。

若换个角度来看,这些争议已无关紧要,因为曾经深刻影响欧美文学的莎翁作品,早已超越时代、地域和民族限制,在全世界范围内世代相传,经久不衰,成为全人类的宝贵精神遗产。用中国外文研究学者姜红的话说,莎翁如今已成为类似于语言一样的文化符号。他的个人身份已不重要,流芳百世的是他有关人性的思考,以及莎剧中那些有血有肉的人,他们是跨越时代,保持永恒的。这也是我们在二十一世纪仍阅读莎士比亚的重要原因。

不过,莎翁注定是非不断,特别是随着近年种族平等运动的兴起,其作品又卷入涉及“白人至上、种族和阶级歧视”等表述的风波,孰是孰非各执一词。对此应如何看待?或许最好的办法就像莎翁的友人约翰.赫明斯说的那样:“读他的作品吧,一遍一遍地读。”