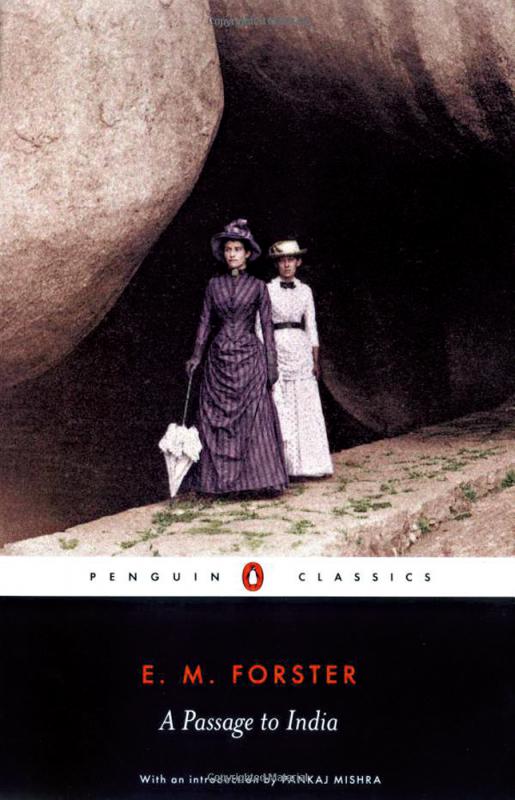

图:英国作家E.M.福斯特的《印度之旅》(A Passage to India),是英国殖民文学三大经典之一的小说。\资料图片

英国首相由印度裔苏纳克担任后,新德里电视台打出“印度之子于帝国崛起,历史在英国兜了一整圈”的新闻标题,将印度人的复杂心理表露无遗,当中是爱,是恨,抑或兼而有之?

要得到答案并不难,不妨翻看一下英国作家E.M.福斯特的《印度之旅》(A Passage to India),这部作为英国殖民文学三大经典之一的小说,通过英国殖民阶层与印度当地人卷入的一桩离奇官司以及他们深刻而矛盾的互动,将两者之间微妙的关系描写得入木三分。小说开头就借人物对话提出疑问:英国人和印度人能不能成为朋友?故事也由此展开。

在上世纪初,两位英国人莫尔太太和奎斯蒂德小姐结伴前往殖民地印度,与一般走马观花式的旅行不同,她们想要深入当地,见识一个“真正的印度”。为此两人结识了印度医生阿齐兹,并在他的邀请下与当地校长菲尔丁等人一同参观城外的洞窟。游览过程中,阴差阳错地只剩下奎斯蒂德小姐和阿齐兹独处,在黑暗的山洞中,奎斯蒂德小姐产生幻觉,以为阿齐兹要非礼她,便仓皇逃离并对他提出指控,阿齐兹被捕了。在法庭上,奎斯蒂德小姐意识到自己犯错,撤销了起诉,阿齐兹得以无罪释放。但经过这场审判,奎斯蒂德小姐意兴阑珊返回了英国,阿齐兹则断绝了与英国人的来往,搬去偏远土邦,最后尽管一切误会都已澄清,英国人和印度人还是无法成为朋友。

但小说要讲的并非这么简单,围绕故事出现的一系列种族、人性、东西方文明对撞等话题才是重点,过程中印度人对英国人那种既爱又恨、错综复杂的情结见诸笔端。一方面,大英帝国殖民者高高在上、傲慢无知与印度人唯唯诺诺、敢怒不敢言的形象被描写得活灵活现。比如,山洞中奎斯蒂德小姐出现遭非礼的幻觉,便理所当然地认为阿齐兹是嫌犯;在审判时,为了证明阿齐兹有罪,英方律师断言“肤色较黑的种族总是在肉体上被肤色较白的种族所吸引,而不是相反”;而作为英印混血儿的哈里斯,对自己体内的两种血液感到十分困惑,每当有英国人和印度人同时在场时,他就会变得手足无措,因为他不知道自己属于英国人还是印度人。可当他越想要“成为自己”,就带来越激烈的痛苦与挣扎。

另一方面,印度人潜意识里对殖民者的那股暧昧也跃然纸上。比如,在阿齐兹与英国人决裂之前,他有着强烈的自卑心和民族羞愧感,常常不自觉地用殖民者的标准来评价自己和自己的国家,他对自己的同胞也抱有偏见,这一点通过他与同事拉尔医生不太和睦的关系可见一斑。这种态度也体现在那些为殖民者服务的印度人身上,他们常自视比同胞高人一等。还有印度校长菲尔丁,他在与阿齐兹最后一次谈话时,不加掩饰地说出自己的看法:印度离开英国的统治会一蹶不振。

多么自相矛盾又令人困惑!小说中阿齐兹等人的心路历程,恰是印度人如何看待英国殖民者的真实写照,用文学评论家的话说,即使放在今天依然适用。正如世界上没有无缘无故的恨,也没有无缘无故的爱,在马克思看来,造成印度人认知上的混乱,殖民主义是罪魁祸首。

他在《不列颠在印度的统治》中写道:不列颠人给印度带来的灾难,与印度过去的一切灾难比较起来,在程度上不知要深重多少倍。与内战、外侮、政变、被征服、闹饑荒等接连不断的灾难相比,都不及英国所带来的毁灭性,其破坏了印度社会的整个结构,例如不列颠侵略者打碎了印度的手织机,将农业和手工业的结合彻底摧毁。而印度最终沦为英国廉价的原料产地与商品倾销地。更加悲惨的是,印度失掉了旧世界而没有获得一个新世界。可以说,英国殖民者的残酷镇压,包括在阿姆利则犯下的大屠杀,以及印度人民可歌可泣的反抗和起义,都成为印度人心中仇恨的来源。

与此同时,长期的文化渗透和经济利诱,又为殖民者披上迷人的伪装。如同英国历史学家约翰.达尔文在《帖木儿之后:一四○五年以来的全球帝国史》中所说,看看印度那些崇尚英国文化的精英和效忠于东印度公司的僱佣兵,很难不让人相信他们在思想上已被同化。就连英国带来的铁路运输、商品制造等现代化成果,也被视为对印度的巨大贡献,实际上,从十八世纪英国工业革命至一九四七年印度独立,英国经济获利远远超过给印度的恩惠,况且英国所做这些无非是为巩固在印度的统治。

英国左翼色彩的《卫报》曾说,从印度民众要索回英国王冠上的“光之山”(Kohinoor)钻石,到印度在经济总量上超越英国跃升世界第五大经济体时的欢欣雀跃,可见英印之间历史纽带紧密,内心却如此疏离。也因应了CNN的那句话,“印度人如何看待苏纳克上位?就像英印关系一样复杂。”

在《印度之旅》的结尾处,两位骑手无法并肩而行,那些神庙、水池、监狱、宫殿、鸟儿等以上百种嗓音齐声说,“不,还不是时候”,头顶的天空则应和道,“不,并不在这里”。无异于一种巧妙的隐喻。