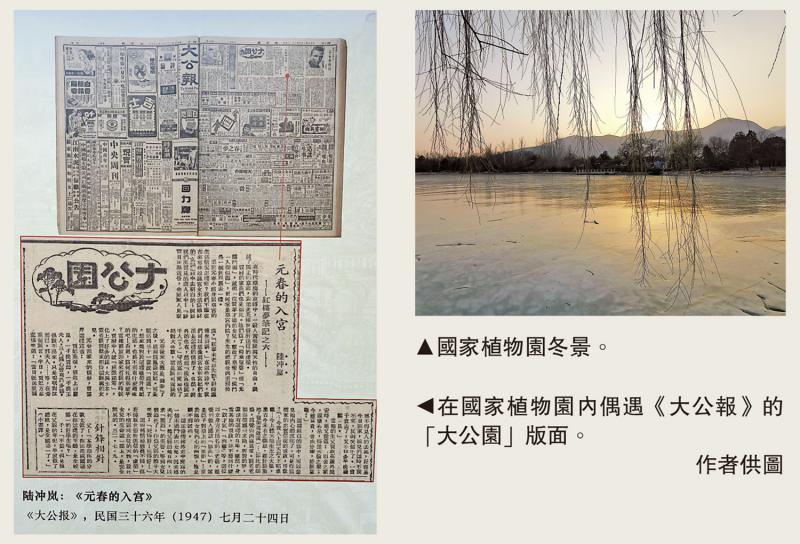

左图:在国家植物园内偶遇《大公报》的“大公园”版面。/作者供图;右图:国家植物园冬景。

春节期间,逛国家植物园。冬天的北京是清瘦的。六百公顷的偌大植物园,花草一减丰盈,都在冬眠,颜色素淡身形清削,像一幅水墨丹青。

说是游逛,其实大冷天做什么都没法悠閒。穿得厚重,走快了累,走慢了冷。但可静静感受植物的平和。慢慢地生,悠悠地长,缓缓地睡,把控生命的节奏,不徐不疾。

不料在植物园里,却发现了花草以外的惊喜——

北园有一个曹雪芹纪念馆,是一处老树掩映、幽静古朴的四合院。当年就在这个正白旗宅院内,曹雪芹完成了《红楼梦》的创作。《红楼梦》成于一七五三年,迄今整整二百七十年。为此,植物园内布置了一组展览《梦见的岁月》,有七十六块展板,沿植物园中轴路铺设,分别展示清代、民国、当代不同时期各界人士对《红楼梦》的评鉴和衍生创作,包括批语、绘画、评论文章等。

一边走一边随意浏览,突然一幅展板吸引了我:两面旧报纸的影印图片,版面上的刊头和题花格外醒目—“大公园”。虽然是美术字,并且是从右往左排,还是一眼就认出来了,惊喜得叫出了声,哈!好像巧遇老朋友。伏下身仔细观阅—

这是一份一九四七年(民国三十六年)七月二十四日的《大公报》,三分之二版面广告,上方三分之一是栏目内容,竖排的文字间,嵌着“大公园”刊头和题花,刊头是圆体字,题花是小桥村树和炊烟房子,远山的线条恰好形成一个椭圆—“大公园”果真有了公园的样子。“园”内共三篇文章,一篇写《世界低音歌王—平克劳斯贝》,一篇是《元春的入宫—红楼梦笔记之六》,还有一篇是章回小说连载《县太爷》。

作为“大公园”栏目作者,又惭愧又骄傲地恍然大叹:“百年老店”的《大公报》,副刊“大公园”和“小公园”也都是“老字号”!

让人引以为傲的是,“大公园”“小公园”从编辑到作者,无数名家在此耕耘,成为一个时代文人风云际会的平台,胡适、梁实秋、丰子恺、林语堂、曹禺、冰心、茅盾、巴金、老舍、林徽因……众多中国文学现代史上的巨匠,都曾是《大公报》副刊的作者。何心冷、徐凌霄、曹世瑛、吴砚农、陈纪滢、冯叔鸾、沈从文、萧干等曾在不同时期担任过副刊编辑。

何心冷主持副刊时,化名“园丁”配发《我们的公园》一文:“我们的公园,没有杰阁崇楼,只有几间茅屋;没有嶙峋怪石,只有几块破砖;没有飞瀑流泉,只有一湾活水;没有珍禽异兽,只有在天空里飞翔着的鸟儿。……我们的公园,本来是为精神上得到安慰的人们而设的,‘门虽设而常开’,爱什么时候进来都行,只要能使大家安安静静地领略一些自然的趣味,不求其他。有花随你玩赏;有鸟伴你歌唱;有高高的天空,任你长啸;有密密的浓荫,任你狂哭。我们相信在这一块小小的地方,也许会发生出不少的趣味。”大小公园的主旨,可谓尽在其中矣。自上世纪初创刊,《大公报》始终都将文学副刊看作报纸不可或缺的重要部分。即使在抗战最艰苦时期,很多专刊停刊的情况下,大公副刊依然坚持出刊。

大公副刊的鲜明特点是推荐新人新作,发掘无名后进。这在一个商业社会里实属难能可贵。胡政之当总经理时曾鼓励萧乾“我们不靠副刊卖报,你也不必学许多势利编辑,专在名流上着眼,你多留意新的没人理睬的,只要从长远上,我们能对中国文化有一点点推动力,那就够了。”萧乾对文学青年始终格外呵护,以“文学保姆”自称,并感到“莫大的快乐”,他认为“文章的水准不能以‘流’来估定,我们对于每篇文章最初的要求是它的创造性。”“报刊编者赢得人心,要靠品质、胆识,最忌有捧角之嫌。”他用过鲁迅、巴金等人的稿子,但并没把这些放在神龛里供奉,对于无名作者来稿必看。“大公园”培养的文学青年,许多成了现代文学史上的名家,如何其芳、严文井、萧红、靳以、常风等。“大公园”“小公园”给予小苗营养,长成了大树。

上述写红楼的作者陆冲岚,生于一九一五年,浙江海宁人,在温州教过书,后到上海工作,为上海诗词学会会员。陆在文坛上不算大家,在《大公报》发表文章时也才三十出头,是一个文学青年。时至今日,还常有作者记述自己如何踏入“大公园”,有的从当《大公报》的读者偶然兴起,投稿二十几年,从退休写到八十多岁,至今不捨。有的一介中学老师,在图书馆发现了《大公报》,便试着投稿,其在“《大公报》未必是发稿最多的,但一定是最开放的。”

有评论说“《大公报》的副刊内容丰富,既广又专,起到了传播知识和教化受众的作用。”孙犁回忆,他一九三五年失业家居,想订份报纸。父亲为了省钱要他订一份小报,他坚持订《大公报》,他认为“这是一份严肃的报纸,是一些有学问的、有事业心的、有责任感的人编辑的报纸。”

如今,“大公园”“小公园”如一块块花坛,清丽爽目。其中既有作者的精心培植,也有编辑园丁的悉心照拂。

在国家植物园“大公园”偶遇《大公报》“大公园”,当真是奇妙的缘分。