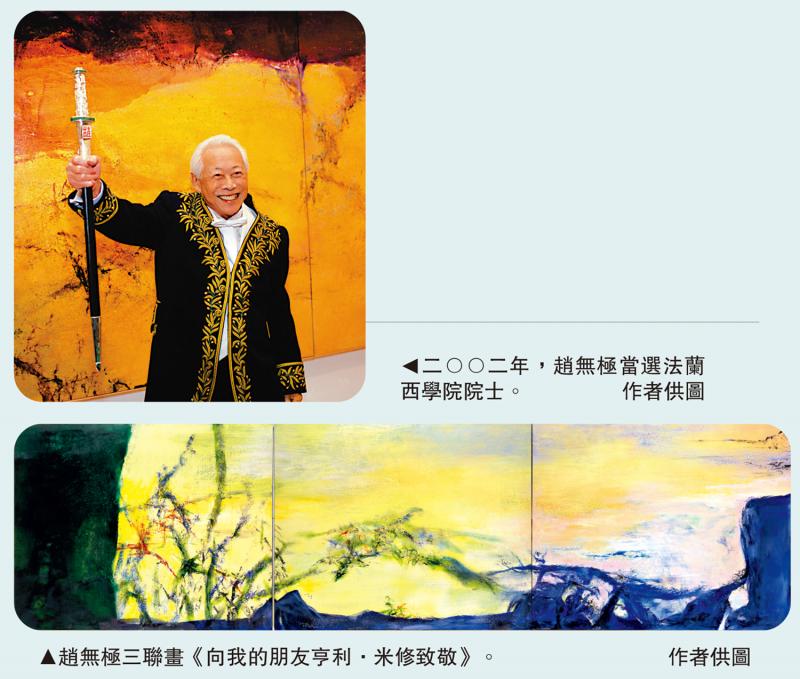

上图:二○○二年,赵无极当选法兰西学院院士。下图:赵无极三联画《向我的朋友亨利.米修致敬》。\作者供图

二○二四年二月二十日,杭州中国美术学院美术馆展出五个月的“大道无极──赵无极百年回顾特展”闭幕,馆长余旭鸿为观众做了最后一次导览,不少观众远道而来,只为最后再看看这个迄今亚洲规模最大、规格最高的赵无极作品展。

十一年前赵无极逝世时,我曾在新闻稿中写道:“一生在想像世界里驰骋,此番驾鹤西归,仿佛是他在虚空世界里的又一次旅行。只是这一次,他不再归来。”二○二三年,在多方的通力协作下,赵无极二十年前想回母校办大型回顾展的夙愿终于实现,这位享誉世界的艺术大师魂兮归来!

此次展览由中国文化和旅游部、中国文联和浙江省政府主办,中国美院和赵无极基金会联合策划,得到法国驻华使馆、中国驻法使馆、中国驻瑞士使馆的特别支持。展览共分六大板块:两个传统、融会共生、如镜他山、无限生机、如诗如画和成为无极,多角度系统梳理了赵无极在不同时期的艺术探索。

赵无极一九三五年考入杭州艺专(中国美术学院前身),师从现代艺术大师林风眠、吴大羽等名师。一九四八年二月,赵无极启程赴法国留学,他在杭州艺专的师兄吴冠中、朱德群也先后来到巴黎,这三位林风眠门下的高材生,被后人并称为“留法三剑客”,成为中国美术史上的一段佳话。

二十世纪五十年代,赵无极的足迹遍及意大利、西班牙、英国、美国。旅行的经历开阔了他的视野,他的画幅也越来越大。

气势磅礴、大家风范,这是媒体和艺评人形容赵无极画作时常用的词汇。他以更高的文化见识从远距离把握中国唐宋以来的艺术传统,他曾说:“我画油画时用笔的方式得益于中国的毛笔字,而且我在画中力求自由的空间关系,我的视点是像国画中那样移动的多视点。我希望在画中表现虚空、宁静与和谐的气氛,表现一种气韵……”

中国美术学院院长高世名说:“赵无极先生的艺术以中华文明之传统、开现代绘画之生面,在世界艺术史上创造出独树一帜的东方气象。他的作品‘不中不西、既中既西、非古非今、亦古亦今’,是东西方文明互鉴在现代美术领域的最高成就,在世界艺坛绽放出中华现代文明的绚烂花朵。”

本次展览展出的三联画《向我的朋友亨利.米修致敬》是赵无极一九九九年至二○○○年的巨幅作品。中国美术学院美术馆馆长、本次展览策展人余旭鸿介绍,当时正值赵无极的好友米修诞辰一百周年。米修是法国著名诗人,热爱中国文化,赵无极借米修向中国文化传统致敬。赵无极当时写下了这样一段颇具洞见的话:“中华文明博大精深,为人们提供了宽广的道路以及各种创作的契机。如今把握这些契机的时候到了,巨变已不可逆转。”

二○○二年十二月,赵无极当选法兰西艺术院终身院士,成为继朱德群之后第二位当选的华裔画家。法兰西学院第一位华裔院士程抱一在评价赵无极的艺术创作时说:“他开始了激动人心的长期探索,并吸取了西方艺术的伟大之处。与此同时,他也发现了东方文化之精彩。”

今年是中法建交六十周年,此次展览也是中法文化交流项目之一,正如法国驻华大使白玉堂所说:“赵无极先生本身就是法中友谊的化身和典范,也是中西文化交融对话的典范。”

自称是“中法画家”的赵无极说:我是受中国的影响,对国外的东西也看得很多。因此,我对油画有一些自己的见解。中国文化很丰富,当然对我帮助很大。他们说从我的画上可以看出中国文化的韵味……我的画西方的味道也有,东方的风格也有,这是自然的融合,硬做做不出来,不能勉强。

中国文联副主席、浙江省文联主席许江在开幕式上致辞时表示,今天我们有机会再次面对他的绘画,既有追怀,更有一份深切的领悟。突破所谓“抽象”的标签,我们看到的是一种真正的山水精神。这是一种站在世界艺术之上的创造性的融会,这是一份卓立于东西格局之上的浩然大道。

一九八五年,浙江美院(中国美术学院前身)邀请赵无极回国讲学,办了一个为期一个月的讲习班,二十七位青年教师幸运地成为讲习班的学员。二○二三年,十几位当年讲习班的老学员来到论坛现场,共同回忆起当年赵无极的教诲以及那次经历对他们后来艺术观念和创作道路的深刻影响。

广州美术学院教授、中国油画学会理事鸥洋说:“参加赵无极八五讲习班,对我后半生的影响太大了。”她至今记得赵无极为如何寻找个人风格开的“药方”:从中国优秀传统中找一位最喜欢的画家,把你学到的西方的好的东西拿过来,再加上自己的个性,就能够形成自己的风格。按照这个配方,她将中国大写意的传统与西方印象派的光和色结合,再加上自己不太拘束的个性,形成了“意象油画”的独特风格,受到理论界的好评。

天津美术学院教授、油画家孙建平也来到现场,他当年在讲习班结束后将自己的课堂笔记整理成册,并结集成《赵无极中国讲学笔录》一书送给老师,令赵无极十分感动。该书将赵无极的艺术理念广为传播,在画界学子中产生深远影响。

赵无极之子赵嘉陵也出现在座谈会现场,老学员们惊呼“太像了”“声音更像”。赵嘉陵在会上表示,看了展览之后非常感动,感谢中国美院办了这么精彩的展览,希望这个展览将来在艺坛上可以产生很大的影响。

家人回忆,赵无极晚年心心念念想回到杭州,想回母校办展。余旭鸿馆长说,此番展览成功举办,也是完成了赵无极二十年前的一个夙愿。