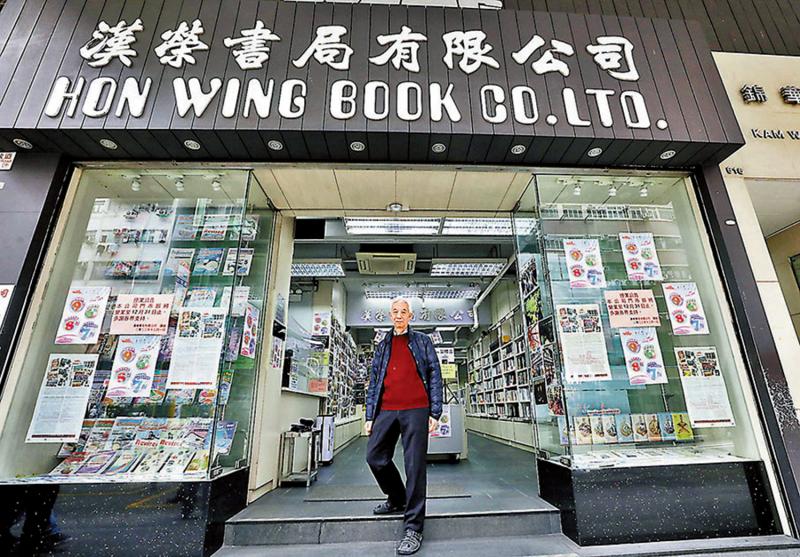

图:汉荣书局于二○二二年底结业。

日前,接到石先生电话,“我来北京了!参加国家版本馆的活动。”一见面,石先生十分高兴地告诉我:国家版本馆聘他为荣誉馆员!证书编号是○○○一号,石先生是第一位境/海外荣誉馆员。

我与石汉基先生认识二十多年了。从他父亲石景宜博士开始,全家一直从事文化出版公益事业。石景宜一九六○年代初来到香港,夫妇二人推着木头车叫卖二手书。每逢暑假,石汉基兄弟每天都要到街上给父母当帮手卖书,从早八点一直忙到晚上十点。就这样风里雨里一蚊一毫终于攒下资金买店舖开书店,并扩展到出版业。改革开放初期,石景宜回到内地,发现内地的院校及图书馆非常渴求各类型的图书。石景宜毅然决定自费资助,向大学图书馆、公共图书馆和科研机构捐赠图书,几十年间累计向数百家机构赠书超过七百五十万册。所用资金,都是他们一本书一本书卖出积攒下来的。

与此同时,石先生一家还致力海峡两岸文化交流。从上世纪八十年代起,尝试以书画作品为突破口,推动海峡两岸“融冰”。他们在向内地赠送图书时,常获得受赠机构以书画名家作品作为回礼,因而收集到多幅名作,从中精选两百多幅,又购买一百多幅台湾名家作品,于一九八八年在台公开展出,一时轰动海峡两岸文化界,其后便有大陆的启功和台湾的臺静农师兄弟相认等佳话。一九九○年代初,石家首次向台湾历史博物馆捐赠大陆出版图书并作公开展览,随后陆续向台大学、博物馆等机构捐赠大陆版图书数十万册。石景宜也因毕生致力于中华文化推广及海峡两岸文化交流,以书报国、以画结缘,享有“文化书使”和“开启两岸文化交流第一人”的美誉。

一九九○年代末,石景宜收藏的两岸名家书画已有六千馀幅。当时曾有商人表示出价过亿元收购,石景宜认为这些作品涵盖上世纪七十至九十年代的两岸名家,担心出售后商家会分批转卖,将来难以收集到相类数量和珍贵度的作品。“独乐乐,不如众乐乐”,最终决定将书画悉数无偿赠予家乡佛山市,共同筹建“文化艺术馆”,免费对公众开放,其后陆续赠送,已逾万幅。

在香港,石先生一家致力于向青少年介绍国家发展成就、传播中华优秀传统文化,他们自费印制有关中国的民族、国防、外交、政治制度、经济、教育、科技、文化及传统建筑等方面内容的读本,赠送全港大中学图书馆。并举办“阅读大赛”鼓励学生阅读,得到了国家有关方面以及季羨林、饶宗颐等学界泰斗和香港各大院校的支持。

石家每五年一届在大陆和台湾举办华夏杯书画比赛,参赛者来自大陆及港澳台乃至欧亚美各洲。每两年举办一届“中华翰墨情”两岸及港澳中小学生书法比赛,以中华文化凝聚人心、温润人心、联通人心。他们家在油麻地的书店,也主要是中小学生的课外教材,大多是有关中华文化的。

为褒扬石景宜先生为海峡两岸文化交流所作贡献,北京大学于建校百年之际特别向其颁发“名誉博士”学位,老人家一直以这个北大头衔为傲。他曾说“我虽然不幸生长于国家遭受侵略的年代,却有幸地活在国家积极推行改革、摆脱百年屈辱的特殊年代,让我有机会为祖国崛起的伟大征程贡献一己之绵力!”石景宜留下家训:“我有一些钱留下,但不会分给你们,因为我还有许多事情未办好,我们只属小康之家,我的一生都在计算如何使用有限的资金,去产生最大的社会效应,最终选择了透过图书去传播知识。我去世后,希望你们能充分运用这些资金去帮助那些寻求知识的人。”

至今,石汉基先生一家在香港仍住在颇为拥挤的房子里,出入乘巴士港铁。他很知足,“父亲初到港时,摆书摊、做小贩,我们很多时候用两蚊钱买鱼蛋粉当午晚餐。现在有自己的房子,两餐无忧,比以前好了很多。房子再大,也不过睡一张床而已。”“于先父及我们全家而言,钱财皆为身外之物,能够以文会友,以文聚心,为祖国统一大业略尽绵力,已心满意足。”

二○二二年底,石先生给我发资讯告知,坚守五十二年的书局不得不结业了。五十多年来,全家人胼手胝足、无间断地拚搏,个中辛劳难以为外人道!“无奈因疫情和经营环境恶化,且已年届六七十,无力支撑,书店停止运作。”但“促进两岸文化交流和推广中华艺术的情怀不变。”

是次来京,石先生专程向国家版本馆捐赠家藏《贝叶经》一百五十二箱一千四百件、《故宫文物月刊》《金石大字典》等港台出版物一千二百三十八册。他说:父亲这一辈子的收藏捐给国家,能够得到最好的保护,也能发挥更大的作用,是最好归宿。

闺密听了石先生一家的故事,讬我带去问候,说“这是一个陌生人的敬意”。