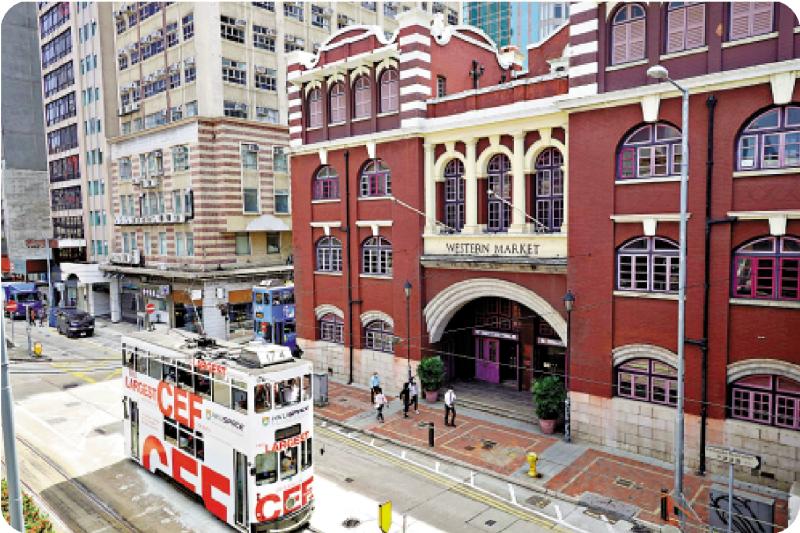

图:上环西港城。

与老家拥有两千多年历史积澱的古城相比,香港虽算不上古韵深厚,但古味犹存。

若从市貌上目之所见,以及街巷店舖名称上,年代感、中西文化的杂糅感、典雅与市井的混搭感,各有其妙,趣味横生。

清代时,有百姓从广东迁来香港,见一片长满芒草的荒芜海角,聚居下来建立村庄命名“芒角”。随着发展,小村落变成繁华街区,“芒”演绎成“旺”,成为人口密集、人丁兴旺的一角──“旺角”。港岛湾仔至中环是历史上香港政商机构集中区域,街道多以西人人名命名,如轩尼诗道、庄士敦道、卢押道、毕打街、德辅道、砵典乍街、威灵顿街,等等,所用名俱为当时政商名流……上环一带因较多华人聚居,街道名充满中华文化元素:桂香街、梅芳街、紫薇街、甘雨街、苏杭街……一座国际化中国都市的气质腔调就在眼前嘴边。

这种mix的古味带来的观感是跳跃式的。

几百米高的现代玻璃幕墙高楼、传统的中式唐楼、尖顶穹庐窄窗廊柱的西式建筑,交织错落。独特的历史经历和文化浸染,使得这座城市像一座立体的年轮,沿着平面一圈一圈延展、沿着立面一层一层叠起,狭小的空间呈现着多维度的岁月。湾仔有蓝屋黄屋橙屋中式老唐楼,坚道的哥德式教堂、尖沙咀的古典复兴式钟楼西风十足;建于上世纪初的中环旧最高法院(原立法会大楼)十七米的高大圆柱环绕四周形成廊柱、中部皇冠状拱顶仿古罗马希腊风格,四面坡顶以中式瓦片铺砌,又体现了香港作为中国城市的地域特点。至于新界的围村、祠堂,依然保留着老岭南特色;旧大埔墟火车站(现香港铁路博物馆)灰墙飞簷,妥妥中式古风。无论中西,俱为典雅。

有学者形容香港,建筑风格“东方+西方”,环境形态“海洋+陆地”,文化脉络“中华传统+现代+英式体系”,景观层次“国际式+地域式”。有人说她离时尚很近,离历史很远。可是走在这样的楼宇街巷之间,你的思绪会不自觉地穿越。新与旧、中与西、时尚与传统……蒙太奇式穿插闪回,这或许也是香港让人着迷的地方。

驻足上环街边,对面“店屋”骑楼下舖上居,廊柱上写着“××大押”,建筑风格和店名的年代感呼之欲出。站在港澳码头天桥上,可观赏西港城老建筑。大楼建于一九○六年,采用英国爱德华时代建筑风格,红砖外立面、花岗岩地基,圆拱形门窗。这座四层大楼最早是港英海事处总部,后来变成上环街市。现在有工艺品商铺、食肆酒楼,还有不少卖花布的小舖。高高的彩色玻璃窗、厚厚的彩砖……人与景仿佛置身老电影。位于荔枝角的饶宗颐文化馆也是一组百年老建筑,前身曾为华工屯舍、监狱、医院……经保育活化成为园林式文化馆,红砖古屋渐次排开,灰瓦白墙依坡错落,繁花叠翠。与好友喝茶聊天,赏花观画,有古韵、有雅趣。

古味中少不了故事背景。

中环结志街曾是志士杨衢云创办辅仁文社所在地,杨于一八九五年加入孙中山创立的兴中会,该社为志士提供聚会议事场地。一九○○年,杨在结志街五十二号二楼寓所教授英文从事革命活动,次年被清廷的刺客枪杀。经保育活化后的“大馆”(“大差馆”之意),是一座有着上百年历史的建筑群,由前香港中区警署、中央裁判司署(法庭)、域多利监狱组成。胡志明因参与革命活动被法国政府通缉,一九三一年在香港被捕,关押于此直到一九三三年。他在狱中用中文写下一首诗“身体在狱中,精神在狱外。欲成大事业,精神更要大”。一九四二年,时任星岛日报副刊部编辑的诗人戴望舒,因从事反日宣传被占领香港的日军逮捕,在此羁押三个月,后写下“狱中题壁”、“我用残损的手掌”等诗。

香港还有一些古蹟。东龙洲的石刻壁画是香港现存面积最大的石刻,约六平方米,估计是新石器时代的壁刻。清嘉庆年间的《新安县志》记述:“石壁画龙,在佛堂门,有龙形刻于石侧。”历经几千年风雨,花纹仍然清晰分明,龙形可辨。蒲台岛海边有一幅石壁图腾“摩崖石刻”,于一九六○年代发现,据考证已有三千多年历史,至今可清晰辨出左边动物和鱼的形状,右边是一组螺旋纹。摩崖石刻与东龙洲石刻均属香港法定古蹟。背后的故事已无可考,只知它来自我们的先民。

如今,坐在中环的陆羽茶室、坐在“大馆”的咖啡吧中,在繁花间的饶宗颐文化馆拾级而上,在港九两岸百年老楼间穿行,淡淡的咖啡香、浓浓的榕树荫,那些沧桑历史不经意地在唇齿间掠过、在脚下走过。海风吹拂了五千年,也吹过了无数的故事。