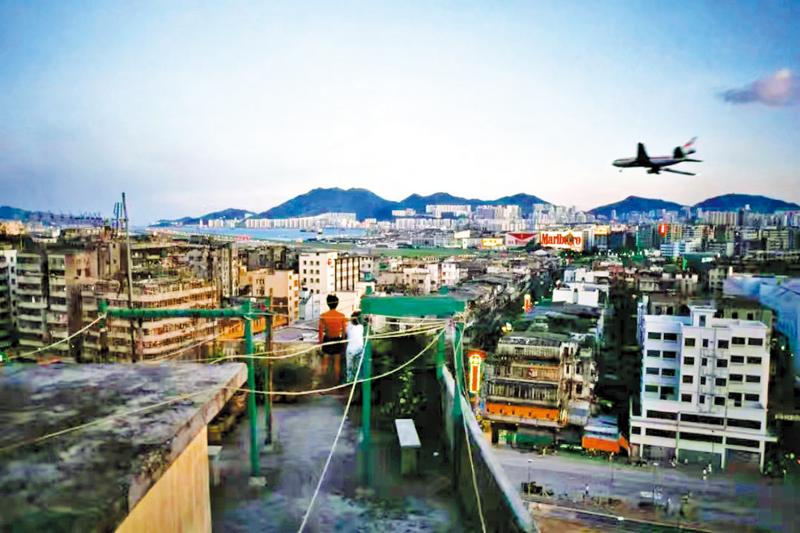

图:九龙城寨与启德机场近在咫尺。\作者供图

二十世纪初,陆续又有百姓入驻城寨。一九三○年代政府限令城寨居民迁出,未果。一九四○年政府强行夷平民房,只剩前九龙巡检司衙署和龙津义学等建筑。一九四二年日军拆毁城墙,利用石块扩建启德机场。战后大批移民涌入,此时,城寨已缩为零点零二六平方公里。一九四八年初政府入城清拆,曾引发中英外交风波。一九六○年代,城寨人口激增,建起大量楼厦。

至一九九○年代清拆前,在仅仅两个半足球场的地方,挤着三百五十栋楼宇,样子高度都差不多,均在十至十四层。几乎所有的楼厦都挤在一起。从空中看,楼群呈回字形,中间有一块凹进去,像一只中间掏空的面包。据统计:楼宇约八千三百栋,住了三万三千多人,有二三十条街巷。人均居住面积为零点五平方米,即每平米至少住两个人,人口密度堪称世界之最。

城寨在法律上仍然属于中国政府管辖区域,但地理位置又孤悬于英治下的香港。特殊区位加上时局变迁,政府管理实难达至。在二战后至清拆前将近五十年时间里,城寨成了“三不管”“飞地”。楼房随意建,楼宇间的通道由居民自行画上路标。街巷狭窄曲折,像是一座巨型立体迷宫,外来人到这里很容易迷失方向。

这里容纳了大量三无事物:无法律,无集中供水供电(只有部分单位有合法水电供应),无常驻警署警员(只维持有限度的警务定期巡逻),无运行牌照的食品作坊,无照医生,无合法身份的移民等等。倒是有邮差穿梭于迷宫内。百分之九十八的区域二十四小时无阳光,街巷昏暗,正午也要开灯。居民通常的电力来源是偷接路灯电缆,停电成了家常便饭。城寨中内有一个公共水龙头,人们每天排队接水,私建的八条自来水管被帮派控制,寨民要交买水钱。一年三百六十五天处处滴水,地面潮湿。人在通道行走不免会碰到乱七八糟的电线和水管。

城寨外围密布八十八间牙医诊所和七十六间西医诊所,招牌如幡,也是一景。鸦片烟档、妓院和牙医诊所是城寨中最多的三样东西。诊费比外面便宜至少三分之一,一些香港市民也来这里看牙。《九龙城寨之围城》导演郑保瑞回忆:“家里人曾带我姐姐去补牙,结果一到那地方就回来了,她觉得那个地方实在太可怕了。”

混乱与秩序自己寻找着平衡。城寨自有一套社会治理规矩。秩序来自街坊会(如“街坊福利事业促进委员会”)、宗亲和居民自发组织的治安队等。人们平日过着自己的生活,相安无事。几十年间,拥挤的楼群中从未发生过大规模的火灾或者疫情。由于大家彼此认识,也没有打家劫舍的事情发生。城寨内有老人院、学校,导演杜琪峯即生长于此。城寨中的鱼蛋工厂至少有六十家,据说曾供应全港八成以上餐厅。

有一位名叫林保贤的建筑师,一九九○年代多次来到城寨,拍下大量照片。他回忆:进入城寨,尽管外面阳光猛烈,里面却暗无天日,昏暗潮湿破落,甚至有水滴下。“城堡面包”中间那块凹下去的地方,是位于城寨中心的老人院,前身是一八四七年建成的九龙巡检司衙署,后一直由教会租用,是唯一未建高楼的地方。摄影师吉拉德来到城寨,发现这里的居民相当友善。

楼宇上有天台,这里有蓝天阳光和新鲜空气,有盆栽的植物,大人在此休息,孩子们写作业嬉戏。站在天台,可见启德机场的飞机经过。城寨距机场最近距离只有五十米,被戏称“拿根竹竿就能把飞机打下来”,飞机上的乘客可以清晰地看到城寨居民晾晒的衣服颜色。

至于寨民,大多数有自己的不得已。这里是他们在香港的栖身之地,有最便宜的饮食、最便宜的消费,给了他们“最廉价”的快乐。他们也用自己的劳动,打拼着自己的希望,并在底层的生活中,尽可能保持着为人的尊严和底线。城寨就像是一株长在夹缝里的扭曲植物,这种“扭曲”是为了生存。

一九八四年中英联合声明签订,中国政府要求英方在移交主权前必须办妥的几件大事之一,就是整治九龙城寨。一九九三年,九龙城寨开始清拆。历时一年,终将城寨夷为平地。今天,城寨拆除已过几十年,它在人们的传说中被异化成“城市的颓废浪漫之美”,亦描画成“人间炼狱”或者乌托邦。

二○一五年十月的一个午后,以及二○一八年七月的一个雨天,我两次来到九龙城寨。眼前,是一座精致的江南园林,太湖奇石月亮山门曲桥回廊,亦留有一些城寨旧物。街上的喧嚣被隔绝远处,此地安静优美。保留的古蹟和文字、图片,告诉着人们城寨神奇的过去。济贫院(Almshouse)旧址大门两边有一副楹联──

“西母不能臣 域外龙儿幽恨敢随孤梦去

离人应已老 村中燕子多情还觅故城来”。

俱往矣!