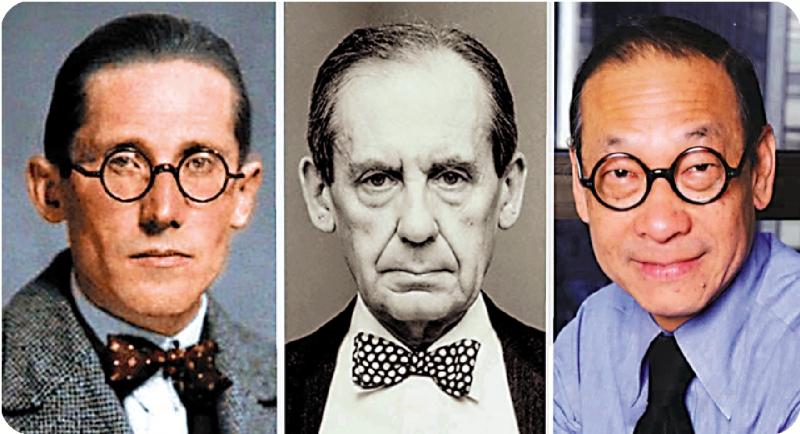

图:柯布西耶(左)、葛罗培斯(中)和贝聿铭。

罗马城不是一天建成的,建筑大师也非一日炼成的。正如贝聿铭所说:“建筑师可说是一种老人的职业,因为你必须在工作了许多年之后,才会被人认可,才有机会让你做自己想做的事。”在贝聿铭走向建筑大师的道路上,除了许多年的勤奋工作之外,还要感谢领他入门、为他指路、引路的三位导师。

俗语说:名师出高徒。把这句话放在贝聿铭的“大师前传”中是再合适不过了。他的三位导师是爱默生(W. Emerson)、柯布西耶(Le Corbusier)和葛罗培斯(W. Gropius)。他们在美欧建筑界是鼎鼎大名的一代宗师。在这三位名师的影响下,贝聿铭的思想和人生道路发生了怎样的变化?这是一个曲折的、富有哲理的故事:

一九三五年八月,刚满十八岁的贝聿铭带着梦想,从上海乘船去美国留学。现在我们都知道贝聿铭实现了他的梦想,成为一名建筑师。但你是否知道,他的梦想在到达美国的第一个月就破碎了?

贝聿铭入读的宾州大学是一所“常春藤”名校,其建筑系以传统的学院派教学模式而闻名。它曾培养出梁思成和林徽因那样的知名校友,因此宾州大学在中国建筑界颇有名气。然而,对于见过上海那些新派建筑的贝聿铭,宾州大学那种老派的、因循守旧的建筑课程令他感到非常沉闷和失望,把他的建筑师之梦摔得粉碎。

仅在开学两周后,贝聿铭就决定离开宾州大学,转学去麻省理工学院(MIT),改学建筑工程。当他站在事业的十字路口感到迷惘时,贝聿铭遇到他的第一个指路人──MIT建筑学院的院长爱默生。他为贝聿铭指明道路,将他重新领入建筑师之门。

爱默生是一位学识渊博、爱才好士的教育家。他发现了贝聿铭的艺术天分,于是亲自带他参观城中的经典建筑,终于让他回心转意。贝聿铭回忆说:“爱默生对我的早年有重要的影响。就是他说服我去作建筑师……那是我的一个转折点。”

不过,爱默生领导下的建筑学院也是一座学院派的古堡,不能满足青年人求新求变的要求。当贝聿铭站在新旧思想的岔路口感到徬徨时,他遇到第二个指路人──法籍建筑师柯布西耶。他为贝聿铭指出了新建筑的方向。

柯布西耶是现代主义建筑运动之父。一九三五年秋,他带着欧洲的新学说去美国传道。虽然柯布西耶在美国的商界和建筑界中遇到冷淡的目光,但他在年轻的下一代建筑师中看到热情的面孔。在MIT和哈佛的两场讲座上,他给莘莘学子播下了新思想的种子。贝聿铭说:“在我的建筑生涯中,那是最重要的两天。”

柯布西耶毫不客气地攻击学院派的哲学。他嘲笑新古典主义和哥德复兴风格是“插在女人帽子上的羽毛”。他把房屋称为“居住的机器”,而不是“凝固的音乐”。他的新美学和对美国现状的批评,给美国学生当头一棒。贝聿铭去图书馆找到柯布西耶的三本著作,他说:“这三本书是我的圣经啊!就是这三本书让我看到了建筑的新理念。”

虽然看到了新方向,但贝聿铭失望地发现,保守的美国建筑教育不可能引导他走上新建筑之路。当他站在事业的转折点感到焦虑时,他看到了那个能引领他大步前进的人──哈佛大学研究生设计学院的院长葛罗培斯。于是,贝聿铭决定去哈佛拜师。

葛罗培斯是另一位现代主义运动之父。他在德国创建了一所新式建筑学院──“包浩斯”(Bauhaus)。一九三四年,他因受到纳粹政权的打压而逃到英国避难。一九三七年,葛罗培斯带着一些前包浩斯的教师来到美国。他们给哈佛带来一套新的思想和教学模式,吸引了各地的学生。贝聿铭说:“我去哈佛就是冲着葛罗培斯去的……后来证明,那个决定对我的事业发展至关重要。”

像爱默生一样,葛罗培斯也十分欣赏贝聿铭的才华,对他精心栽培。不过,贝聿铭并不认同老师提倡的国际化建筑风格。他认为,各国各地的气候、历史和文化是不同的,因此在建筑设计中应体现这些不同的因素。面对学生的质疑,葛罗培斯既没有压制,也不反驳,而是鼓励贝聿铭去探索:“你知道我的观点,但如果你认为你是对的,那就去做、去证明。”

后来,贝聿铭通过他的设计作业“上海中华艺术博物馆”,证明了地域文化在现代主义建筑中具有积极的作用和意义。他的设计获得葛罗培斯的肯定和赞赏。再后来,他在北京香山饭店的设计中应用这个理念,建成一座具有中国特色的现代主义建筑。

实际上,贝聿铭的求学经历反映了建筑思潮在二十世纪的变化。从宾州大学转到麻省理工学院,再转到哈佛大学,贝聿铭实现了从学院派向包浩斯学派的转变。尽管他背离了学院派,但古典式教育给他的未来发展打下了良好的基础。所以,他说:“我非常感谢在哈佛的那些年……但我从不后悔在MIT的日子。”

贝聿铭除了在建筑上受到大师的影响,在生活方式上也有大师们的投影:衣冠楚楚的风格来自葛罗培斯的身教,圆框眼镜则是柯布西耶式造型。其实,不仅贝聿铭,他那一代的青年建筑师哪个不想有一副圆框眼镜呢?

贝聿铭与梁思成是国际知名度最高的两位华人建筑大师。他们都是在美国学习建筑,都接受过完整的学院派教育和训练。在整理这个故事时,我常想:倘若贝聿铭留在宾州大学学习建筑,他会不会成为另一个梁思成?倘若他在麻省理工学院毕业后即回国,他会不会像梁思那样,也是一个学院派的传人?我想这是有可能的。

实际上,贝聿铭也想过这样的问题。他在一次访谈中说:“倘若我当年回国,今天的我很可能是一个不同的人。”

倘若有人能对这两位大师做一个比较研究,那将会很有趣,也很有意义。梁思成对中国建筑的影响始于上世纪二十年代末。他对现代建筑的民族化进行了长期的探索,并建构了理论框架。贝聿铭对中国内地建筑的影响则是从上世纪八十年代初开始。他把当代的国际建筑潮流介绍给中国,同时把中国介绍给世界。他们在不同的时期,以不同的方式为中国建筑的现代化做出了重要的贡献。