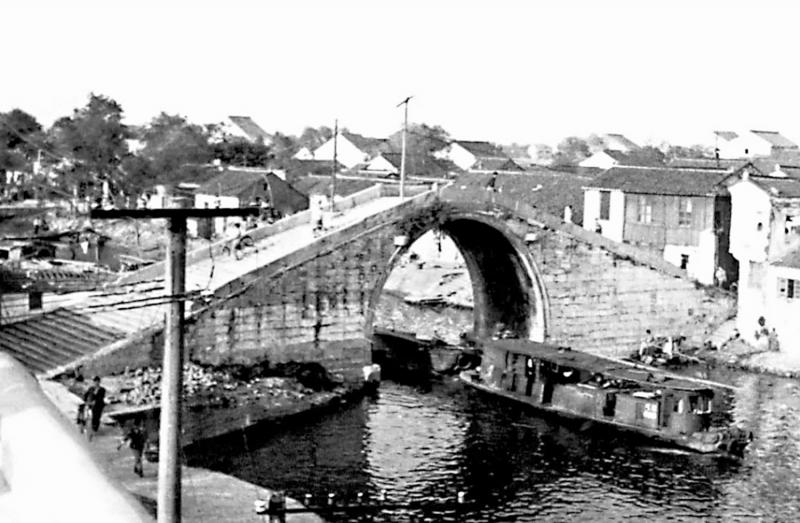

图:牛塘古桥坚固美观,见证数百年沧桑。

母亲怀我时十九岁,是上海浦东一间纺织厂的女工,她说怀我时尤爱吃荸荠,生的熟的都爱。我祖母家在常州怀德桥附近,母亲在常州某医院生下我后,便在祖母家坐月子,然后又回了上海。几个月大时,姨母进城来把我接到了武进区牛塘镇外婆家生活。

牛塘镇地处常州市武进区西部,东接湖塘镇,南濒湖,西临邹区镇,北依京杭大运河,京杭大运河的支流南运河穿经牛塘镇,从镇北流入,镇南流出,将全镇分为河东、河西两部分。在我的记忆中,只知道南运河一头连结常州城码头,那是我熟悉的地方,另一头是我从未去过的宜与码头。镇上的石拱桥便是牛塘桥,这座桥坚固又美观。

牛塘史上又称游塘,宋代是一个村庄,村旁河上原有座木桥,明成化年改建为石桥。清代建镇,桥随镇名。明清时期牛塘几经战火,石桥数次被毁之后又重修。

牛塘桥饱经沧桑却弥久如新。上桥下桥有很多梯级,桥的顶部则是石板铺就的平坦之处,行人爬桥累了,可坐在桥两边石櫈上,靠着围挡用途的石条休息喘气,并看看桥下河水、水中行舟、两岸房屋、远处太湖……桥上所有石条石板石块都被岁月打磨得光滑亮洁。

牛塘桥拱洞西侧有纤道,每有大船经过,数名纤夫就会提前下船跑向纤道,他们将粗绳挂于颈后,张开两手扯住绳子,喊着唱歌般的号子,顺纤道转着弯拉船缓缓穿过半圆形桥洞,每遇这场景,孩子们都喜欢趴在桥上看,颇是兴奋。

牛塘码头在桥东侧不远处,人们在那里买票、喝茶、等船,轮船靠岸或离岸会提前鸣笛。每日上午有一班船从常州过来,我家城里的亲眷说好要来的日子,外婆姨母一听到汽笛响,就开始烧灶煮桂圆红枣荷包蛋了。亲眷们若不在我家过夜,下午便可乘坐从宜与过来的船返回常州。

牛塘的店舖大多集中在大桥西侧。早上,小贩们在大桥往镇中心方向的一段路上摆地摊,鱼虾、螃蟹、田螺、水芹、茭白、嫩笋、青菜、豆腐、菱角、莲藕,品种丰富,外婆和姨母有时会给我们买盖在破棉絮下的热藕及熟菱角,热藕孔中酿满糯米,可用筷子插着边吃边拉丝。

大桥至牛塘中心小学大门是主街,主街旁有供应开水的老虎灶以及供销社、鞋舖、茶馆等,主街两侧有多条小街,镇政府、医院、邮局、药舖、饭店、肉舖、製衣舖、弹棉花舖、糖果舖、棺材舖等都在不同方向的小街上。

牛塘中心小学建于一九○六年,大门牌楼宏伟,门内上方是一圈木建筑小楼,为教师宿舍。内进走过几间教室是戏台和操场,也是全镇人看戏看电影之场所,再往后走,又是几间教室,接着是后门,而我家就在这后门外。

旧时牛塘,桥美,镇也美,白墙黛瓦,楼上楼下,三年自然灾害前,镇上多数人生活富庶,过着喝茶听说书、饭店端几样大菜喝些米酒的好日子。

我十岁前往北京后,每年寒假会回去陪外婆过春节,随着外婆日渐老迈,香港姨母要我们把她接去北京,于是一九七八年底,我们接走了外婆,自此再无回过牛塘桥。直至今年三月,我与夫婿江南游,才终于回到牛塘,只见故居已被铲平,族人都已搬迁,牛塘镇面貌大变,古风古韵被现代气息替代。

古桥于一九八四年五月拆除,主因是每逢大雨涨水,大船便钻不过桥洞。新桥水泥造,平坦无拱形,我那日站在新桥上前后左右看,汽车在身后来来往往,南运河仍是浩渺如烟。牛塘镇政府在中心公园清莲园内仿建了一座古桥,我们赶时间,没能去看看。

牛塘是我人生的第一故乡,多少年来思乡忆桥,魂牵梦萦。