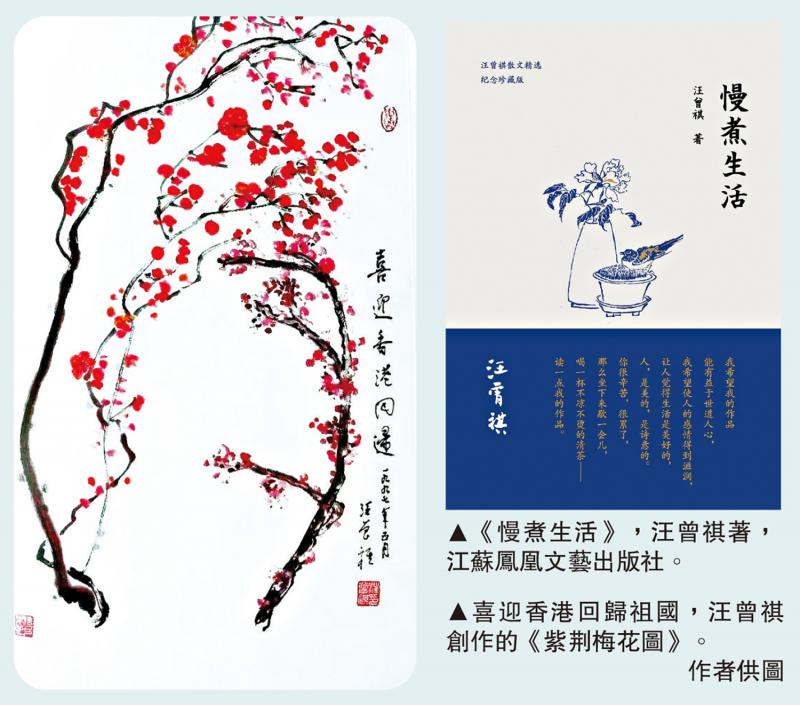

左图:喜迎香港回归祖国,汪曾祺创作的《紫荆梅花图》。\作者供图;左图:《慢煮生活》,汪曾祺著,江苏凤凰文艺出版社。

汪曾祺五到香港,是其人生的一段重要印记,在他的作品与书信中都有对香港印象的刻画表达。

汪曾祺对香港现代化大都市的记忆深刻。汪曾祺年轻时两度途经香港,一个从苏北农村走出来的小青年,对于香港的繁华既陌生又新鲜,充满了好奇,又有着很深的距离感。他那传统老旧的衣着与香港时装格格不入,语言也不通,却惊奇地说:“我在香港第一次看见风。你知道我当时的感动。”而这只是在栈房屋顶平台上煤屑上的两颗芋头,冒出些绿叶迎风飘动,让汪曾祺感到一种“生机”的力量。

一九八五年之后的三次到香港,汪曾祺从容淡定自信了许多。早上九点钟上街閒逛,发现香港人起得很晚,街上人少,看到一个遛鸟的觉得很新鲜。在他看来,香港人是匆忙的,每个人走路都很快,都是有事情在忙。而在高楼林立的香港街头,汪曾祺关心的却是北京的大树。同样是大都市,他希望北京在城市现代化建设进程中不要忘记保护好大树,高层建筑密集的香港在他眼里总是少点什么。进而他才理解“为什么居住在高度现代化城市的人需要度假。他们需要暂时离开紧张的生活节奏,需要安静,需要清閒。”汪曾祺在点评梁凤仪小说时说“(香港)这是一个花花世界。(梁凤仪)小说所写的生活、环境、人物,股票、地皮,醉涛小筑、豪华酒店,金融大亨、豪商巨贾、名花艳妇、乃至黑社会人物……这些都是大陆读者所不熟悉的。”

汪曾祺对香港的艺术氛围比较喜欢。香港的繁华,也带来了艺术的繁荣。在汪曾祺许多作品里都提到“最近剧团要到香港演出”、“到香港演出、到日本演出,更是演员都关心,都想争取的美事”,京剧名家裘盛戎告别演出就是在香港举行的。一九五○年代黄永玉画展在香港举行,汪曾祺特地写封信祝贺,毫不掩饰地称:“这个展览必将是一个生动新鲜的,强烈的展览。”一九八五年十月随中国作家代表团访问香港时,汪曾祺发言说:“有一个时期,我的小说明显地受了西方现代派影响,大量地运用了意识流,后来我转向了现实主义。西方现代派的痕迹在我现在的小说里还能找到,但是我主张把外来影响和民族传统融合起来,纳外来于传统,我追求的是和谐。”

随后几年,他与舒非、陈映真、蒋勳等港台作家建立了联系,在香港《大公报》《文学家》《香港文学》等多个文学报刊发表作品。一九八七年五月台湾《联合文学》刊出“汪曾祺作品选”专辑,同年九月汪曾祺小说集《寂寞和温暖》由台湾新地出版社出版。汪曾祺专门为台湾乡亲编选《茱萸集》,一九八八年九月由台湾联合文学出版社。一九八九年一月台湾《联合文学》再次刊发“汪曾祺专号”。

在写给夫人施松卿的信中,汪曾祺说“我和台湾、香港的作家相处得很好”。在与作家施叔青对话时,汪曾祺差不多谈了八个小时,畅谈自己的人生经历与创作体会,并把《晚饭花集》授权在台湾出版。香港《良友》杂志编辑作为汪曾祺作品在港台地区发表的代理人,两人书信往来密集、关系匪浅。

汪曾祺不仅是作家,也是地道的美食家,自然对香港的饮食比较留意。他在《香港的鸟》写到“酒席上几乎都有焗禾花雀和焗乳鸽”,在《手把羊肉》写到“奶茶以砖茶熬成,加奶,加盐。这种略带咸味的奶茶香港人大概是喝不惯的”,在《水母宫和张郎像》写到“香港人吃的水一部分是从大陆送过去的”,在《坝上》写到“香港人知道坝上的大概不多,但是不少人知道口蘑”“香港人是见过马铃薯的,但是种在地里的马铃薯恐怕见过的人不多”,在《泰山片石》写到“香港咋能吃到野菜呢”,在《豆腐》写到“北京人有用韭菜花、青椒糊拌豆腐的,这是侉吃法,南方人不敢领教……这是一道上海菜,我第一次吃到却是在香港的一家上海饭馆里”,在与黄裳的信中写到“香港稿费一千字可买八罐到十罐鹰牌炼乳”,等等。虽然是只言片语,却不无表露出汪曾祺一贯对生活细节的关心,特别是对饮食的偏爱。

汪先生喜欢品尝美食,更喜欢亲自操刀下厨。在美国,他煮过一次茶叶蛋给大家品尝。在北京做煮干丝,没有干丝,他就用豆腐片儿做,切得很细,配料很好,聂华苓端起大碗都喝光了。烧扬花萝卜,用干贝配料煨汤,台湾女作家陈怡真赞不绝口。一道炒云南干巴菌,吃剩的一点,陈怡真都打包带回了宾馆。

一九九七年五月八日,汪曾祺应作协庆祝香港回归祖国倒计时五十天征稿,创作《紫荆梅花图》。画面上,一支红梅张开双臂,将紫荆拥入怀中,题曰“喜迎香港回归”,压角钤“信可乐也”白文印一方。可见,汪曾祺这么一个热爱生活、非常有趣的老头儿,香港留给他的印象总是美好的,年轻落魄时能看到“生机”,繁闹都市之中也能看到悠閒的“遛鸟”,听到斑鸠的叫声,想起北京的大树……遗憾的是,一九九七年五月十六日他不幸因病去世,再也没能到香港走一走看一看。