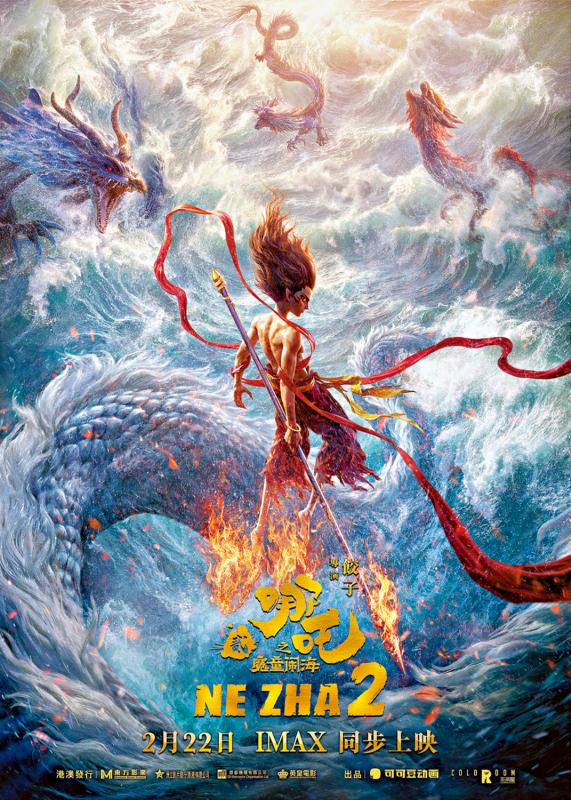

图:《哪咤2》票房与口碑兼收,并引发全球关注。

《哪咤之魔童闹海》(以下简称《哪咤2》)内地票房已经超过了一百四十亿人民币,在创造了全球单一市场的最高票房和进入了全球票房榜的前十名之后,还在增长。在香港也创造了引人注目的票房佳绩。从全球看,也有了相当的能见度和影响力。这件事大家都在议论,它的意义确实值得高度关注。

作为一个标志性的现象,它的出现并非偶然,其实也说明了中国最近正在发展的“新大众文艺”正在以强劲的势头展开。《哪咤2》可以说就是这种“新大众文艺”创造成功的一个例子。它是当下正在出现的许多新的文艺发展的一个突出代表。一面是真正创新的成果。这部作品可以说既是有强大的产业支撑的文化创新,又是有广泛的公众认同和欢迎的作品。

《哪咤2》的出现并非偶然,十多年来,中国文艺发展中受到社会公众欢迎的新的现象层出不穷,这些现象既有传统文艺形态的推陈出新,也有更多新文艺形态的兴起;既和当下的整个社会和科技的新发展相连接,又能深入发掘中国文化的内在精神;既和年轻一代的新的文化趣味和欣赏要求相适应,也具有中国美学的内在的追求;既追求新艺术类型的创新,也连接具有魅力的传统文艺形态。这些新的现象其实构成了一种和既往文艺形态有差异的“新大众文艺”。

这种“新大众文艺”现在可以说是方兴未艾,不断有新的增长点和爆发点。无论是现在已经成为文学写作“半壁江山”的网络文学,还是当前和社交媒体紧密结合的微短剧;或是以《黑神话:悟空》为代表的中国游戏的成功,还是现在如越剧演员陈丽君这样的传统戏曲里的年轻化的创新尝试;还有如用短视频展现中华文化美质的李子柒等人,或是像延伸出许多新的设计和IP的手办受到欢迎等新的文创形态;从抖音和小红书这样的承载了不少文艺新表现的互联网平台,到许多城市和旅游结合的文艺新创造;这些都是引人注目的进展。

它们的共同特点,一是“新”形态的涌现,在各个方面展现出创新的特质,在特定的方向上有所突破。创作的发展往往结合了新的科技发展,注重新的感受和体验方式的创造,也从许多方面对传统的文艺形态做了突出的创新;既让新创造大显身手,也让传承传统有了新路径新方式。这些创新的成功都让人们感受到耳目一新的魅力,也让人体验推陈出新的活力。文艺的新成果从新作品到新类型,从新业态到新平台,各种创新带来的成果为文艺的发展提供了新的生长点,也展开了新的创造空间。而且很多创新创造都在全球文化发展的前沿上有了独到的进展,引发了反响。二是新“大众”的认可,这些新的文艺创造最关键的共同点是它们都受到了当下“大众”的欢迎。它既是文化创意产业发展的关键部分,也是跨媒介跨地域传播的一个部分,有广泛的影响。一面是国内的受众,特别是年轻受众欢迎这些新形态的文艺创作。中国文化消费的巨大潜力得到了释放,中国公众对于这些作品的欢迎也体现了中国的文化自信增强。另一面是在国际文化传播中,许多平台和作品也受到了海外受众的欢迎,成为我们常说的“文化走出去”的例证,成了中国声音、中国形象的国际传播新成就。这一次《哪咤2》的成就,其实就是这种“新大众文艺”的不断积累和不断延伸所出现的成果。

这种“新大众文艺”既有强大的创造活力,也有广泛的社会基础和公众的认可。它建构在中国当下很强的文化工业基础和人才基础之上,也借助于中国具有的互联网科技的创新基础,从而形成了新的创造。这种新的创造既连接中华文化的深厚历史积澱,也把自身置于全球的文化创造的前沿之上,往往在多个不同的文艺领域中形成了新的突破,做出了新的贡献。关注中国这样的“新大众文艺”的发展,我们可以看到中国社会不断向上提升的一个侧面。

作者简介:张颐武,著名文化学者,北京大学中文系教授,民进中央常委,第十四届全国政协委员。主要从事中国当代文学、批评理论和文化研究,出版多部专著和论文集,如《跨世纪的中国想像》《全球化与中国电影的转型》《从现代性到后现代性》等。主编有《全球华语小说大系》和《中国改革开放三十年文化发展史》等。研究成果曾获得众多文艺评论奖项。