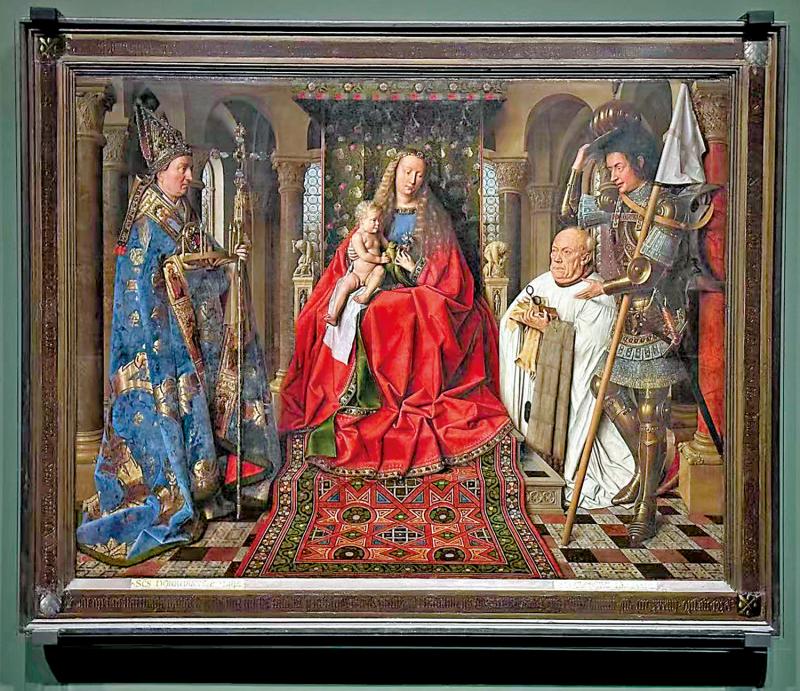

图:扬.凡.艾克(Jan van Eyck)画作《圣母与教士乔瑞斯.凡.德.佩勒》。\作者供图

在意大利文艺复兴绘画中,画家们往往会装作若无其事地把自画像悄悄安置在画中来取代签名,像波提切利《三王来朝》、拉斐尔《雅典学派》,甚至米开朗基罗《最后的审判》都隐藏着诸位大师的“真容”。然而比他们更早的十五世纪上半叶,扬.凡.艾克(Jan van Eyck)在画中“青史留名”的方式则更加别出心裁。借用“流行乐之王”米高积逊(Michael Jackson)的一首歌名:《Man in the Mirror》“镜中人”来形容想必是最为贴切了。

一四三四年,扬.凡.艾克完成了现存已知最早的在画中呈现镜像的代表作《阿尔诺芬尼夫妇像》。画中背景墙正中央的镜子内明显可以看到有两人站在夫妇面前,配上墙上写下的“扬.凡.艾克曾在这里,1434”,“镜中人”也因此被学术界认为是画家独树一帜的自画像。同年,画家竟以一种更令人拍案叫绝的方式将自己“藏”在了另一幅画中。

在计划多年后终于踏上了心心念念的比利时古城布鲁日。漫步在这座有扬.凡.艾克和汉斯.梅姆林(Hans Memling)两位弗拉芒原始派(Flemish Primitives)巨匠坐镇的中世纪和北方文艺复兴重镇,空气中厚重的艺术底蕴扑面而来。尽管享誉世界的《根特祭坛画》位于几十公里外的根特市圣巴沃大教堂接受世人顶礼膜拜,但布鲁日才是凡.艾克生活并长眠的真正“主场”。城内重要的格罗宁格博物馆(Groeninge Museum)所收藏的《圣母与教士乔瑞斯.凡.德.佩勒》,则无疑是布鲁日城“皇冠上的宝石”。

和许多博物馆将“镇馆之宝”单独陈列或压轴亮相不同,格罗宁格博物馆按照时间顺序的展陈方式让观者迈进展厅后便直面主题。这件扬.凡.艾克在完成《根特祭坛画》后尺幅最大的作品是受年迈体弱的富有教士乔瑞斯.凡.德.佩勒委约为其礼拜堂绘制的。如果说《根特祭坛画》因安置在防弹玻璃展柜导致无法近距离欣赏,那么这张油画技法上更为纯熟,精细程度有过之而无不及的名作倒可令人过足眼瘾。

画中的场景被安置在一七九九年被毁的布鲁日城地标圣多纳蒂安大教堂内景中。画面并未采用同期意大利文艺复兴的焦点透视法,而是运用了尼德兰地区传统、符合人类视觉的经验透视(Empirical Perspective)──就是看起来符合客观的透视规律,但并非像达芬奇等人一样科学般精确。身穿红袍的圣母玛利亚怀抱圣婴居中而至,站在她左侧以一袭华丽刺绣蓝袍示人的是布鲁日城的守护神圣多纳蒂安(St.Donatian),跪在她右侧身穿白色教士长袍的长者便是画作的委托人凡.德.佩勒。红蓝白三色的服饰既映衬出三位主人公,也凸显了凡.艾克在繁复的细节刻画之外对于简约色块的使用。

在咫尺之距细细端详,画中令人叹为观止的细节不胜枚举:圣母子背后玻璃窗透光后的色泽渐变、地上铺设的中东地毯肌理、守护神圣多纳蒂安身上的珠光宝气、年迈的凡.德.佩勒脸上清晰可见的皱纹、教堂内部建筑细节上的手绘大理石雕花,以及大师一贯的“绘框”传统──原画框下方如篆刻般手写的铭文……扬.凡.艾克将中世纪用于祈祷书中的细密画技法在巨大的木板上展现得淋漓尽致,对每种材质的质感与光泽极尽写实的描摹,让经他兄弟二人之手改良的油画技法有种“出道既巅峰”的即视感。然而面对诸多目不暇接的亮点,站在德.佩勒身后身穿铜盔铁甲的屠龙圣乔治身上却隐藏着极易被忽略却最能反映出画家缜密心思的局部──在圣乔治背后贴近红色花岗岩石柱的铠甲上,一位头戴红色头巾、身穿蓝袍的男子隐约透过光线反射呈现在世人面前。男子站着面对画中诸圣和赞助人,成为了见证这一时刻的在场证明。尽管此作并未像《阿尔诺芬尼夫妇像》一样标注了“扬.凡.艾克曾在这里”,但盔甲反光中的男子无疑就是画家本尊。

颇为讽刺的是,生于一三七○年的凡.德.佩勒因重病在身遂委约扬.凡.艾克为其绘制祭坛画,可他最终竟比后者还多活了两年。画家在盔甲反光中留下的无法清晰辨别身份的“镜中人”,或许阴差阳错地成为了这位“弗拉芒原始派画圣”生前最后的自画像。