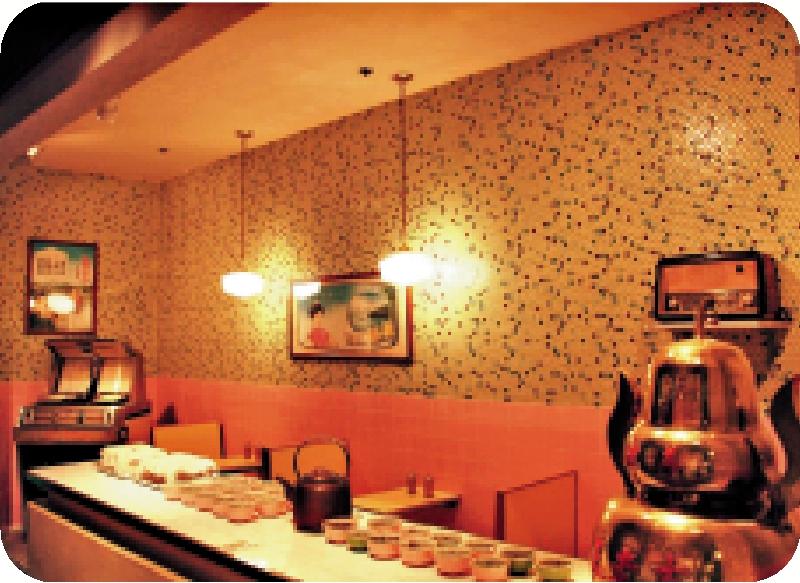

图:香港历史博物馆“香港故事”展览,曾重塑数十年前的凉茶舖场景。\图片来源:香港非物质文化遗产办事处

在香港中环的街角,有一座挂着铜葫芦招牌的老字号凉茶舖。走到近前,氤氲的药草香裹挟着市井烟火气扑面而来。这座百年老店,不仅是岭南人对抗湿热气候的智慧见证,更承载着香港发展成为国际都会的历史变迁。从葛洪采药到王老吉开舖,从劳工解暑到都市养生,凉茶文化的每一次转身,都映照着湾区社会的深层脉动。

凉茶的诞生,源于岭南人与自然的博弈。岭南地区自古多湿热瘴气,东晋道家医药家葛洪南下岭南时,见此地“瘴疠流行、温病横行”,遂以《肘后备急方》为基础,采集夏枯草、金银花等草药配伍成方,用于防治疾病。这种就地取材、以中草药煎煮成的汤剂,奠定了凉茶的雏形;而这种“药食同源”的智慧,也逐渐演变为岭南地区的日常习俗。至清代,广州十三行诞生了第一家凉茶舖“王老吉”,标志着凉茶从家庭配方走向商业化。港澳地区因地理环境与岭南一脉相承,凉茶文化在此扎根尤深。清代的苦力、渔民将凉茶配方带入香港、澳门等地,铜葫芦、竹蔗茅根水等基础款凉茶开始在码头流传。

从前的香港,凉茶更凸显社会分层。一八六四年前港英政府禁止华人看西医,基层劳工患病时,只能依赖凉茶缓解头痛发热。铜锣湾的码头工人常聚在凉茶舖,一碗苦茶即是药方,因而老辈人常说“饮一杯凉茶,不用找医家”。一九一六年在香港开业的“春回堂”,既卖凉茶又设中医问诊,形成“前舖后医”的特色模式。铜葫芦里的药汁既是饮品,也是基层老百姓的治病良方。

五六十年代的香港,凉茶舖迎来空前繁荣。当冰室下午茶要价三角时,凉茶舖以“一毫子一碗”的平民价格,成为普罗大众的避暑圣地,也是劳工阶层消遣的重要场所。码头工人结束劳作后,喝一碗廿四味,头顶吊扇轻摇,收音机里播放着“丽的呼声”电台的粤曲,点唱机投币声与谈笑声此起彼伏。凉茶舖天花板上旋转的吊扇、墙壁张贴的泛黄海报,苦中有甜的美妙味觉,构成了老港人的集体记忆坐标。当然,凉茶配方也随需求演变。廿四味、五花茶、竹蔗茅根等经典配方应运而生,针对着不同症状提供“定制化”调理。铜锣湾“恭和堂”更将龟苓膏与凉茶搭配,开创“苦尽甘来”的味觉哲学。

澳门的凉茶史同样厚重。一九五八年《澳门年鉴》记载,仅十五万人口的澳门已有二十八家凉茶舖、逾百家凉茶档。老字号“显记凉茶”以“送口凉果”配饮,并设报刊、收音机招揽顾客,将实用性与市井趣味融为一体。而“大声公凉茶”更延续二百年手工传统,店主亲自采药、熬製,一直以无糖菊花茶、罗汉果茶等经典款维系街坊情谊。澳门的“廿四味”配方尤具特色。虽名为“廿四”,实则根据季节与体质动态调整药材组合,少则八味、多则十余味,既有祛湿的鸡骨草,也包含润肺的罗汉果。这种灵活配伍,体现了中医“因人制宜”的精髓,也让澳门凉茶在商业化浪潮中保留了一丝古早匠心。

七十年代西医普及化浪潮中,香港凉茶业经历生死考验。老式凉茶舖从一九七三年的一千二百家,锐减至千禧年的不足三百家。危机者,机会并存也,这种危机也催生了产业革新。鸿福堂首创瓶装凉茶,让药饮走出舖头、走进杂货店;海天堂开发龟苓膏软糖、雪梨海底椰等衍生品,迎合年轻人口味。这种“传统内核+现代包装”的模式,将“清热解毒”的功能诉求转化为“养生美学”的生活方式,也使凉茶从治病汤药转型为都市养生饮品。这种转型背后,蕴含着文化价值的重构。二○○六年,粤港澳三地联合将凉茶列入国家级非物质文化遗产,标志着这一文化符号从市井走向文化殿堂。二○一四年香港将凉茶定义为“以人为核心的传统实践”,列入非遗清单。澳门方面,借助凉茶的“非遗”身份拓展国际影响力,部分老舖引入生产线,以环保包装将凉茶销往东南亚乃至欧美。

二○二○年新冠疫情成为凉茶回归疗癒本质的契机。香港多家凉茶舖发起“爱心赠饮”,将装有金银花、板蓝根的凉茶包送至隔离中心,不断上演“凉茶送温情”的场景。同样的场景也在澳门延续:氹仔老字号“李康记”每天熬製廿四味免费派发,苦味药汤里熬煮着湾区同舟共济的精神。这种“推己及人”的济世精神,与百年前春回堂向码头赠送凉茶的场景遥相呼应,印证了凉茶不仅是饮品,更是百姓面对困境时的精神慰借。恰如深水埗百年老舖门联所书:“但求世上人无病,何愁架上药生尘”。

如今,香港中环的铜葫芦老舖与澳门卖草地街的凉茶车,仍在诉说着湾区同源的水土记忆;而凉茶从“治病良方”到“养生潮流”的演变,更折射出传统与现代在湾区社会的交融共生。凉茶舖的烟火气里,藏着湾区人务实、包容的生活哲学。无论是香港劳工在凉茶舖投币点唱的一曲《狮子山下》,还是澳门老街坊端起凉茶碗时的一句“饮胜”,都让这份苦尽甘来的滋味,成为粤港澳文化认同的鲜活注脚。这杯穿越千年的东方药饮,每一碗都是历史的回甘,每一间舖头都是文化的驿站。它不只是大湾区百姓的舌尖记忆,更是一部用铜壶、瓷碗和草药写就的民间史诗──讲述着普通人对抗时艰的智慧,记录着城市变迁的年轮,更预示着传统文化在现代化浪潮中的新生可能。

作者简介:梅毅,国家一级作家,中国金融作协副主席。长期担任中央电视台《百家讲坛》“梅毅话英雄”系列主讲人。曾获鲁迅文学奖、华侨文学奖等荣誉。