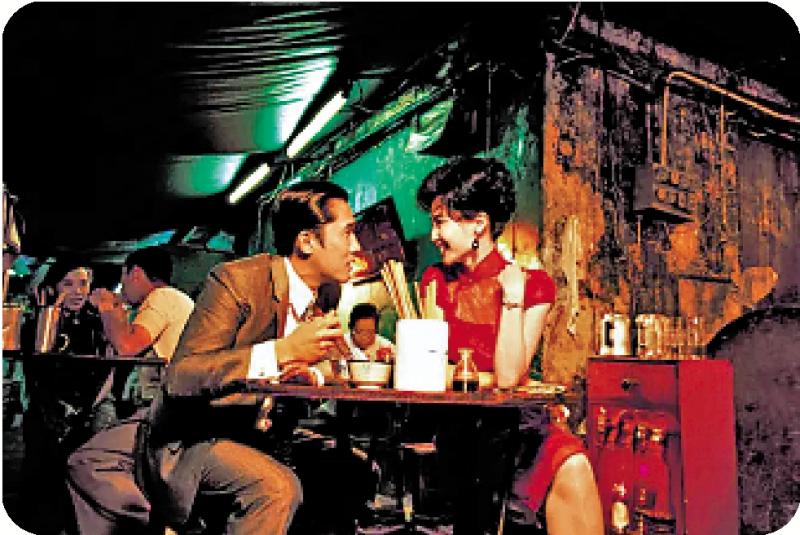

图:电影《花样年华》剧照。

近来读了一本上海文化的书,聚焦饮食、语言、生活方式等,带出老上海人的规矩。书中有几句话,读后印在脑海:

“上海人讲规则,再好的朋友,能帮忙则帮忙,不能帮就讲明。”

“老上海话多半是歇后语,讲一半,留一半。”

“夏天男人不赤膊,女人不外出乘风凉,睡衣拖鞋不上街,衣衫不整不出门,讲话不哇啦啦……”

所谓与友相处、仪容、言行举止的分寸感就是这样来的。

很多拍上海的影视剧,喜欢拍头上顶着卷发器,睡衣拖鞋穿行于弄堂、声浪高分贝的“上海女人”。见识过老上海的人看了,准保又有话说了。

二月情人节电影档期推出《花样年华》二十五周年导演特别版,对比《哪咤2》走向国际的庆功欢呼,票房有点清冷。不过这份清冷倒也符合《花样年华》的格调,男女主人公俱是落落寡合。在逼仄空间和求存之道的双重挤压下的人,只剩了寂寞。尤其梁朝伟,戏里戏外自带落寞神情,那眼神不是演出来的。张曼玉到楼下买馄饨面也要穿得体面漂亮。讲面子的人,内心都寂寞。她太知道小空间里的蜚短流长。

二十五年后在电影院重看《花样年华》,前后左右都是年轻人。有一对情侣,观影过程不停地发出“啥意思?”之问;当梁朝伟对着吴哥窟的树洞倾诉秘密时,女孩竟发出“出家了?”的疑问。另几个女孩子在电影结束后,不自信地互问:“这就是经典爱情片啊?”

一代人有一代人的爱情。现代人之于含蓄渐行渐远,属于“画公仔要画出肠”一派。

张曼玉的丈夫和梁朝伟的妻子有了私情,张曼玉和梁朝伟便试探地“演戏”,欲探究自己的另一半是如何和别人生出情愫。梁朝伟对张曼玉说:“我没想过自己会喜欢上你。”而那一句假设之问,成了电影的经典台词:“如果有多一张船票,你会不会同我一起走?”

《花样年华》讲的是上世纪六十年代的香港故事。准确来说,那是导演王家卫记忆中香港上海人的故事,能看到老上海人的做派──我的参照就是刚读过的《上海有嚼头》的那本书。

影片开始就是张曼玉饰演的苏丽珍搬进租住房。房东是讲上海话的潘迪华。世故是包租婆的本色,寒暄中不失热情地邀请张曼玉一道“吃夜饭”。

“世界什么问题最大,吃饭问题最大”。对于中国人来说,确实如此。

“侬吃过饭了伐?”是上海人的打招呼方式。到了北方,就转化成“吃了吗?”标配的答案就是“吃过了。”

如果碰巧有老实人的回答是“没吃”,据说也有标配答案等着:“没吃啊,要么到阿拉屋子里去吃一点?”

有家教的人家教孩子,此时一定要说“勿了”“勿了”。

这有助于我们理解为何面对房东的邀约,张曼玉总是拒绝──这是识相。婉拒的分寸拿捏得当,让彼此都有一个舒服的空间,在同一屋簷下保持适当的距离感很是重要。唯一次,是在张曼玉和梁朝伟交往之后,习惯性迟归。房东潘迪华就有话说:“年轻,好玩可以理解,不过得有分寸。”点到即止,不再讲下去;听的一方心里明白,不解释。

第二天傍晚,张曼玉早早回来,在厨房拿出电饭煲准备一人晚餐。房东的老佣人邀请张曼玉一起吃荠菜馄饨。只这一次,张曼玉没有拒绝。

读了李舒一篇文章,才知道电影里饰演老佣人的演员钱似莺大有来头。她是第一代武侠女星,丈夫洪济是剧作家洪深的弟弟,孙子叫洪金宝。李舒说,钱似莺出演《花样年华》时已年过九十,讲一口老派上海话,会煮蹄膀汤、包荠菜馄饨,主人不在家可以代主人留客吃饭,有老管家的体面。

梁朝伟饰演的周慕云和妻子也是潘迪华的租客。

工作关系,张曼玉的丈夫常往返于日本和香港,“代购”成了公务之外的责任。

任职秘书的张曼玉让丈夫帮她的老板代购两个手袋──一个是老板送太太的、一个是老板送情人的。丈夫细心,问两个手袋要不要不同款,张曼玉斩钉截铁地不采纳建议,理由是“由得佢哋撞(款)下咯!”

这里面藏着人物小小的坏,也透露出作为妻子对婚外情深恶痛绝。

转过头,梁朝伟和张曼玉发现另一半的婚外情,却始于张曼玉和梁朝伟妻子的同款手袋──张曼玉丈夫买了一款两份送给两个女人;张曼玉丈夫和梁朝伟的同款领带──梁朝伟妻子买了一款两份送给两个男人。

人物之间,牵丝映带。

同一屋簷下,两对夫妻的交往始于一个日本的电饭煲。

导演王家卫曾经这样说:“当张的丈夫给梁的妻子买了电饭锅后,他们的私情开始萌芽,从而导致了张和梁的婚外情。我个人认为,电饭锅对于解放亚洲女性而言是最重要的发明,因为她们再也不用再在做饭上耗费大量精力,电饭锅和即食面一起,彻底改变了亚洲人的生活方式。”

《花样年华》中的食物和人物的爱情密不可分。茶餐厅里蘸芥末的牛扒、被困斗室中吃的糯米鸡、酒店房间的面食,绿色保温桶里的云吞麵……剧透出原属名《三个关于食物的故事》本色来。

小时候第一次吃到的上海食物是醉蟹,姨妈托人从香港带来澳门。用大玻璃罐子盛着,是我一吃就爱上的食物。姨丈是上世纪四十年代末到香港的上海人。表哥表姐们是第二代上海香港人,他们说广东话、英文,也通晓上海话。