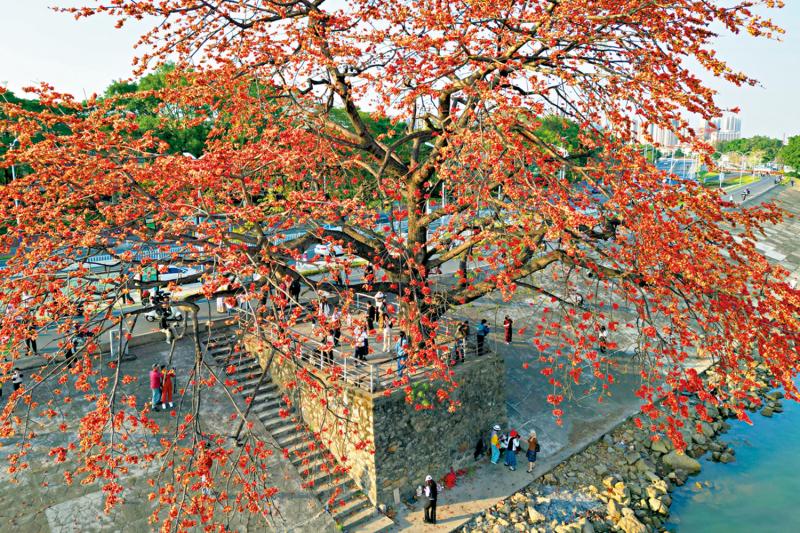

图:广东佛山,木棉花盛放吸引游客赏花拍照。\中新社

阳春三月,暖阳洒落人间,此时的神州大地,百花争艳,色彩绚烂。佛山顺德的木棉花,韶关九峰山的桃花,云南罗平的油菜花,无锡鼋头渚的樱花,武汉长春观的玉兰花,山东青岛八大关的迎春花与北京国家植物园卧佛寺的蜡梅花,武汉大学、华南农业大学校园赏花盛事,一波一波的浪漫花事从南到北,牵动着慕花、惜花、赏花者跃跃欲动的心。手机朋友圈里,到处是赏花的镜头和算法推出来的赏花攻略以及赏花地图。央视《大美中国》节目播出过各地的名花盛地,很快就成为旅行者的打卡地。

对花事大肆宣传,给赏花定出全国的赏花地图,在三十年前是不敢奢望的事,在今天却变成了日常。三十年前我们对邻国日本在樱花开放时节全民赏花表示关切,而今天的我们也来到了全民赏花乃至搭乘高铁行旅赏花的阶段。这完全得益于中国物质生产的发达和社会的快速进步。中国开启的中国式现代化进程,其中就包含物质文明与精神文明相协调、人与自然和谐的特征,在这个人口规模巨大的现代化国家之中,随着人们摆脱了贫困,有了更多的物质支撑和自由支配的时间,赏花正成为人们生活方式的重要一部分,社会学家和美学家所提倡的“日常生活审美化”正在成为丰富的社会实践。

近二十年来,植树种花、绿化大地成为春天里人们的工作习惯和生活习惯。近年来艺术乡建与乡村振兴的勃兴,乡村主动采取农旅融合的手段,以果树之花和田地之花吸引城市市民来观赏,赏花既为人们提供一种精神享受,又是增加农村农民经济效益的有效途径。花与劳作,花与收获,花与养心悦神,也成为了创意乡村的专属。而城市里,则是以各种花事装扮市容,增加节日的色彩,加之各公园乃至大学校园里所形成的浪漫花事,让城市行走充满更多的意趣。

赏花,其实是中国的优秀文化传统,正如今日文化创意中的“国潮”一样,中国人的赏花里有着中华民族的文化基因。《诗经》中的“桃之夭夭,灼灼其华”,写的是春天里的婚嫁,新娘的面容犹如娇艳的桃花,得到诗人的赞赏。在如火般灼热的桃花时节举办婚礼,更是一场族群联谊的热烈活动;李白笔下的“云想衣裳花想容”,将唐玄宗与杨贵妃的一场爱情盛宴渲染得令人陶醉。牡丹国色天香,蜡梅傲雪风骨,莲花出污不染,菊花高洁风韵,国人赏花咏花,往往赋予花以人的色彩和性格。花事千年,承载着中华文明最优雅的审美传统。

中国古代赏花有独特的仪式感,他们不仅赏花,更要品花、咏花、画花,更将赏花踏青打造成为一种节日。春秋末期,就有了花神的概念,要崇拜祭祀。唐朝时期,宫廷常在花下设宴,称为“花朝节”,那是一个庆祝百花生日的节日,文人会在那时赋诗作文。武则天就曾在农历二月十五赏花,并赏赐群臣花瓣糕点。而“花朝节”从宫廷流向民间则成为民间的节日,成为现在的非物质文化遗产活动。“花朝节”就包括赏花踏青与祭花神以及用花瓣制作糕点的内容,如今的鲜花饼就来自古老的传统。宋代则发展出“花信风”的习俗。“花信风”就是以风吹来的花讯确定各个季节的到来,取名就带有浓烈的浪漫。“一百五日寒食雨,二十四番花信风”,“花信风”以二十四种花对应二十四节气,大自然的勃勃生机和节律融入到人们的农耕劳作与日常生活之中,表现出中华民族重视自然、尊重自然的优秀传统。而花带来的信息总是那么准时,那么诚信,花与风都成为给人送信的友人,是人的陪伴,给花与风赋予一个浪漫的名字,这不仅是古代农业社会人们对从植物生长推断农耕时节一种规律的把握,更是人们将自己的精神世界移情于植物世界的情感表达。明代人更将赏花推向极致,张岱在《陶庵梦忆》中记载:“每岁春时,必携酒肴,邀朋侣,赏花赋诗,竟日而罢。”赏花习俗,展现了古人对自然之美的极致追求。

古人赏花不仅欣赏花的形态,更注重花的神韵,将赏花昇华为一种精神修养。在这姹紫嫣红的季节里,我们赏花不仅是一场视觉的盛宴,更是一次与古人对话的精神之旅。在快节奏的现代生活中,我们也不妨给自己放个假,慢慢地欣赏身边的花事。古人的赏花之道为我们提供了一种回归自然、陶冶性情的可能。当我们驻足花前,细细品味一朵花的绽放,仿佛能听见千年前文人的吟咏,感受到中华文化中那份对美的执著追求。赏花不仅是一种审美活动,更是一种文化传承。它提醒我们,在繁忙的生活中,也要保持对美的感知力,培养优雅的生活情趣。“陌上花开,可缓缓归矣”,当年的吴越王嘱咐在寒食节回家探亲的夫人,在花开绚丽的田间阡陌中一边赏花一边回家,那是一种多么浪漫的盼望和优雅的亲情。

花影摇曳,我们在欣赏中不仅看到了自然的美丽,感受到神州大地花团锦簇的魅力,更触摸到中华文化精致的审美传统。这或许就是赏花的意义所在:我们在欣赏自然之美的同时,也会完成一次精神的洗礼和提升。