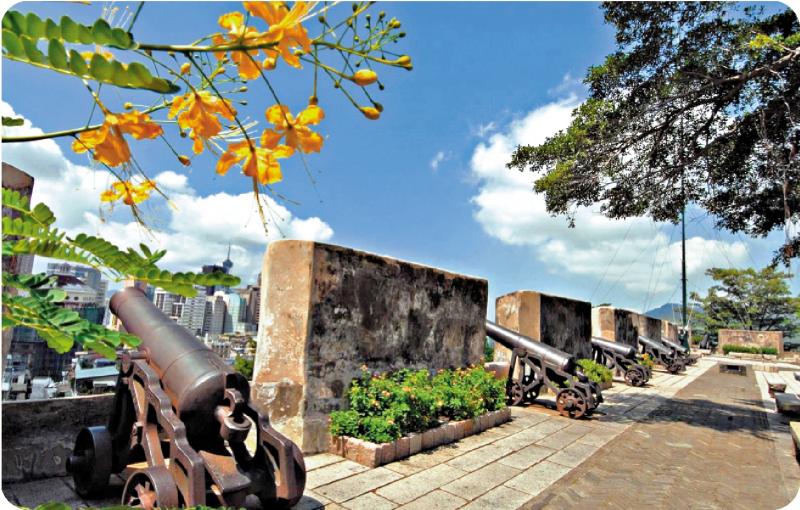

图:澳门大炮台。

“防海之制,谓之海防,则必宜防之于海。”

珠江口外,伶仃洋畔,今日粤港澳大湾区繁华的港口与林立的高楼背后,掩映着一段跨越千年的海防史诗。从唐代屯门军镇的烽火台,到清代澳门大炮台的铁壁,这些散落在粤港澳大湾区的每一处礁石、每一座炮台,都曾是中华文明抵御外侮、捍卫海疆的见证。它们以“铜关铁锁”之势,构建起明清两代海防体系的“铜墙铁壁”,更在历史的浪潮中推动着海上丝绸之路的兴盛与中西文明的交融。

自唐代起,香港屯门便是中国南疆海防的军事重镇。据《唐会要》记载:“(唐)开元二十四年正月(公元七三六年),广州宝安县新置屯门镇,领兵二千人,以防海口。”屯门扼守珠江口与南海交通要冲,既是“广州通海夷道”的必经之地,也是海上丝绸之路的东方起点。当时,商船自东南亚、波斯湾远道而来,需在屯门候风待汛,再经虎门溯江至广州。诗人韩愈笔下“屯门虽云高,亦映波涛没”的壮阔景象,正是这一战略要地的真实写照。到了宋代,随着海外贸易繁荣,屯门一带的海防体系进一步强化。佛堂门设税关,监管商贸;九龙、大屿山驻兵,护卫盐场,形成“以兵护商、以商养兵”的格局。南宋末年,宋帝赵昰、赵昺更曾避难九龙,屯门一度成为抗元的重要据点。此后的海防目标,已从先前单纯的军事防御,延伸成为保障海上经济命脉的重要卫所。

到了明代,随着走私贸易的膨胀与殖民势力的渗透,明廷不得不调整策略,海防体系迎来全面升级。洪武十四年(一三八一年),朝廷在东莞南头设立南海卫,统辖千户所、巡检司等机构,屯门进一步升级为“全广门户”。至此,南海卫、海道副使、南头参将三级军事机构在此叠加,形成“卫所──巡检司──水寨”的多层防御体系。正德十六年(一五二一年),葡萄牙人试图在屯门登陆,遭到了明朝水师与屯门军民的联合抵抗。后来,广东巡海道副使汪鋐以火攻战术击败葡萄牙舰队,成为近代中国抵御西方殖民扩张的首场胜利,史称“屯门海战”。这场“屯门海战”不仅彰显了屯门的军事价值,更揭示了岭南海防从被动防御向主动制海的转型,催生了南头古城(今深圳南头)这一珠江口海防指挥中枢的设立。嘉靖年间,倭寇与海盗猖獗,明廷增设南头参将,统率战船八艘、乌艚二十艘,屯门成为中路海防的核心。万历年间,南头水寨设立,下辖佛堂门、龙船湾等六处汛地,配备战船一百一十二艘、兵员三千。这种“依山筑垒、凭海列舰”的布局,使屯门成为抵御倭寇与西方殖民者的第一道铁闸。

清朝建立之后,延续并强化海防体系。康熙年间,清廷在屯门、东涌等地增筑炮台,并以铁链横锁虎门水道,构建“金锁铜关”防线。东龙炮台(今香港东龙岛)遗址出土的炮弹与枪弹,印证了清初抵御海盗与殖民者的实战需求。

十六世纪,随着大航海时代的到来,葡萄牙人以“晾晒货物”之名登陆澳门。随着葡萄牙人入居澳门,大湾区海防面临新挑战。一六二二年,荷兰舰队试图夺取澳门,驻守大炮台的葡军以火炮击退进攻,此役成为澳门海防史上的转折点。此后,澳门开始逐步修筑炮台,形成“妈阁炮台”“东望洋炮台”等军事设施。这一转变的背后,彰显出古代海防体系面对全球化冲击的被动调整,也折射出明清海防从“拒敌于外”到“以夷制夷”的复杂博弈。

作为明清时期中国南部海防的“最后屏障”,澳门炮台群不仅抵御过荷兰、英国等西方列强,更在鸦片战争期间成为抵御英军的重要据点。尤为值得一提的是,澳门炮台不仅是军事要塞,更是技术交流的窗口。明末清初,传教士将欧洲铸炮技术引入中国,虎门炮台群的部分前膛铸铁炮就源自澳门工匠精心制作。这种“以夷制夷”的策略,体现了古代中国在防御中求开放、在碰撞中谋自强的智慧。

大湾区海防并非孤立的城池防御,而是通过水陆协同、三地联动的体系实现整体防控。从香港屯门的“山海联防”到澳门炮台的“扼港制海”,大湾区凭借珠江口星罗棋布的岛屿(如大屿山、东龙岛)构建天然防线。明初卫所制下,南海卫、广海卫互为犄角;清代则在东龙岛设炮台,以铁炮控扼航道。明代首创“海道副使”一职,集监察、军事、外交于一身,驻南头统筹防务;同时推行“以蜑治海”策略,将蜑民编为水军,化解这个群体先前“遇官捕鱼,遇贼为寇”的隐患。清代更设“汛”“塘”等基层哨所,形成“总兵──参将──千总”的垂直指挥链。这种协同机制在近代也得到延续。十九世纪中叶,面对西方列强的坚船利炮,虎门、澳门、香港等地的海防力量虽因清廷腐败而遭受不断地失败,但这些防卫设施“前哨──纵深”防御理念至今依旧具有启示意义。

古代大湾区的海防建设,始终在“御敌”与“通商”的张力中寻求平衡。明代南头体制下,海道副使既统辖水师,又监管市舶贸易;清代虽厉行海禁,却特许澳门作为对外窗口。这种“边防御、边开放”的模式,使得珠江口成为中华文明与海洋文明对话的前沿。所有这些海防遗址,也承载着文化记忆。香港佛头洲税关遗址的宋代“贡赋遥通”石碑,赤湾左炮台旁的林则徐雕像,以及澳门大炮台改建的博物馆,无不诉说着“向海图强”的民族精神。近年,粤港澳三地推动“海防遗址国家文化公园”建设,试图以历史脉络串联散落的炮台与卫所,重塑大湾区文化认同。

千年海防,铸就“铜关铁锁”;历史纵深,滋养文化根脉。从屯门的唐代烽火到澳门的西洋炮台,大湾区的海防遗产不仅是石垒铁炮的沉默陈列,更是中华民族经略海洋、守卫疆土的永恒见证。今日,当港珠澳大桥飞架三地,昔日“金锁铜关”已化为文化纽带,我们看到的不仅是历史的回响,更是湾区协同发展的壮阔蓝图。这片海域的每一次潮起潮落,都在诉说一个真理:真正的铜关铁锁,从来不仅是炮台与铁链,更是文明的血脉与创新的基因。