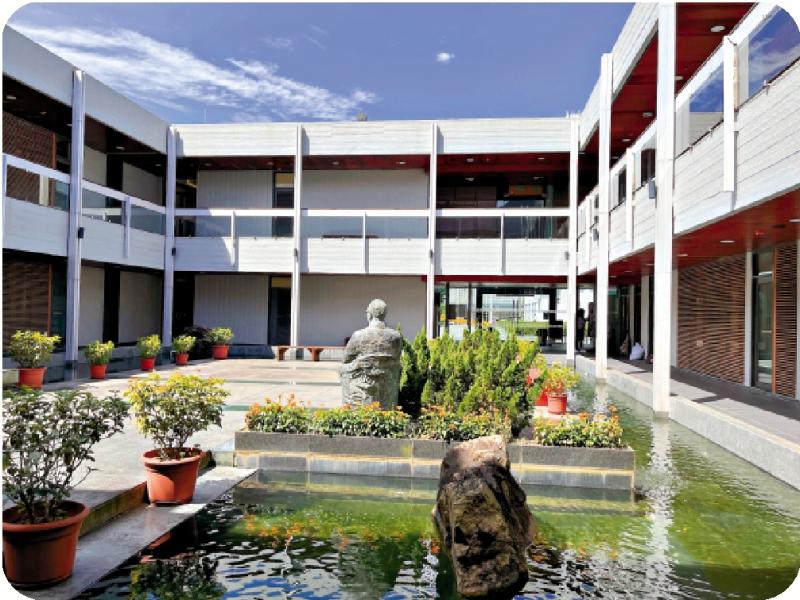

图:司徒惠在设计“中国文化研究所”时采纳了贝聿铭的建议。\作者摄

电影《粗犷派建筑师》(The Brutalist)获得三项奥斯卡奖,吸引了影迷,也引起人们对粗犷主义建筑的兴趣。不过,这并不是一部真正的关于建筑艺术的电影。倘若观众想从这部影片中了解粗犷主义建筑,那将会失望,甚至会有误解。

影片的主角拉斯洛.托特(Laszlo Toth)是一个移民建筑师。虽然这是一个虚构的人物,但如果你熟悉现代建筑史,就会从他的身世上联想到银幕外的一位著名建筑师——马瑟.布劳耶(Marcel Breuer)。他与托特有相同的身份和相似的经历:他们都是匈牙利人,都是犹太裔,都曾在德国的新式建筑学校——包浩斯(Bauhaus)学习,都因逃避纳粹的迫害而从欧洲移民到美国,也都设计过粗犷主义建筑。不同的是,布劳耶来到美国后,事业顺利,生活优裕,而不像托特那样一路坎坷,受尽屈辱。

说起布劳耶,香港人可能不熟悉,但他有一个门生在香港尽人皆知——设计中银大厦的贝聿铭。贝聿铭曾说布劳耶是“最好的朋友和老师”,“他使我加深了对光的理解,特别是光在建筑中的重要性。”与布劳耶相似的是,贝聿铭也是移民建筑师,而且同样凭着自己的才华和努力获得了成功。

说起粗犷主义建筑,香港人对它不会陌生。上世纪六十至七十年代兴建的公屋大部分都是粗犷主义风格,以至我们可以这么说:公屋是香港粗犷主义建筑的产房。除了公屋之外,政府办公楼、公立医院、公立学校也曾是粗犷主义表演的舞台。而且,香港不乏优秀的粗犷派建筑师,例如设计香港中文大学(中大)的司徒惠、设计湾仔艺术中心的何弢等。

其实,贝聿铭与香港的粗犷主义也有关系。在中大建校之初,贝聿铭曾应邀来港为校园的规划和设计出谋献策。他对粗犷主义的校园有多少影响?这一直是令人感兴趣的话题。据中大“中国文化研究所”前所长屈志仁教授回忆,贝聿铭对研究所的建筑设计曾给予具体的建议。司徒惠采纳了这些建议,使用西方现代建筑的技术、材料和方法,再现了中式传统庭院的空间意境。这座贝氏风格的建筑“粗”中有细,在中大校园中别具一格。

为何贝聿铭未能更多地参与中大的建设?这可能是因为他当时正忙于美国的几个工程,其中包括为母校麻省理工学院(MIT)设计教学楼。如果把他为MIT做的设计与司徒惠为中大做的设计进行比较,我们可以看出两者的相似之处。事实上,贝聿铭也是一位粗犷派建筑师。他设计的国家大气研究中心、埃弗森艺术博物馆、达拉斯市政厅等,都是美国粗犷主义建筑的名作。

除了贝聿铭之外,布劳耶还有两个门生在香港有作品:一位是设计香港会大楼的哈利.赛德勒(Harry Seidler),另一位是设计力宝中心的保罗.鲁道夫(Paul Rudolph)。他们都是著名的粗犷派建筑师。不过,为了迎合中环的上流社会,赛德勒把粗犷主义士绅化了。鲁道夫则转向“国际式”风格,以配合香港国际金融中心的形象。

实际上,这些银幕外的建筑师——布劳耶、贝聿铭、司徒惠等,他们的真实人生比虚构的电影故事更精彩。

《粗犷派建筑师》的导演布拉迪.科贝特(Brady Corbet)说:“拍电影就像设计建筑一样。”对于这个说法,我既同意又不同意。同意的是,建筑与电影在艺术创作(和预算超支)方面确有共性。不同意的是,设计建筑必须满足实用的要求,拍电影则毋须考虑实用的功能。建筑师造的是房子,导演造的是梦。但是,建筑师不能没有梦,因为有梦才会造出既好用又好看的房子。