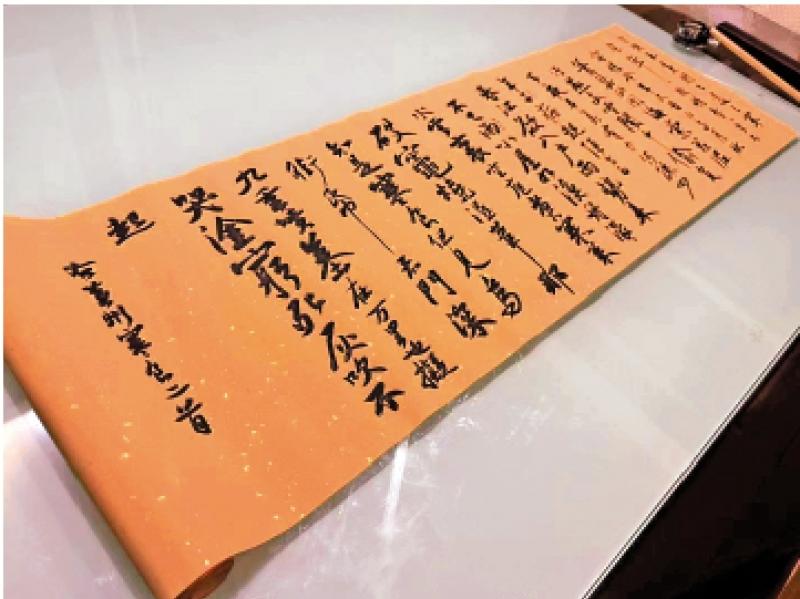

图:临《寒食帖》。\作者供图

寒食节前夕,北京同学发给我一张“寒食十三绝”的图片。说是老北京人在寒食节期间,为了祭奠祖先,讲究三天不开火,只吃点寒食来垫补肚子。看起来听起来,古时人过寒食节仪式感很强。今人对这个节日淡化了很多,我从小到大没有过过这个节日。

如今,人已中年,对传统文化的兴趣似比少时浓郁了许多,习字之后更甚。想起苏轼留有著名的《寒食帖》,不如临摹一份,算作第一次颇有仪式地迎接寒食节。《寒食帖》,作于苏轼被贬黄州第三年的寒食节,故又名《黄州寒食帖》。

一个春雨绵绵的夜晚,我独自在家。展开一张四尺对开的仿古洒金宣纸,打开古琴歌单,静心临摹《寒食帖》。“自我来黄州,已过三寒食”,我努力模仿着东坡先生的沉着,中锋行笔,让墨色均匀地渗透进宣纸。

在临摹过程中,墨色的变化是一大挑战。《寒食帖》中的墨色时而浓重,时而浅淡,体现出书写时的节奏和情绪起伏。当我蘸墨过多时,写出的笔画就会过于肥腻,失去原有的韵味;而蘸墨不足,又会导致线条干涩,缺乏连贯性。为了掌握好墨色,我不断调整蘸墨的量和书写的速度,体会着在不同墨量下笔画呈现出的不同质感。

苏轼在书写时,因心境的变化,字体的大小、疏密之间呈现出强烈的对比,整幅帖的结构既富有变化又不失平衡。有的字大如拳头,气势磅礴;有的字小如米粒,精致细腻。在临摹“破灶烧湿苇”一句时,“灶”字的宽大与“湿”字的小巧形成鲜明对比,这种强烈的反差,让整个作品充满了节奏感。我努力调整着字的大小和间距,试图还原这种视觉上的冲击力,却发现要做到自然和谐并非易事。每一个字的大小、位置都需要根据上下文的关系进行精心安排,稍有不慎,就会破坏整体的美感。相比而言,我更喜欢写厚重粗粝的字。每每此时,内心感到酣畅淋漓,十分治癒解压。

不知不觉,夜已深。我放下毛笔,看着面前满是墨痕的宣纸,虽与原作仍有差距,但在这一个多小时的临摹过程中,我仿佛走进了苏轼的世界,感受到他在黄州时的孤独、豁达与坚韧。通过临摹,我不仅学到了书法技巧,更领悟到了书法背后所蕴含的深厚文化内涵和人文精神。

这场与《寒食帖》的邂逅,让我明白,书法是一场永无止境的修行。每一次的临摹,都是一次新的探索、新的领悟,让我在墨香中不断追寻,不断成长。