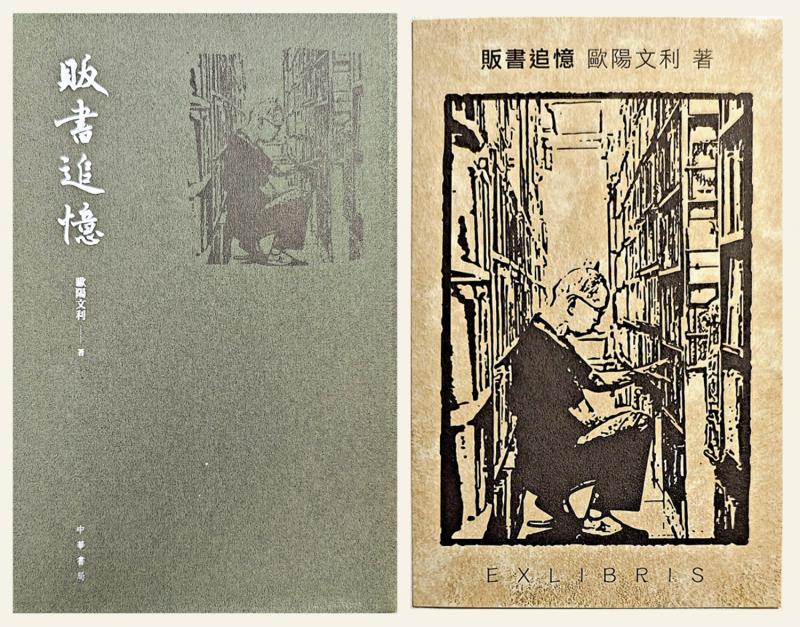

图:《贩书追忆》及藏书票。\作者供图

上海已有初夏的感觉,樱花、玉兰花、梨花、油菜花这些报春的花已经飘落,绿叶覆盖了枝头。未几,穿行草木中,又有一股非常好闻的馨香,清新又绵远,那是香樟发出的。然而,刚刚过去的这个周末,满城的书香已经盖过香樟的香气。

世界读书日到来,从公共图书馆到社区中心,都在举办各种读书活动,“书香社会”“全民阅读”,这些年在政府的力倡下,也调动起民间的热情,成为一股不可阻挡的风暴。大大小小,全城不知有几千场活动呢。像上海图书馆东馆这样超大的场馆不必说,仅闵行区图书馆一个区级图书馆,主场活动就有十四场,还有十四场分会场活动。巴金图书馆也举办“小时光:地铁里的阅读摄影展”,巴金图书馆二○二五参考阅读书单的发布,两期文坛茶话会:黄永玉先生作品朗读会、谈一谈阅读与日常生活……每一场活动都得到读者的热情呼应,不难看到读书已经从外在的提倡变成很多人的内心追求。

在这样的阅读龙卷风中,有一件事情也是全城读书人关注的,那就是闭门一年多改造升级的上海古籍书店重出江湖。这是一家历史悠久、品味不俗的书店,我个人认为,在上海滩所有国字号的书店中,这一家是最会选书的书店。虽然现在买书多依赖网购,但是走过他们家门口时,我还是忍不住进去逛一逛,看看大堂里陈列的新书,也顺手买几本。在这里,也能遇到陈子善、陆灏、傅杰等先生,大家共赴一个饭局,都提前半个小时来逛一逛古籍书店。这里的最上层卖旧书的区域也让读书人流连忘返,我在这里买了不少书,还买过一些书随赠师友,它的书品相好、价格也公平。记得我就买过两巨册的《上海漫画》影印本送黄永玉先生,这是他年轻时代的读物。

这次古籍书店重新开业,把它的旧书特色再一次做足。当日,我不曾躬逢其盛,记者朋友严山山在他的报道里写道:“据悉,这次焕新之后,书店与搬入三楼的上海旧书店携手,共同把三楼打造成为一个‘淘书乐园’,让读者尽情徜徉于由特价书和旧书等汇聚而成的书海,满足‘淘书’的快乐。记者注意到,上午不久,三楼已经人满为患,收银处买单排起了长队。”也就是说,上海旧书店成为古籍书店里的热门。有一位名为“猎书人磊磊”的小红书博主说:“上海今天至少一半职业淘书人在这里,等待了四百多天,福州路上的古籍书店终于恢复营业了,硬装格局大换血。基本脸熟的同行都来了,还有从镇江赶来的书店老板,第一天营业人山人海,结账都要排长队。喜欢纸书的朋友抓紧去,开业有折扣,上海你找不出第二家折扣这么好的官家书店了。”

也许敏感的人早就注意到,这一两年,旧书、旧书店的存亡乃至复兴,又成为人们议论的话题。年初,上海图书公司还召集全国的专家学者开过专题会,北京的报纸也开辟出“旧书新知”的专版,旧书拍卖也一浪高过一浪,大公司专场拍之外,线上的微(信群)拍也红红火火……这是读书人内在的需求,然后也有看不见的手在背后助力。比如上海的樱花谷旧书市集,刚看到的消息:第三十个世界读书日来临之际,二○二五旧书新知书香上海“淘书乐”.樱花谷旧书市集,于四月二十二日至二十七日,从最初的起航地──黄浦区苏州河南岸亲水平台区域再次出发。

“旧书”不会消失,旧书店会不会长久存在,就很难有自信地回答了,尽管社会各方都在尽力维护它、挽救它,可是像很多濒危动物一样,它的存在也许仅限于“保护区”。然而,旧书店又是寄托了很多读书人情怀和想像的地方,很多浪漫的故事也发生在这里,尽管它不是生活必需,读书人一提起来却是抒情文字如长江之水滔滔不绝。一位年轻的朋友周洋还写了一篇《爱上旧书店的理由》──爱需要理由吗?不需要,人活着什么都需要理由和论证理由,那是现代社会的功利病,要不得。我认为在精密的成本计算、规划之外,社会和人生都需要一份情怀。旧书店对于一个城市发展和社会生活而言,确实没有文人口中说的那么重要,它仅仅满足了一部分人的小众趣味;可是,一份情怀对于一个城市而言就不是可有可无的了。

由此,我想到了香港,好多年前不少人说它是“文化沙漠”,这些年这种声音不大听得见了,大家反而从香港的书店里拎回大包小裹的文化精品。人们又说香港是商业社会,人的功利心重,这话也许不错,每个城市的属性不同、地域文化特征不一样。然而,就我个人感受而言,在商业高度发达的社会里,这里还生存了很多有特色书店,包括旧书店,那么,这个社会的人文精神尚在,一份情怀仍存。我每次去香港,忙里偷閒就是逛书店。这两年,捧读《贩书追忆》、《香港文坛回味录》,听作者谈贩书艰辛、淘书快乐,又分明感觉到一脉书香在一个社会不绝如缕,而对于个人,它可能就是一盏心灯,光亮微弱,却始终引导着前行的旅人。