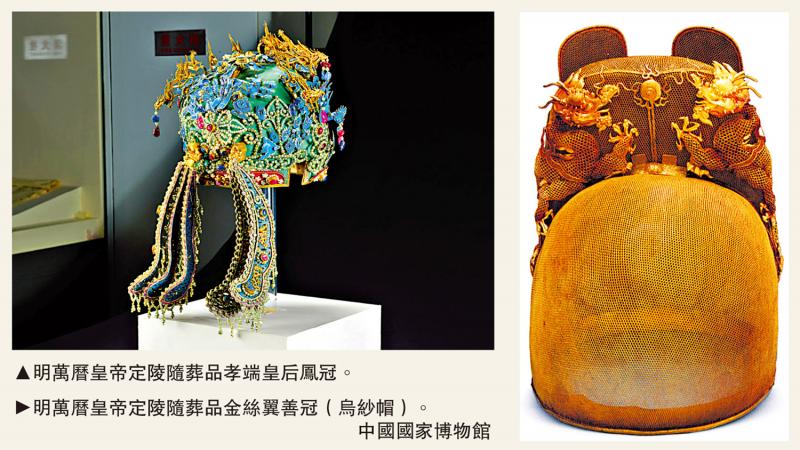

左:明万历皇帝定陵随葬品孝端皇后凤冠。右:明万历皇帝定陵随葬品金丝翼善冠(乌纱帽)。\中国国家博物馆

五一小长假,故宫博物院、中国国家博物馆等内地很多博物馆,入场券一票难求,不少博物馆的文化创意产品热销,业绩表现不俗。故宫文创在传统纸质出版物基础上,推出文具、玩具、首饰等多品类新产品,文创商店开到了机场候机厅、大型商场。恭王府的福文化系列,不但有纸质墨拓本,还适应趋吉、洪福等民俗,推出纸、绢朱拓本,珐瑯、木雕等各种名贵制品。首都博物馆文创涉及食品、生活用品、办公用品等,其中伯矩鬲发光棒棒糖、首伯牛“可爱包”系列产品、馆内复古景观“景德街”牌楼文创雪糕、创意橡皮、文物元素贴纸、景泰蓝工艺品等产品,受到大众喜爱;研发了数码技术文创产品,包括邮票、纪念票和纪念币等纪念品,以及元青花凤首扁壶、雍正珊瑚红地珐瑯彩花鸟纹瓶、骊山四季等数字藏品十多款。北京古代建筑博物馆天宫藻井冰箱贴自成一格。国博以明万历皇帝定陵出土孝端皇后凤冠为原型,研发的纪念款凤冠冰箱贴,销量在三月底已突破百万件,小长假继续火爆。博物馆于经典性、代表性藏品之外,有些文创产品似有成为其另一“活招牌”之势。

近年来博物馆文创产品大热,获得消费者追捧,从根本上说,要感恩我们的祖先,留下如此悠久而灿烂的中华历史文化遗产,不但令我们傲然挺立于人类文明之林,而且具有继承、发展、创新的无尽源泉,享受先辈的余荫。这是历史文化底因,是民族自信、文化自信的底气所在。

博物馆文创产品大热的现实原因,是中共十九大制定的“推动中华优秀传统文化创造性转化、创新性发展”战略,超越了长期困扰博物馆事业发展的文物保护、利用之间的矛盾。改革开放之后,随着经济社会腾飞,博物馆展示、研发快速发展,博物馆藏品、文物、古建筑的保护与展示、开放、利用之间的结构性矛盾日益突出。以古建筑为例,观众多了势必加速文物老化、损毁,最终不堪重负。当形势严峻时,有专家甚至提出“吃祖宗饭、造子孙孽”的严厉指责。“创造性转化、创新性发展”方针,适应新时代、新的历史条件,我国综合国力提高、数码科技与人工智能发展,使我们具备了破解这一对尖锐矛盾的能力。在此方针下,习近平总书记和中央政府又提出“让文物活起来”、“把博物馆带回家”等系列工作目标。不觉之间,博物馆文创、文物保护与利用,已逐渐走出以损害文物为代价的老路,开始步入“吃祖宗饭、造子孙福”的健康发展之路。以故宫博物院为例,近年与中央广播电视总台等机构合作,相继推出文艺节目《诗画中国》、舞蹈诗剧《只此青绿》、沉浸式家庭音乐剧《甪端》、音乐节目《故宫之声》等,根本不劳文物藏品频频亲自出动、现身说法。

新时期作为以营利为目的的文创工作,有时还是与文物保护、文化传播一体化推进的。例如故宫《清明上河图3.0》、“发现.养心殿──主题数字体验展”等系列数字展览,突破实体展览局限,增强观众的参与性、体验感,既是博物馆主责主业,也是大受欢迎的文创产品。他们与腾讯联合主办“‘纹’以载道──故宫腾讯沉浸式数字体验展”,用五米三的高裸眼3D文物、倦勤斋VR等展示项目,呈现宫殿建筑、院藏文物纹样艺术,还建立了“故宫.腾讯联合创新实验室”。

博物馆文创产品大热的另一重要原因,是大众文化意识转变,年轻一代共享理念的助力。笔者有不少五○后、六○后的文化人朋友,继承了中国传统收藏文化,明明知道收藏不过是“暂得于己”,却节衣缩食也要搜购藏品,乐此不疲,“快然自足”。但是这种情况近年来发生变化:七○后、八○后等现在社会的中坚力量,九○后、○○后等新生代,已经不热衷于收藏,他们更热衷于“共享”。这也是近年来中国文物艺术品市场下滑的重要原因。文创产品既能使人拥有与博物馆差不多的珍贵文物,又能自由自在地观摩欣赏,而不必付出很大经济代价。

实际上,中国的博物馆研发文创产品,不是近年来才有的事情,从国立近代意义的“博物馆”出现不久就已开始。一九一四年在北京故宫三大殿成立的“古物陈列所”,覆製、仿制馆藏书画;在武英殿浴德堂挂上馆藏清代戎装女子画像,附会说浴德堂后的土耳其式浴室,是乾隆时香妃沐浴之所。这与其说是史迹、文物展示,不如说是投市民社会所好的文创活动。这也说明当时文创活动已经多样化。故宫博物院于一九二六年,挑选院藏秦汉官印上千件,直接用印泥钤印,定名《金薤留珍》,先钤印二十四本,后陆续限量加印,盈利不菲。他们那时开创的“故宫日历”品牌,至今为故宫出版社所继承,每年带来大笔收益,并且引发“历”、“曆”是非之辩的社会讨论,最后以“历”是历史、“曆”为日部与日期相关,正名为《故宫日历》。讨论本身就加深了人们对传统文化的关注。其实按东汉许慎《说文解字》权威解释,这两个字在西汉以前、起码在西汉是通用的。“历,过也,从止,曆声。”历意为经过,从止就是与足相关,意为步行经过。“曆,历象也,从日,曆声。”曆表示历象。许慎特别指出:在西汉司马迁《史记》中,“曆”与“历”通用。人们之所以倾向用“曆”,因“曆”是日部,而“历”是止部,属于脚,好像与天文关系不大。殊不知,日期不是太阳运行的结果,而是地球在围绕太阳公转的轨道即“黄道”上经过的位置,古人说的“黄历”、“黄道吉日”,都是地球在黄道上经过时的位置;时间才是地球自转决定的。比如春分在黄道上经过的确切时间点,既可能在白天也可能在晚上。可见用表示足迹的“历”字更确切。而在汉代之后古籍里,历、曆也有通用的,清代官修实录也如此。

到改革开放之后,故宫博物院的文创产品也较早走出国门,上世纪八十年代,故宫文物修复厂覆製的古代青铜器,销往英美等国家,覆制品不但器表与原物相同,铜体内部老化、锈蚀程度也克肖原件,一时称绝。而三十年代出版的《故宫周刊》、五六十年代出版的《故宫博物院院刊》第一、二期,在香港等地翻印再版,成为博物馆文创经典。