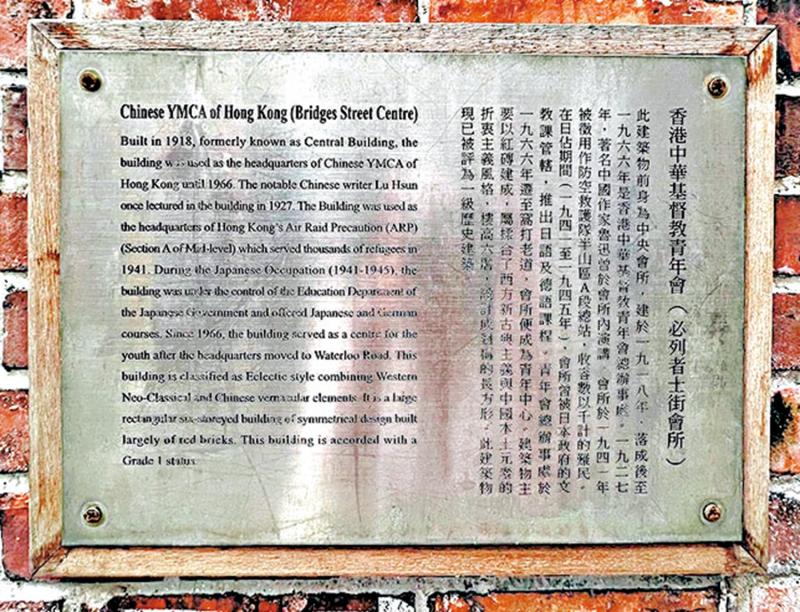

图:上环必列者士街香港中华基督教青年会建筑物上的牌匾。\作者供图

位于上环必列者士街五十一号的香港中华基督教青年会正门入口处,挂着一块牌匾,用中英文写“此建筑物前身为中央会所,建于一九一八年。落成后至一九六六年是香港中华基督教青年会总办事处。一九二七年,著名中国作家鲁迅曾于会所内演讲。会所于一九四一年被征用作防空救护队半山区A段总站,收容数以千计的难民。在日占期间(一九四一至一九四五年),会所曾被日本政府的文教课管辖,推出日语及德语课程。青年会总办事处于一九六六年迁至窝打老道……此建筑物现已被评为一级历史建筑。”关于鲁迅来港事,只有一句简单陈述。《鲁迅日记》对来港演讲事,除了上篇所述文字,亦无他记。于是鲁迅此次来港是赴谁人之邀,一直存有争议。

一九八一年九月二十六日香港《文汇报》刊发刘随文章《鲁迅赴港演讲琐记》。编者按语“关于鲁迅赴港经过始末,长期以来成为鲁迅研究中的空白。”“现刘随先生以当时直接参加接待的工作者的身份,为读者在这方面提供了极为难得的宝贵史料。”刘“当年出于对鲁迅的崇敬,主动记录了鲁迅所作《无声的中国》《老调子已经唱完》两次演讲,并经过鲁迅先生亲自修改,使得这两篇重要文章能留存于世,读者对此当必表示欢迎。”

刘文叙,一九二七年初,鲁迅来到中山大学任职的消息传到香港,港大教师兼香港《中华民报》总编辑黄新彦博士“出于对鲁迅的景仰,也希望鲁迅来香港打破文坛上的沉寂空气,以推动新文学运动的开展,因此以香港基督教青年会的名义主动邀请鲁迅前来讲学。”他还回忆,“同来的还有许广平……负责出面接待的除了黄新彦博士,还有黄之栋先生(时任《华侨日报》副刊编辑)和我。”二月十八日晚和十九日下午的演讲“都由黄新彦博士主持”。“鲁迅是二十日晨离开香港的,走时,黄新彦博士和我们几个参加接待的人都去热情送别。”

刘本人“当时正在香港以教书为活,平日就很喜欢阅读鲁迅的作品……对他的作风为人也很钦敬,所以除了协同黄新彦博士热情接待外,在鲁迅演讲时,我自己又主动将两次演讲详细记录下来……于二月底随稿附信寄给在广州的鲁迅先生,请他过目校正。”

《鲁迅日记》对此事有记录。一九二七年三月二日的日记:“得刘前度信并讲稿”。四日日记中再记“上午覆刘前度信并还稿。”刘回忆,“鲁迅退还我的讲稿只修改了很少几个地方。”“讲稿收到后,曾即送去《华侨日报》,记得只登了一篇,另一篇《老调子已经唱完》,因故没有刊出。”《华侨日报》一九二七年二月二十一日刊发《周鲁迅先生演讲词》,写着“黄之栋 刘前度笔记 许广平女士传译”。是未经鲁迅修改的版本。

鲁迅给刘的回信,其“一直保存了好几年,直到一九三六年鲁迅逝世后,知道许广平征集鲁迅遗迹,所以我就将原信主动寄给景宋了。”

关于邀请人的另一说法是赵今声。香港岭南大学荣誉教授刘蜀永在一九九三年十月一日《香港文学》一○六期发表文章《赵今声教授谈鲁迅访港经过》。

在刘蜀永主编、香港大学出版社出版的《一枝一叶总关情》一书中,收录了赵今声所撰《八十八岁自述》,讲述当年邀请鲁迅访港始末。赵一九二六年毕业于港大,是港口工程专家,后居天津。

一九二○年代,赵在港大读书时经常投稿《大光报》,被聘为社外编辑。赵述:“一九二七年春,我以《大光报》名义,邀请在中山大学讲学的鲁迅先生从广州到香港。二月十八日下午,鲁迅到港。当晚,我在基督教青年会食堂设便宴,招待鲁迅夫妇及陪同人员叶少泉。我准备了黄酒,鲁迅先生兴致很浓,喝了好几杯。”并称是通过河北老乡叶少泉(时为广州国民党总部交通员)邀请到鲁迅,“用《大光报》名义印入场券。”“《大光报》也不负担鲁迅的食宿交通费用。我只好自掏腰包……”“鲁迅在香港的演讲会是我主持的。”

《鲁迅日记》一九二七年二月十八日这样记载:“雨。晨上小汽船,叶少泉、苏秋宝、申君及广平同行,午后抵香港,寓青年会。夜九时演说,题为《无声的中国》,广平翻译。遇香港大学教授黄新彦、广州《国民新闻》编辑梁式。晚梁式邀至大观园饮茗,并邀黄新彦等。”鲁迅日记、书信及演讲记录从未提及赵今声或《大光报》;并且刊登演讲词的也不是该报。另据史料,《大光报》曾于一九二五年停刊,一九二八年复刊,鲁迅赴港时该报的情况如何尚难确定。