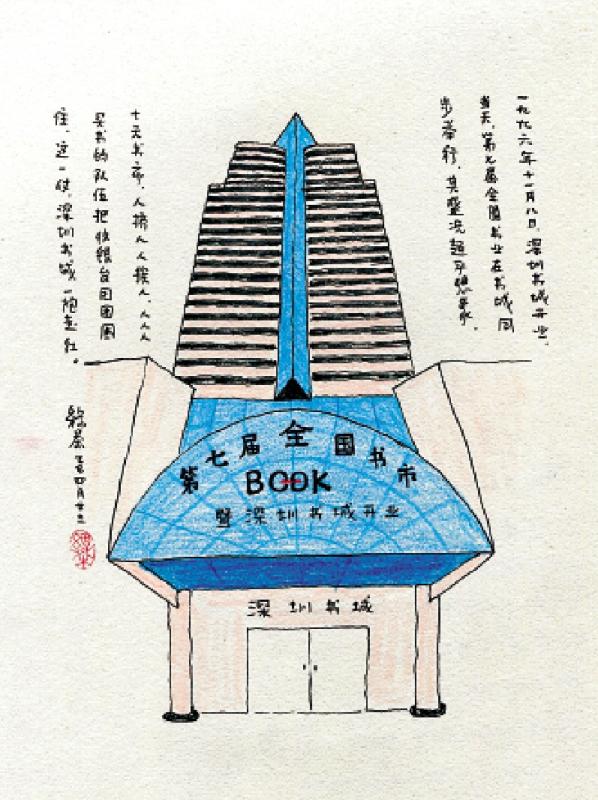

图:深圳书城。\作者绘

罗湖之于深圳,是一部浓缩的改革开放史。约占深圳不过百分之四的面积,却妥妥装着这座城市的精神根脉。

一九八○年深圳刚起势那会儿,罗湖是独一份儿的热闹地儿,诞生了全国第一个商品房小区东湖丽苑、第一家麦当劳、第一条商业步行街东门老街,以及全国首个外汇调剂中心、土地拍卖第一槌,还有像地王大厦、国贸大厦等“深圳速度”代表作,这里不仅是地理意义上的起点,更为改革开放提供了“罗湖样本”。

而深圳书店业,罗湖也提供了很多样本。

一九八五年之前,深圳新华书店仅有解放路的新华书店、炮楼底下的少儿书店,还有沙头角中英街那间被海风啃得哐当响的铁皮屋门市,像几粒埋在时光里的书种,等着生根发芽。

一九八六年,新华书店从广东省划归深圳地方管,开始自己闯天地。深南大道的风都带着海腥味,推土机辗过荒草地,惊起的白鹭扑棱棱掠过解放路的骑楼。书城的地基就一点点冒出来了。一九九六年落成那天,三十三层的楼体亮晃晃的,玻璃幕墙把天映得碧蓝,路过的人都得仰起脖子看,心里直嘀咕:这哪儿是书店啊,分明是书塔啊。

真正让深圳书城一炮打响的,是第七届全国书市。一九九六年十一月八日,作为第七届全国书市的举办地,深圳书城正式开业。开业当天,足足有十万人前来。十一月的深圳还暖烘烘的,五块钱一张的门票被攥得发潮,队伍从书城门口拐了几道弯,直排到地王大厦底下。

图书零售的火爆劲儿实在出人意料。十天书市,深圳书城的柜枱前整日里人挨人、人挤人,买书的队伍拐了几道弯,把台阶都踩得发亮。收银机响得跟爆豆似的,一摞摞书从货架上往下搬,堆得比人还高。销售码洋竟滚到了两千一百七十七万,把往届书市的纪录狠狠甩在身后。这一仗打得漂亮,深圳书城的名号算是在读书人心里栽下了根,成了全国书业响当当的金字招牌。

藏书家韦力攥着小绿本儿挤进门来,一眼瞅见左手边的古籍书店,正发愣呢,冷不丁瞧见北京的藏书家陈东正蹲在书架前翻书,两人对视一眼,都笑出了褶子。深圳学者刘申宁早年在国贸对面的古籍小店淘书,四架线装书蒙着薄灰,他总爱用指尖蹭蹭书脊,像摸自家孩子的头。后来古籍区搬进书城,先是在一楼大堂占着好地界儿,慢慢儿挪到二楼,最后缩在安全通道旁,像个被冷落的老学究,却依旧端着架子。

深圳书城的花招儿多且新。一九九八年,首创“五星级书城”服务标准,书城里头飘着咖啡香。二○○○年首届读书月,整座城都飘着油墨味儿。二○○四年深圳发行集团成立,罗湖城的霓虹灯亮了一宿,把深南大道照得跟白天似的。如今旗下六家大书城、四家中型店,还有社区里的小店,像撒在城市各处的书种子。二○二五年湾区城“湾区之眼”落地,玻璃幕墙映着珠江口的浪,想必又是一番新景致。

除了国营书城,深圳的民营书业星火,最早也是从罗湖的街巷开始燎原的。

相文中的书摊故事,得从蛇口的鹹腥海风说起。一九八四年的蛇口工业区,电子大厦还只是根瘦瘦的水泥柱子,南水村口的槐树荫里,他支起张竹床,竹床四脚垫着从码头捡来的废铁,上头铺块蓝布,《佛山文艺》《知音》就码在显眼处,封面女郎的睫毛被阳光晒得发脆。琼瑶的《窗外》、金庸的《射雕英雄传》用花布帘遮着,藏在竹床深处──遇着穿喇叭裤的年轻人往这边瞟,他就冲人挤挤眼,右手食指往嘴唇上一压,再朝布帘努努嘴。有回暴雨突至,他扑在书堆上护着《天龙八部》,后背被雨点砸得生疼,怀里的书却只沾了层薄薄的雨丝。

一九八七年,他在东门二横街盘下一间二百多平米的店面,开了第一家了望书店。用码头的旧木板打书架,蹲在地上刷了三遍清漆,木头上的结疤泛着琥珀光,凑近能闻到海水和松节油混在一块儿的味道。了望书店的招牌一挂,生意火得跟灶台似的。高峰时一天流水五十多万,收钞票的铁盒子都发烫。

分店像春天的藤蔓,顺着深南大道往四处爬。最盛时二十多家分店星罗棋布,一九九五年入驻八卦岭图书批发市场,九个档口连成片,蓝白相间的遮阳棚下,相文中陷在书堆中,不时和来往书友递个话、聊着天儿。

四十年过去,深圳的书店像春天的树,哪儿哪儿都冒新芽。书城在各个区开枝散叶,西西弗、覔书店开在商场里,公园书吧藏在荔枝林里,连海边都有了书吧。罗湖的书业像是颗老种子,当初在铁皮屋里撒下的那些墨香,如今早就在城市里长成了林。

罗湖,始终是深圳书业的老根脉。深南大道的法国梧桐已长得合抱粗,阳光穿过枝叶的缝隙,在书城的玻璃幕墙上洒下点点碎金。四十年前,在铁皮屋偷偷瞄武侠小说的少年,如今正抱着孙子在书吧里共读绘本;当年在书城门口排队的“工厂妹”,如今对着智能书架挑选退休后的旅行指南。罗湖的风里,依旧飘着油墨香、咖啡香,还有荔枝蜜的甜与海风的鹹──那是老种子在新土里抽芽的气息,是这座城市捧着书本奋力奔跑时,不经意间洒落的光阴碎片。