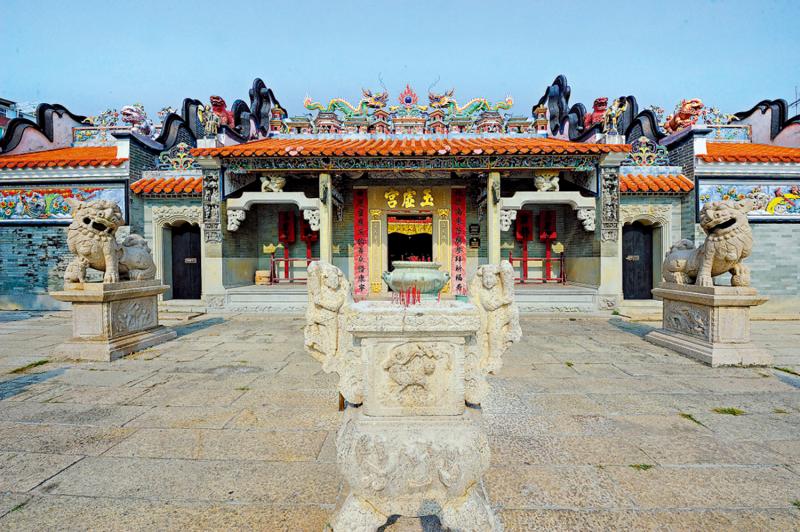

图:长洲北帝庙。

长洲北帝庙的鼎盛香火缭绕不息,盂兰胜会的纸扎“大士爷”肃穆威严,大埔元洲仔大王爷庙的海神静望潮汐,古老宗祠内“左昭右穆”的牌位无声诉说血脉绵延──香港的民间信仰,如一部跨越三千年的活态史诗,在百越巫蛊的底色上,融入秦汉礼制、唐宋佛道、明清宗法,最终在现代霓虹与历史风尘的交汇处,沉淀着中华文明最原始的灵性基因,并从中淬炼出兼容并蓄的灵性智慧,在现代化的钢筋森林中生生不息。

香港民间信仰之根,深植于先秦百越文化的土壤中。《吕氏春秋.特君览》载:“扬汉之南,百越之际……其俗畏鬼,其祠皆见鬼形。”寥寥数语,勾勒出百越文化中巫鬼崇拜的浓重底色。面对变幻莫测的海洋与瘴疠弥漫的山林,百越人将恐惧化为具象崇拜,洪水传说中救世的灵蛇,被奉为部族保护神,衍生出蛇形祭器与鼓乐歌舞的祭祀仪式,成为先民与天地对话的密码。这种将自然力量人格化的泛灵思维,延展至山石草木,奠定了香港早期民间信仰的基石。大屿山史前石刻上的祭祀舟船,印证了先民将航海安危系于神佑的宇宙观。“鸡卜”“蛋卜”等预知吉凶的巫术,则是他们试图操控人鬼边界的古老尝试。如《淮南子》所言:“九疑之南,陆事寡而水事众”,先民们“劗髮文身,以像鳞虫”,将身体化为与自然神灵沟通的媒介。桂南龙州一带至今流传“鬼出龙州”的俗谚,正是古百越巫鬼文化的千年回响。

随着秦汉帝国对岭南的经略,中原宗法制度与百越巫鬼文化开始碰撞融合。特别是汉武帝平南越后,中原移民带来的祖先崇拜仪式,逐渐在香港地区扎根生长。《礼记.王制》规定:“天子七庙,诸侯五庙,庶人祭于寝”。南迁士族将此制带入香港,但受限于资源,平民以简化版“寝祭”为主。香港新界宗祠的“昭穆制度”正是这种礼制的活化石:始祖永居正中,二世为昭居左,三世为穆居右,“父昭子穆”的伦理秩序通过空间排布凝为家族的精神图腾。

魏晋南北朝时期,随着曹魏政权推行薄葬令,祭祀从私域走向公域。香港新界出土的唐代陶制牌位,见证了“祭于寝”向“庙祭”的关键转型。同时,佛教轮回观与道教鬼神说汇入信仰长河,催生儒释融合的祭祀新形态。唐代皇家太庙行“左昭右穆”之礼,而民间则出现“寒食扫墓”与盂兰盆会结合的新形态。这种安排既满足儒家孝道,又融入佛教普渡轮回观。香港宋代碑刻记载,屯门青山禅院举办“万缘法会”,将战死者、无嗣者奉为“英灵”,通过超度使其从孤魂升格为可享香火的祖先。唐代诗人元稹描绘的广州“鬼戏连台夜未休”,正是流传至今的“神功戏”──在庙前搭建戏棚,戏台口必须正对神龛,先演“例戏”娱神,再演正剧娱人,构筑了独特的人神共娱空间。

当祖先牌位在祠堂中安放,山神海灵也在香港的礁石海湾间找到归宿。早期渔民崇拜的是具象的海洋力量。《盐田志》载唐代屯门渔民出海前“投肉饲漩”,祭祀海流中的神秘漩涡。随着道教神灵体系的传播,非人格化的自然力量逐渐被北帝、天后(妈祖)、洪圣、谭公等取代,形成香港独特的“水神”谱系。其中,北帝信仰可溯至五代,宋代被敕封“翊圣将军”,元朝升格为“玄天上帝”,其龟蛇合体的玄武形象源于百越蛇图腾,而“荡魔天尊”的神职又融合了道教神系。长洲玉虚宫(北帝庙)对联“护国佑民”,彰显其从自然神向社区保护神的转型。而妈祖信仰尽管宋代已传入,但直至清代才在香港占据主流。有趣的是,在大埔元洲仔大王爷庙中,妈祖像被置于偏殿──“在大王爷地盘,妈祖为客”,折射出水神信仰的在地化重组。

山岳崇拜同样根深蒂固。新界原住民至今保留“伯公”祭祀,实为山神的地方称谓。大帽山脚的祭坛遗址中,曾出土刻有雷纹的玉琮。这种良渚文化的礼器,暗示着江南山岳信仰的南传。随着开发深入,山神职能转为保佑开矿、伐木安全。新界客家围村的伯公神位,实为山神信仰的微型化表现。大埔元洲仔大王爷庙的“一庙三神”格局尤显岭南智慧:主殿护土大王爷镇守疆域,侧殿持桨海神司掌航行,露天妈祖像守望远洋。这种神职模糊化的实用主义,恰如庙祝所言:“神无高低,能护一方便是真灵”。

纵贯三千年风雨,香港民间信仰的生命力历久弥新。大澳渔民的“游神艇”延续百越水神祭祀旧仪,而电子牌位与“云端祭祖”则成为血脉的新载体;北帝诞飘色巡游、长洲太平清醮,既是神圣仪式,更是香港非遗的活态标签。在当代高压之下,传统信仰为港人闢出一隅精神港湾。当现代人转动青铜风车祈求平安时,完成的不仅是个体焦虑的释放,更是跨越三千年的文化传承。

从百越蛇形祭器到北帝座前龟蛇,从墓前祠祭到纸衣焚天的盂兰胜会,香港民间信仰的演进,始终在变与不变中追问:人如何理解自然?又如何安放对死亡的敬畏?信仰的本质,是人类面对浩瀚宇宙时永不熄灭的精神对话。在香港的钢筋森林里,宗祠香火与摩天轮光影同框,盂兰盆会的纸衣灰烬飘过霓虹招牌。这片时空折叠之地,生死敬畏化作社区节庆,自然恐惧沉淀为生态自觉。当年轻人在太平清醮的戏棚下刷着手机看神功戏时,古老巫术与赛博祭坛正在完成一场无言的传承仪式。