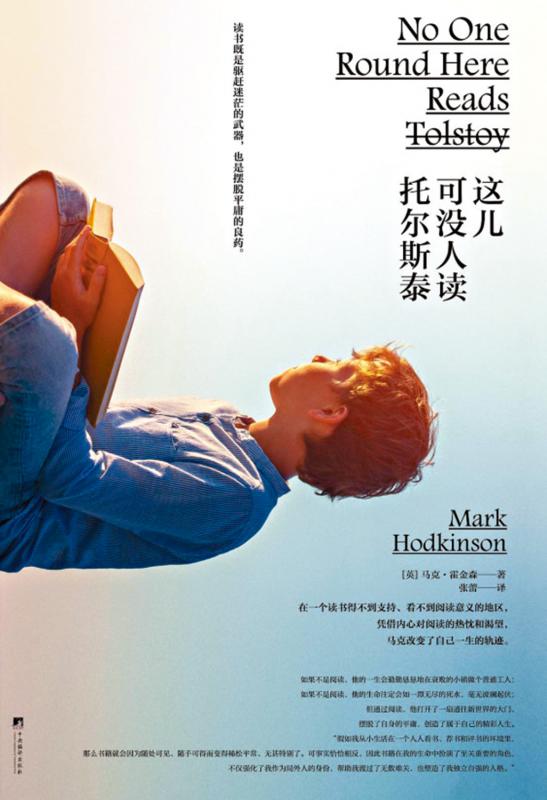

图:英国作家马克‧霍金森著《这儿可没人读托尔斯泰》。

我和出版界打了十多年交道。打交道,是指自己参与“做书”,过程中和编辑保持密切沟通,书完成了,和编辑成为了真正意义上的朋友。我也一直认为,编辑是除了家人外最了解我的人,他们通过文字读懂我的精神世界。我向来胆怯不自信,能不时地从我几个可爱的编辑那儿找回一点自信,是支撑着自己写下去的勇气。

一开始,我羨慕编辑朋友有一份和文字打交道的工作,这听起来多神圣啊。但他们告诉我,很多时候他们读到的是一堆烂文字。直到我偶尔也幹起编辑的活儿时,发现文字不好的人比文字好的人要多,我才体会到读逻辑不通的文字时的痛苦。也许这是形成图书市场龙蛇混杂的原因,顶流作品凤毛麟角,多数作品在中段载浮载沉,仿佛和世界无关。

目前图书出版的艰难,用“寒冬”形容不为过。最直接的体现就是读纸质书的人少了。图书市场的销售用“血拼”形容也恰当不过。卖书场如战场,高质低价的厮杀后,只剩伤痕累累、血迹斑斑。读者习惯在网上买打折书,一旦图书不打折,反倒觉得哪里不对了。这里无意指责购买打折图书的人,因为我自己也是其中一员。不过,图书折扣吸引的仍然是同一类人。让那些从不读书的人,因为图书减价而去买书的机率甚微。

买书的人越来越少,存放空间是个大问题,相当一部分人转而去读电子书。我是老派人,喜欢的书一定要捧在手上读。

收藏达人(或称家政顾问、整理大师)近藤麻理惠认为三十本书对一个家庭来说就足够了。她有一个理论,说家里每一件物品都必须能令她“怦然心动”,否则就要毫不犹豫地扔掉。不过,像我这类人,别说“怦然心动”,很多时候我面对家里的物品,愣是想不起来它们是怎么来到我家的。买书亦然,书买回来不读,放着放着就忘了。但这不妨碍我继续买书。

我有几个可以一起去书店、逛书展的老友。多年前,有一次在我犹豫要不要把选中的书都买下的时候,其中一人跟我说,别担心书读不完,等退了休你还可以慢慢读。温言软语,瞬间就又让我毫不犹豫地买买买……时间如水,将近三十年过去了,这位鼓励我买书的朋友两年前已退休。我说起往事,问她是不是现在可以慢慢读书?她一脸茫然反问:“啊?我跟你说过这样的话?”

我有一个做图书策划、出版、编辑的好朋友,她叫李娟。当年第一次见面,李娟这样介绍她自己:“我是李娟,不是写散文的那个李娟。”

我喜欢李娟做的书,从策划选题、装帧设计到用纸,每一处细节都看得出用心良苦。李娟说过,冒着亏本的风险,也不能在用纸等方面马虎。

做书即做人,是否认真用心,是瞒不过人的。我喜欢认真做事的人。

李娟做总策划的一本书──《这儿可没人读托尔斯泰》,是我一读就爱上的书。封面是一个凝视远方的小男孩,柔和的光照在小男孩的侧脸和身上。“读书既是驱赶迷茫的武器,也是摆脱平庸的良药。”印在封面上的这句话,便是这本书要表达的核心思想了。

这本书是英国作家马克‧霍金森的自传体纪实作品,讲述在一个没有人读书的地方、一个以温饱求存为目标、生活在贫民窟的家庭,诞生了一位爱书的孩子。这孩子成人后来成为了作家、出版商、藏书家,坐拥三千五百本藏书。而普通爱书人平均藏书千册。如果一个人经常买书,又不舍得扔掉它们,并且幸运地活到了五十多岁,要达到拥有三千五百本藏书是易如反掌的事。前文所述,收藏达人近藤麻理惠说一个家庭有三十本书就足够的说法,也是这本书里提及的。马克‧霍金森和书的故事、他作为出版商和作家的交往故事,在书里三言两语的篇幅叙述,就能打破一般人对图书出版的迷思。

这本书穿插了不少西方近现代文学史上的书目,串连起来就是一份好书单,我视作此书分发的红利。阅读带来知识的关联,让我们不断丰富和积累,使书本知识变成人生智慧。

对作者影响最大的一本书是塞林格的《麦田捕手》。书里还有这些信息:《麦田捕手》于一九五一年出版,塞林格写完这本书后,隐居到新罕布什尔州一个只有九百八十九人名叫康沃尔的小镇,度其余生。但他的《麦田捕手》影响至今,平均每天还能卖出近千册。

当作者还是小男孩的时候,拿着书单去二手书摊找书,书单上有托尔斯泰的名字,书摊老板就说:“这儿可没人读托尔斯泰,咱们这种地方怎么会有人读这样的书?”在一个阅读不被支持、看不到阅读意义的地区,作者凭借内心对阅读的热忱和渴望,改变了自己一生的轨迹。

书读多了,阅读级别和阅读品味都在提升。“一开始,我在阅读时只关注作品本身,对出版书籍的出版社和作者的背景知之甚少。可在短短几周内,我就对一家出版质量一贯很优秀的出版社建立起了绝对的信任,它就是企鹅出版社。”

那个带有小企鹅图标形象的图书,我也喜欢,是我在大学时期学英文的课外读物。我与作者是同龄人,对他书里所说,感同身受:“在二十世纪七十年代,养育子女可不像如今这么复杂,父母们从不焦虑,也不看育儿书。在当时,好父母的定义就是让孩子吃得饱、穿得暖,又不缺少关爱。除此之外,还有什么好担心的呢?”

而现在,我们好像越来越多担心。要放下担心,唯有阅读。“唯有外在的安静与内心的平静相结合时,一个人才能尽情地享受阅读。”人生的修行,不过就是求外在的安静与内心的平和相一致的结果。