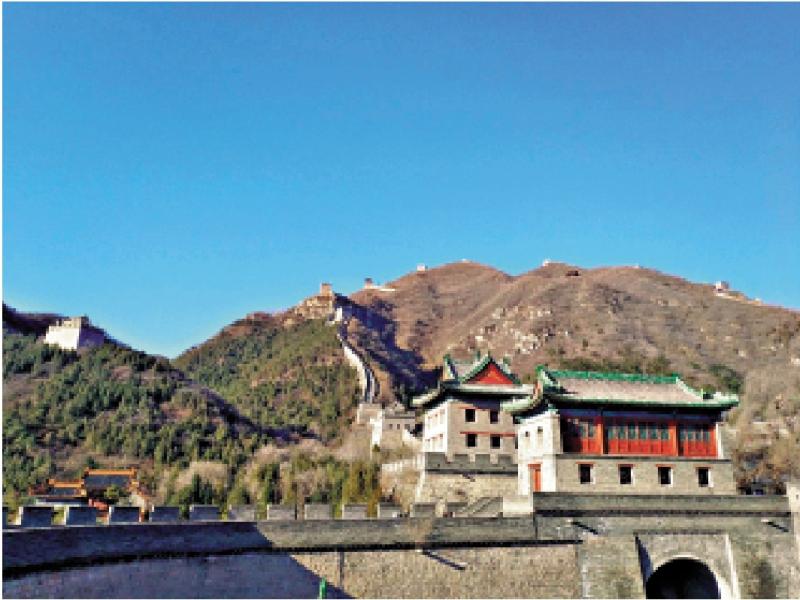

图:居庸关长城。

北京昌平,由燕山馀脉而延伸的绿地,镶嵌在华北平原与蒙古高原的过渡地带,南接繁华的京城中心,北边耸立的军都山如一道天然屏障,古来的居庸关长城雄踞其间,烽火台在朝霞与暮色中沉默如碑。

燕山南麓的暖阳,会把一年的光热都揉进果实里,昌平一带的苹果树缀满红里透粉,青黄泛着红晕的大果,沉甸甸地压弯枝桠。那苹果熟了的季节,正是抗战胜利八十周年的日子,来到居庸关下的果园里,思绪便不由沉浸在历史与现实之间。

昌平的历史源远流长,早在秦汉时期,这里就已成为重要的交通要道和军事重地。秦始皇统一六国后,为加强对北方的控制,修筑了驰道,昌平便是驰道上的重要节点。到了北魏时期,居庸关长城始建,明朝时期又经过大规模的重建和修缮,是为险要的军事关隘,古来被称作“天下第一雄关”,所辖隘口多达一百零八处,成为京城西北的重要防线。

一九三七年“七七事变”后,日军沿平绥铁路西进,居庸关作为北平西北的咽喉要塞,成为中日双方争夺的焦点,南口战役在此激烈爆发。据史料记载,一九三七年八月八日,日军第五师团(坂垣师团)及独立混成第十一旅团等部,在飞机、坦克、重炮掩护下,向昌平南口正面阵地发起猛攻。中国军队第十三军、第十七军等部依托长城要塞、山地工事,与日军展开殊死拉锯战。

彼时,《大公报》著名记者范长江、孟秋江怀着炽热的爱国之心,毅然深入昌平南口前线,冒着枪林弹雨采写了《抢防南口》、《南口迂回线上》等战时通讯,展现了中国部队在日军飞机狂轰滥炸下,日夜兼程赶赴战场的紧张状态,到达阵地后,“官兵们不顾长途跋涉的疲惫,在南口一带的山地、要道,星夜赶筑工事,挖掘战壕,搬运弹药,人人都怀着必死的决心,誓与阵地共存亡。”在《血战居庸关》中,范长江记录了战斗的残酷与激烈:“日军的炮火如雨点般砸向我军阵地,一时间,地动山摇,硝烟弥漫,阵地上的工事几近全毁。然而,罗芳珪团的战士们毫不退缩,他们依托着残垣断壁、弹坑壕沟,顽强抵抗着敌人一波又一波的冲锋。”“有的战士身负重伤,仍紧握手榴弹,待日军靠近时,拉响引线与敌人同归于尽;有的战士在战友全部牺牲后,独自坚守阵地,用步枪射击到子弹打光,而后拿起大刀,冲向敌群,直至流尽最后一滴血。”

孟秋江在《南口迂回线上》细致入微地记录了战斗场景:“短兵相接时,手榴弹是唯一可以对大炮报复一下的东西,掷手榴弹的战士,虽然一批一批的倒下来,第二批马上又跳出战壕去抵抗。这样的冲锋,接连三次以后,机关连仅剩一个战斗兵,一个传令兵,一个伙夫了。战斗兵,传令兵把住两挺机关枪,伙夫在中间向左右输送子弹,继续对二千敌军强烈反抗!太阳照临着整个山谷,这三位作殊死战的英雄,最后含着光荣的微笑,躺在阳光中!”

范长江和孟秋江,这两位当年《大公报》的记者,以他们舍生忘死的采写,记录了中国军队在华北地区首次大规模、有组织地抗击日军机械化部队的南口战役,这场战役展现了中国军人的顽强斗志,以血肉之躯抵挡日军机械化部队,每日伤亡均超过千人,尽管阵地几度易手,士兵们始终坚守不退,在南口一线阻滞日军十馀日,痛击日军“三个月灭亡中国”的狂妄计划。

居庸关下的抗日烽火熊熊燃烧,中共领导的武装力量积极投身战斗,与友军协同作战,生动诠释了抗日民族统一战线的伟大力量。在中共中央北方局的直接领导下,一九三七年七月在昌平流村镇白羊城村成立了国民抗日军。九月在黑山扈与日军正面交锋,他们表现英勇,用轻武器击落一架日军飞机,极大地鼓舞了抗战士气。另有一次,国民抗日军成功奇袭日军,解救出三百多名同胞,同时缴获了三挺捷克式机枪、四十多支金钩步枪、十几支手枪和一二百把大刀片。队伍规模迅速从几十人扩充到一千多人。后经八路军总部正式批准,国民抗日军改编为八路军晋察冀军区第五支队。

一九三八年深秋,八路军第四纵队在昌平桃林口地区设伏。战士们潜伏在冰冷的草丛中,忍受着饥饿与寒冷,待日军运输队进入伏击圈后,指挥员一声令下,手榴弹如雨点般投向敌群,机枪火力封锁了前后道路。日军仓皇应战,运输队的汽车燃起熊熊大火,映红了半边天空。此战歼灭日军数十人,击毁汽车多辆,缴获一批武器弹药,有力打击了日军的嚣张气焰。

曾经发生在居庸关下的一场场战斗,载入了中国人民抗战史。

时光荏苒,如今的昌平日新月异,居庸关下风景如画,乡村振兴的春风吹遍大地。在那一片片苹果树的环绕中,昌平革命历史纪念馆肃然而立,馆内丰富的图文资料,翔实展现出这片土地曾经的战斗历程。数千战争遗物还原历史细节,专家和民间学者对昌平抗战历史的挖掘和研究,成为后世难忘的记忆和宝贵的精神财富。

范长江、孟秋江等记者深入前线报道,书写过的居庸关获得精心保护修缮,文物工作者们倾注心血,采用“最小干预”原则,对风化严重的城砖逐一编号,选用当地烧製的仿古青砖替换,还在关城内部铺设了隐形排水管道,针对每一处敌楼、箭窗反复考证,力求最大限度保留历史原貌,让这段承载着民族记忆的长城永续传承。

居庸关下的田野里,已建立标准化种植基地,智能灌溉系统根据土壤湿度自动调节水量,由农业专家改良出的新品种苹果缀满枝头。得益于燕山南麓充足的光照,这里的苹果脆甜多汁。咬下一口,清脆的果肉在口中碎裂,甘甜的汁水瞬间充盈,甜而不腻,果香浓郁,备受人们青睐。

然而,我们在尝到生活香甜的同时,又怎能忘记沟壑里深埋的弹壳,长城砖缝里干涸的血迹?苹果为什么这样甜,是因为有着无数先烈的牺牲换来的和平与安宁,这里的每一寸土地,都在平原与山地的呼吸间,生长着属于京畿之地的独特韵律:既有山水的风骨,又有田园的质朴,更有历史与自然交织的、生生不息的中国魂。