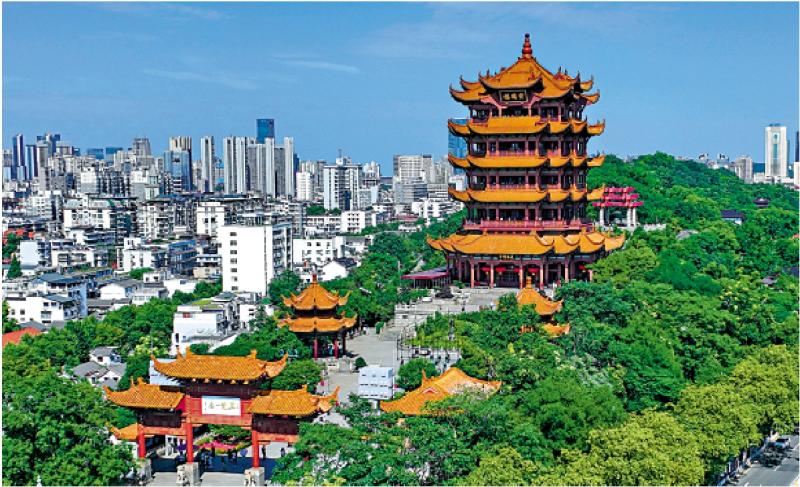

图:位于湖北省武汉市的黄鹤楼。\新华社

楹联者,诚如李渔所言:“诗之缩本,文之精华”也,属于中华民族独一无二的文学样式。楹联虽惜字如金,却因其对仗工整、合仄押韵,且言简而意赅,能够把汉语的博大精深与细微奥妙之处恰切而又精准地表达出来,故而,千百年来颇受世人欢迎。

楹联既可阳春白雪,亦能下里巴人,既为文人墨客所喜爱,也受普通百姓所追捧。它或庄或谐、或雅或俗,或语出惊人、或机锋暗藏,能于方寸之间承载千年智慧,可在寻常之处蕴藏万般妙趣,无可争辩地归入传统文化不可或缺的精髓部分。

古人从发萌伊始,演练诸如“云对雨、雪对风,花对树、鸟对虫,山清对水秀、柳绿对桃红”之类的词汇对仗,就是必修的功课,这既与汉字的单音节结构有关,也与对仗便于联想与记忆、容易激发幼童的学习兴趣密不可分。楹联的起源可以上溯到远古辟邪的桃符。五代时期,后蜀主孟昶在桃符上题下“新年纳余庆,嘉节号长春”的吉语,被认为是中国历史上最早出现的对联。自宋代以往,楹联逐渐从宫廷走向民间,变成一种独立的文学形式。发展到明清时期,楹联创作达到鼎盛。文人墨客热衷于撰写楹联,留下了许多脍炙人口、流之久远的精品力作。

中国楹联的种类繁多,春可联、寿也联,喜可联、丧也联,酒可联、茶也联,景可联、情也联,借古喻今可联、感物寄怀也联,私人可联、行业也联,宅庭院落可联、亭台楼阁也联,简直是无所不能作对成联。

流传最广、影响最大的是那些以抒情言志、睹物怀人来寄托家国情怀的楹联。就励志而言,比如像“书山有路勤为径,学海无涯苦作舟”,一语道破学习真谛;“宝剑锋从磨砺出,梅花香自苦寒来”,饱含哲理;更有像明代东林领袖顾宪成为书院所题的“风声雨声读书声,声声入耳,家事国事天下事,事事关心”,至今仍是知识分子的精神坐标。就缅怀先贤而言,比如像清人赵藩为武侯祠撰联:“能攻心,则反侧自消,从古知兵非好战;不审势,即宽严皆误,后来治蜀要深思。”借怀念诸葛孔明,劝诫后人要审时度势;西湖岳王庙悬挂的“青山有幸埋忠骨,白铁无辜铸佞臣”,虽不着一字,却满怀激情地表达了对岳飞的敬仰和对秦桧的痛恨。

就描摹胜迹而言,像清人孙髯翁为昆明大观楼所撰一百八十字长联,因其最长为世人所熟知;而同时代的窦垿为岳阳楼所撰的长联虽在字数上稍逊一筹,但却因其时空交织的宏大历史视野、忧国忧民的忧患意识和机杼独出的创新风格而闻名于世,被誉为“楹联中的史诗”。联曰:“一楼何奇?杜少陵五言绝唱,范希文两字关情,滕子京百废俱兴,吕纯阳三过必醉。诗耶?儒耶?吏耶?仙耶?前不见古人,使我怆然涕下;诸君试看:洞庭湖南极潇湘,扬子江北通巫峡,巴陵山西来爽气,岳州城东道巖疆。潴者,流者,峙者,镇者,此中有真意,问谁领会得来?”上联串起前朝历史掌故,以杜甫《登岳阳楼》“吴楚东南坼,乾坤日夜浮”的千古名句起兴,以范仲淹的“忧乐”精神贯穿,赞滕子京修楼的功德,溯吕洞宾三醉此楼之仙踪,化陈子昂“前不见古人”之悲壮,尽情抒写历史的沧桑巨变。下联以地理形胜铺陈,先描绘洞庭湖连接湘江与长江三峡的水系脉络,再点出巴陵山与岳州城的分布格局,以潴、流、峙、镇四个动词概括湖、江、山、城的动态关系,结尾借陶渊明“此中有真意”来反扣“先忧后乐”的高尚襟怀。用典状物浑然天成,虽纵贯千年,横跨千里,却无堆砌之感;上下联一气呵成,虽大胆采用散文化长句和诘问句式,突破了传统对联四六骈文窠臼,却给楹联带来强烈的节奏与气势。

另一类影响较大的是写景状物联,虽为即景生情的创作,却因其意境优美而广为流传。景观方面,比如济南大明湖悬挂的那幅:“四面荷花三面柳,一城山色半城湖”,不仅数字对比鲜明,而且画面优美,成了泉城最佳的形象名片。比如苏州拙政园的“蝉噪林愈静,鸟鸣山更幽”,用听觉反衬营造空间意境,精彩展现出文学与建筑的互文关系。还有武汉黄鹤楼那幅“栏杆外滚滚波涛,任千古英雄,挽不住大江东去;窗户间堂堂日月,尽四时凭眺,几曾见黄鹤西来?”透过楼台胜景与汹涌江水的客观描绘,发沧海桑田的心灵感叹,每每观之,总不免让人感慨万端。借物抒情方面,类似于:“青山不墨千秋画、绿水无弦万古琴”,“海阔凭鱼跃、天高任鸟飞”,“窗含西岭千秋雪、门泊东吴万里船”等,既对仗工整,又诗情画意、意境高远,既精准显示了汉语的对称美,又传递出强烈的抑扬顿挫的节奏感。

另有不少流行的名联是讽喻性楹联,或单刀直入、或正话反说,或借古喻今,直抒胸臆表达自己的不满与愤怒。比如,纪晓岚讽借孟浩然“不才明主弃,多病故人疏”之句,以“不明财主弃,多故病人疏”,戏谑那些虽医术不精、却自吹自擂的庸医,骂人却不带脏字。更有那幅“一二三四五六七,孝悌忠信礼义廉”的名对,上联缺八以谐音“忘八”,下联缺“耻”,借以咒骂某些无耻之徒。其幽默与辛辣处,皆可令人拍案叫绝。

最后,还有一些趣味性的对联因其妙趣横生而广为传播。比如,过去理发店常见这样的楹联:“虽为毫末技艺,却是顶上功夫”,一语双关描绘出修剪发梢的行业特征,又暗喻自身技艺的高超。还有药舖悬挂的“但愿世间人无病,何妨架上药生尘”的对联,坦陈医者仁心,比当下铺天盖地医药广告尤见人间温情。

现代社会,由于生活节奏的加快和文化氛围的变迁,楹联作为一种特殊的文学样式,已在人们的日常生活中渐渐变得陌生起来。然而,在国家大力倡导要弘扬优秀传统文化的当下,作为传统文化的一颗璀璨明珠,楹联在新春佳节、旅游景点和婚丧嫁娶等场合依然还普遍使用着,且颇具生命活力。

楹联写作需要对汉字的音、形、义和典籍中的诗词、掌故、修辞等有深刻的理解,需要深厚的文化底蕴和高超的文字驾驭功力,一副名作佳构往往浓缩了诗词、典故、音韵和书法之美,堪称古典文学的微型教科书。但凡对传统文化感兴趣的人们,皆不妨珍视这份文化传承的活化石,充分运用对联创作中对仗严格与平仄规范的标尺来锤炼汉字的妙趣,让赋予汉语特有节奏感、韵律美和表现力的楹联,在新的时代焕发出更加灿烂的光彩。