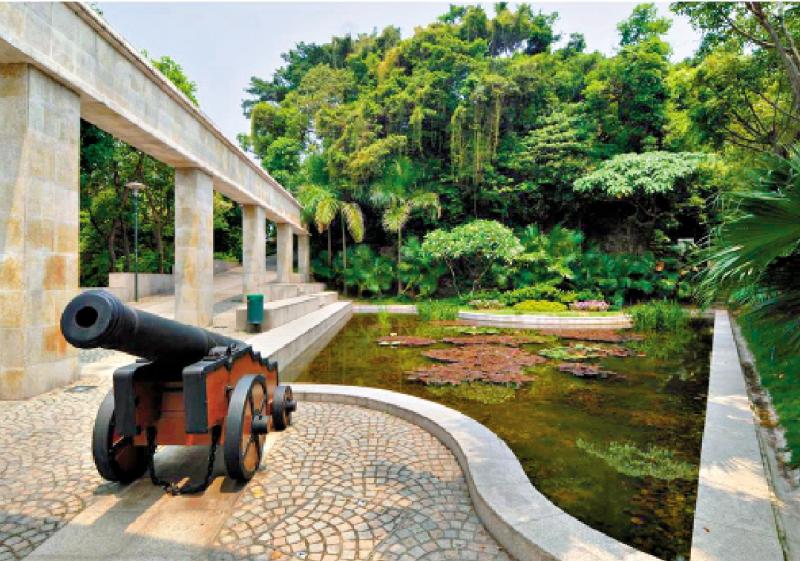

图:澳门望厦山市政公园一景。

当一九三八年十月广州沦陷的硝烟弥漫珠江口,澳门──这片葡萄牙管治地,悄然成为东亚地缘政治的特殊实验场。与炮火连天的中国腹地不同,这里未落下一颗日军炸弹,却始终涌动着无形的抗争激流。葡萄牙外交档案揭示,一九四一年日本外务省曾七度威胁“重新审视澳门地位”,而里斯本当局的回应总是不厌其烦地重申其中立国地位,不断强调《葡日友好通商条约》第三条──“永久和平与相互尊重领土完整”。这种充满殖民时代特色的外交辞令,恰似大三巴残壁上摇摇欲坠的石雕圣母像,在飓风中维系着脆弱的体面。

澳门的特殊性,在于其身份的多重折叠:既是欧洲殖民体系在远东的末梢,又是中华文明渡海再生的方舟;既要在日军环伺下保持“中立”表象,又要为内地输送抗战的薪火。这种生存智慧,蕴藏于一场没有硝烟的“非军事抵抗运动”中。

澳门得以在战火中维持夹缝中的生存,是多重历史力量博弈的微妙平衡:

首先是法律虚壳下的现实妥协。一八八七年《中葡和好通商条约》虽赋予葡萄牙“永居管理澳门”的权利,但明确规定“未经大清国同意不得转让他国”,中国始终保有澳门主权及其法理声索权。这一特殊法律地位成为葡萄牙周旋的筹码。

其次是“巴西日侨”背后的地缘博弈。学界长期流传的“驱逐巴西日侨说”虽被考证为讹传,但揭示了葡日关系的深层联结。更关键的是一九四○年《葡日秘密协议》──葡萄牙以默许日军控制澳门经济命脉为代价,换取表面主权完整,并试图借机扩张自身的势力范围。

其三是情报孤岛的战略价值。对日本而言,澳门是“实质占领的飞地”。日军通过控制周边水域实施物资封锁,澳门物价飞涨至战前百倍,并将其作为情报交换站,监视同盟国在华南活动。同时,维持与葡萄牙表面的关系,还可以利用里斯本这个间谍基地获取盟军的情报。

这种“中立”本质上是一种被默许的囚禁。葡萄牙总督戴思乐默许中华总商会在国庆日悬挂青天白日旗,这种政治弹性恰是澳门“借力打力”生存哲学的缩影。

在殖民管治与日军封锁的双重挤压下,不少热血青年参加五桂山游击队,澳门民间社会也发展出独特的抵抗形态:

首先,成为难民方舟。一九三九年,澳门人口从十四万激增至近五十万。镜湖医院、同善堂等机构成为救助中枢。同善堂发放的竹筹纪录显示,仅一九四二年就向十二点七万人次提供粥食;普济禅院收容学童,在青砖地用香灰书写《满江红》成为特殊爱国教育;疯堂斜巷的寡妇周婶八年如一日为医院浆洗绷带,所得铜板全数捐赠。

二是文化抵抗。澳门将文明符号转化为抗争武器,“当欧洲人用枪炮书写殖民史时,澳门人用算盘、瓷釉和戏服创造了另一种战争语法。”岭南画派高剑父、司徒奇等以笔代戈,宣传抗战;名伶如薛觉先演《六国大封相》等曲目筹款,支援前方;《华侨报》主编陈君葆发明“字距加密术”,在财经报道中用段落间距传递潮汐情报。

三是物资输送。望厦村百年古榕树上,至今可见刀刻的潮汐时刻表,指引着海上秘密运输线;渔民阿炳的“南海号”设双层暗舱,上层堆咸鱼,下层运盘尼西林。遇日军检查时故意打翻虾酱掩盖药味,“虾酱泼得好,胜过百门炮!”中华总商会组织认购抗战救国债券,有商人典当珠宝捐款:“器物有价,家国无价”;学生将地理等高线图用隐形墨水抄于《圣经》扉页;女生编织支援前线的毛袜,袜底绣“抗战必胜”。

澳门的抵抗网络始终与国际反法西斯战线紧密相连,其中最具象征意义的是一九四三年澳门护士黄欢笑借助东望洋灯塔指引,漏夜北上参加飞虎队医疗组,成为中美战时合作的佳话。这种跨越世纪的传承证明,澳门不仅是地理孤岛,更是联结中外的精神桥梁。

站在抗战胜利八十周年的坐标回望,澳门经验对全球化危机下的现代世界不无启示价值:

一是主权模糊地带的文化韧性。《中葡和好通商条约》遗留的“界址未定”问题,反而使澳门在法理上保持“租借而非割让”属性。这种法律弹性为文化抵抗预留了回旋空间,形成“表面妥协下的民族意识坚守”。

二是平民行动的聚合力量。从同善堂的一碗粥到学生编织的一双袜,普通人的微光汇聚成文明存续的火炬,尽显人性光辉。三是殖民遗产的创造性转化。葡萄牙管治下的天主教机构成为庇护所,岗顶剧院的巴洛克立柱与妈阁庙飞檐共同奏响文明共生乐章。这种文化杂交性,恰是抵御极端民族主义的疫苗。

没有烽火连天,没有刀光剑影,澳门抗战史的独特价值,揭示了殖民缝隙中的生存智慧── 表面妥协下,民族意识和国家观念从未退场。这种张力,恰是文学与史学共同书写、特别是构建共同核心价值的意义所在。澳门特区政府和社会各界将举办系列活动,庆祝抗战胜利八十周年。我们重述澳门故事,不仅为缅怀先辈的勇气,更为破解文明存续的密码。当全球化的海洋泛起逆流,这座曾承载人类至暗时刻的孤岛提醒世界:真正的文明,从不是独善其身的堡垒,而是在惊涛骇浪中构筑桥梁的智慧,是于至暗时刻点燃星火的胆魄,更是万千普通人以生命写就的家国诗篇。