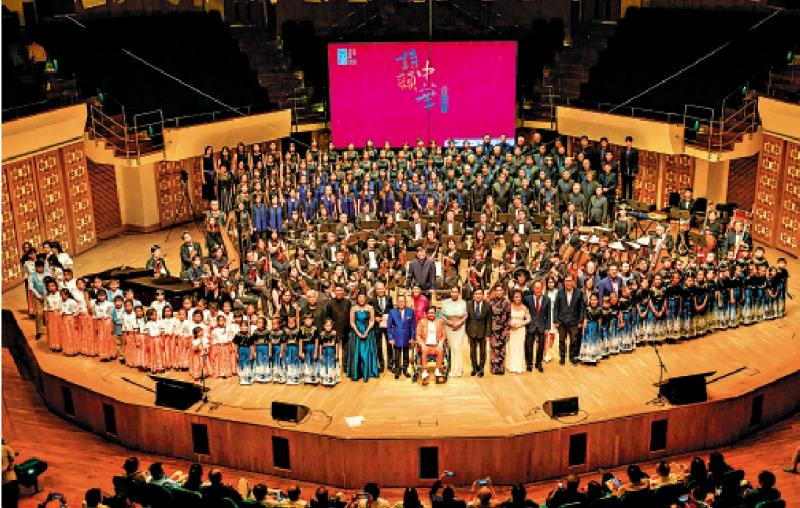

图:《诗韵中华》音乐会。\作者供图

当罗家英先生以醇厚的嗓音开启这场“中华文化节2025”之《诗韵中华》音乐会时,香港文化中心音乐厅的夜晚便成了诗词与音符的共栖之地。这场由多方合力呈献的盛宴,不只是一场演出,更是一次让中华文化在弦歌中流淌的旅程──从黄河的奔腾到春江的月影,从琵琶的低诉到合唱的磅礴,每一段旋律都在为“传承”二字作注。

开场的《黄河大合唱》选段便定下了厚重的基调。寰宇交响乐团在麦家乐指挥下,让《保卫黄河》的激昂与《黄水谣》的深沉交织,谭天乐的朗诵更让母亲河的意象从音符中跃出,仿佛能看见滚滚浪涛里的民族筋骨。而随后的《江雪》管弦乐团版世界首演,则以空灵的配器还原了“孤舟蓑笠翁”的寂寥,与《一剪梅》的婉转相思形成奇妙对照,一刚一柔间,尽显诗词意境的多维度。

音乐会的巧思,在于让不同艺术形式“对话”。郑慧的钢琴与乐团共奏《春江花月夜》,琴键跳动如潮水拍岸,弦乐铺展似月光漫滩,把张若虚诗中的虚幻写成了可触的声音;杨伟杰的竹笛吹响《燕归来》,一声清亮便唤醒了满园春色,笛声穿梭间,仿佛能看见春燕掠过柳梢的轻盈。更妙的是《声声月月》,香港歌剧院儿童合唱团的童声将《声声慢》的绵密与《月光光》的亲切揉在一起,让古典诗词有了稚气的温度。

情感的层层递进,是这场演出的暗线。王冰冰的《阳关三叠》配着邹伦伦的古筝与郑慧的钢琴,把“劝君更尽一杯酒”的离愁弹唱得缠绵;蔡君杨的《月舞》则以小提琴的悠扬,让月光有了起舞的姿态。到了梁家洛的琵琶《诉─读唐诗〈琵琶行〉有感》,指尖拨动间,“犹抱琵琶半遮面”的羞腼与悽楚直抵心头,真应了“同古人的情感共鸣一场”。

而当旋律从个人情怀走向时代与家国,感动便有了更厚重的分量。麦家乐改编的《长恨歌》,以交响乐讲述“在天愿作比翼鸟”的痴缠,古今爱情的共通性在乐章中荡漾;林智乐的《青花瓷》唱活了“白釉青花一火成”的匠心,姚焯菲的歌声则让苏轼“千里共婵娟”的祝福越过时空。邓宛霞的《梨花颂》尤为惊艳,梅派唱腔的圆润与京崑的韵味,让大唐风华在香江舞台上绽放。

最动人的,是那份“坚持”与“热爱”。张明敏的《我的中国心交响诗》以全新编曲重现赤子情怀,旋律响起时,全场的热血仿佛都被点燃;莫华伦坐着轮椅带伤演唱《七律‧长征》,铿锵歌声里的“三军过后尽开颜”,不只是诗中的壮阔,更是艺术家敬业精神的写照,观众在指挥麦家乐建议站立聆听莫华伦的演唱时,全场掌声里藏着的,是对这份执著的深深敬意。

终场的《我和我的祖国》与《我们的家》,让所有情感汇成洪流。邝美云领着孩童们歌唱,寰宇交响乐团的伴奏如大地般厚重,歌声中“家”与“国”的画卷徐徐展开──这里有黄河的奔腾,有春江的月影,有琵琶的低语,更有亿万人对祖国的赤子心。

散场时,耳边仍回响着诗与乐的和鸣。这场《诗韵中华》,从不是简单的“诗词+音乐”,而是让中华文化的基因在旋律中觉醒。当不同年龄、不同背景的听者都为同一串音符动容,便知:最好的传承,从来都是让传统活在当下,让经典在每一次演绎中,都生出新的温度与力量。