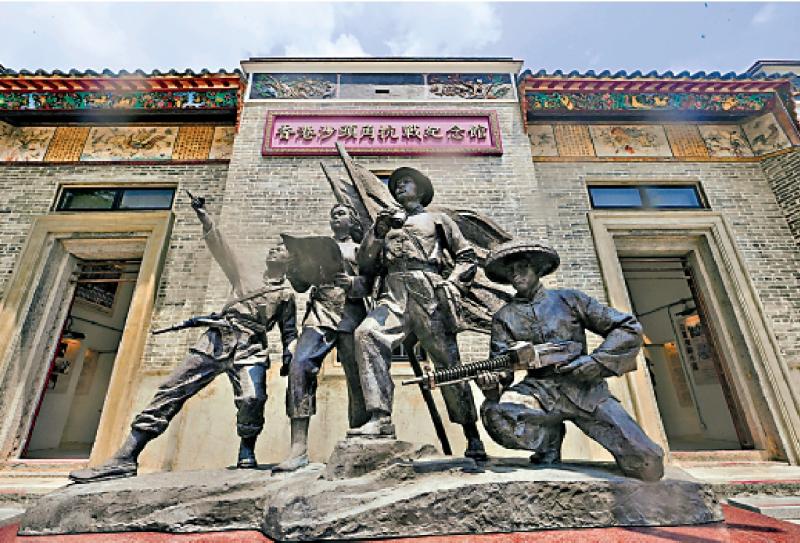

图:香港沙头角抗战纪念馆广场上的雕塑。/中新社

一把秤杆,三个冬瓜,却掀起“义卖救国”热潮。

一九三八年盛夏,湿热黏腻的香港街头,瓜菜市场的瓜菜贩丁炳南,他看着报纸上日军铁蹄践踏国土的报道,眉头微蹙。紧接着,一个朴素的念头闪过,丁炳南擦拭着冬瓜上的泥水,郑重写下“抗日救国,义卖捐献,每元一斤”的纸条。在一车冬瓜售罄后,他毅然而然地将当日所得款项全数捐献支援抗战。令他自己都没想到的是,他这仅仅是自己能为国尽一份微不足道的心意的举动,就像落入干柴的火星,短短数月间,从菜场到茶楼,从报童到人力车夫,香港街头卷起一场奇特的“义卖救国”热潮,如星火燎原般席卷全国。在民族存亡之际,香港底层商贩的竹筐与货摊之间,迸发出前所未有的家国力量。

丁炳南,是那个时代无数普通香港市民的缩影。他没有政治背景,亦非富商巨贾,日寇步步紧迫的现实,却使他无法独善其身。当香港报纸连续刊登国土沦陷、同胞蒙难的报道,街头议论着前线战士缺医少药的消息,一种朴素的“国家兴亡,匹夫有责”的情怀在丁炳南心中奔湧。他或许讲不出高深的救国理论,却深知在力所能及的范围内,能出一分力是一分力。他的操作方式异常简单却具号召力,瓜果蔬菜照常出售,但价格由顾客凭爱国心自由支付,远超市价部分悉数捐献救国。这种让渡定价权的方式,将日常交易昇华为参与者共同的爱国仪式。购买者购买的不仅是一个冬瓜,更是公开表达爱国立场、赢得社会赞誉的机会。

丁炳南的举动迅速被香港进步媒体捕捉。媒体敏锐地意识到其巨大的象征与道德感召力,不吝版面大加报道。丁炳南本人和他的冬瓜,成为一种强大的动员符号──“爱国不分贵贱,人人都能出力”。这极大地激发了普通市民的参与热情和仿效意愿。擦鞋童子捐出五百枚铜板,衣衫褴褛却高呼“抗日事大”;七旬老妪跪地拆解裹脚布,取出珍藏银元献作“子弹费”……一种超越阶级的爱国共同体悄然形成。

丁炳南的菜摊,如同投入时代洪流的一颗石子。没有政府指令,没有精英号召,中环、鹅颈桥的瓜菜贩次日便集体响应。紧接着,街头的花童高喊“爱国鲜花义卖”,旺角的鲜鱼行在码头高举“义卖鲜鱼助军饷”横幅,报刊陆续推出“荣誉广告”版面,酒楼茶室五行商会更是推出“救国宴”……不到一个月,义卖风潮从瓜菜行、鲜鱼行蔓延至报业、茶楼、百货、娱乐等数十个行业。一股难以遏制的爱国暖流在一个月内席卷香港。这场由底层民众发起的“义卖运动”,在短短一个月内筹款逾一百万港元,相当于当时三千名工人年薪总和、两百架战斗机的造价,创造了抗战募捐史上的奇迹,最终如江河汇海般涌向抗日前线。

当港英当局试图以“扰乱市价”叫停时,宋庆龄领导的“保卫中国同盟”迅速介入,将零散义卖纳入“八一三献金”国家运动,创建“义卖日”制度,设立中央记账处公示款项。至此,小贩的箩筐变成国家募捐箱之一。各行业行会制定详细规则、统一标识、监督募款去向、公示款项明细,五行商会更是建立“义卖稽查队”,严惩舞弊,极大提升了公信力与效率。

香港义卖的影响力沿着贸易网络辐射四海,在全国激起层层涟漪。一九三八年九月,重庆瓷器口码头出现“香港模式”粥摊,三天筹得法币两千元;至一九三九年底,全国二百八十七个市县登记在册的义卖活动超万次。各地义卖虽形式各异,但都闪耀着爱国精神的光芒。国际链条悄然成型:湾仔裁缝阿英将旗袍义卖款,经侨批局汇往纽约侨团购置止血绷带;旺角金舖老板抵押三根金条,换成外汇购买云南前线急需的奎宁;美洲《少年中国晨报》记载,一九三九年旧金山华侨收到的香港募捐信平均每月四百封。香港大学档案库一卷一九三九年的审计报告显示,当年全港小贩义卖总额的百分之六十二通过隐秘渠道汇出境外购买物资,真正构筑起“四両拨千斤”的抗战供应链。

一九四一年日军铁蹄踏进香港时,小贩义卖也并未因此消亡。他们沿街流动售卖“爱国糖”,包装中藏着抗战传单;“爱国粥舖”在深水埗暗室营业,所得款项经密道输往东江纵队……这种草根韧性再次证明:那些最早在冬瓜上贴起义卖标签的小贩,早已在不经意间为中华民族的抗战意志熔铸了一具坚强的民间铠甲。正如陶行知题诗所言:“南海有义卖,高风可崇拜。富翁学穷人,中国不会败。”这场始于小贩冬瓜的运动,终以超越阶层、国界的生命力,为抗战注入物质与精神的双重动力。

从深水埗菜摊的吆喝到重庆报童的“荣誉广告”,从一元一斤的冬瓜到百万巨款的凝聚,“香港义卖”谱写的是一曲由小人物创造、全社会共振、兼具草根智慧与制度韧性的壮丽战歌。它深刻地诠释:“天下兴亡,匹夫有责”从来不是空洞口号,它可以具象为一顿饭、一份报、一条鱼,乃至一个带着泥土芬芳的冬瓜。而当商业的齿轮被爱国的信念驱动,也能迸发出改造历史的磅礴动力。这种诞生于市井烟火,成长于商业丛林,最终熔铸于民族血脉的抗战精神,是香港史册上光辉夺目的一页,亦是人类面对强权时展现不屈意志的永恒见证。

义卖的硝烟早已散去,但街头小贩的精神火种仍迴荡在历史长廊:坚实的民族脊梁,有时无需铁甲枪炮,只需一个烙印爱国灵魂的冬瓜。八十七年后的今天,当国际局势再度波谲云诡,这段历史提醒我们:民族生命力的真正密码,往往藏在市井中那些带着体温的铜板,和普通人挺直的脊梁之中,最坚韧的国防线,永远筑于普通人的掌心。