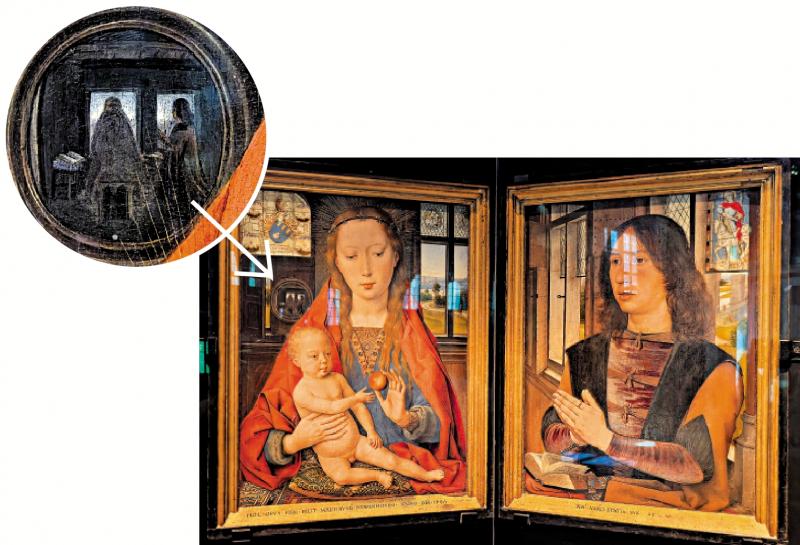

图:汉斯.梅姆林画作《马尔滕.凡.纽文霍夫双联画》及画中“隐藏彩蛋”:一块圆形的凸面镜。\作者供图

重返布鲁日的第二天,就回到全欧洲最古老的医院之一──圣约翰医院(Sint-Janshospitaal)。据记载,这栋距今已有八百多年历史、当年旨在照料沿途朝圣者的医护场所,绝大多数救助的患者都能痊愈出院。这在当时各类传染病肆虐、医疗设施和药物并不完善的条件下是非常了不起的壮举。因此,这栋医院对于大多数人来说也承载了疗癒的功能,未必是肉体上的,还有精神上的。一年后故地重游,就打算在这幢已经改造为博物馆的建筑里多待一会儿,尤其是馆内特设的汉斯.梅姆林(Hans Memling)博物馆。

相较于展厅内居中的“C位”巨製《圣约翰祭坛画》,摆在它右侧的小幅《马尔滕.凡.纽文霍夫双联画》并不起眼。四周窗户和展柜玻璃不可逆的反光甚至让这件作品连欣赏都要挑特定的角度。右侧画板以四分之三侧脸肖像示人、双手合十祈福的是作品委约者纽文霍夫(Maarten van Nieuwenhove),左侧画屏描绘的则是以正面肖像呈现的圣母玛丽亚怀抱圣婴耶稣的画面。这件双联画之所以弥足珍贵,源于自一四八七年梅姆林绘制完成后从未被拆分过,至今两幅画作仍罕见地“原封不动”安在原框加初始的铰链上──左侧画框下方写着赞助人纽文霍夫的名字和创作时间,他时年二十三岁的细节则被记录在右侧框下。鉴于其从未被拆分的整体性、结合其可开合且能够立式摆放的呈现方式和尺寸,此作显然不能被定义为单纯的肖像画,更符合委托者向圣母子祈福的传统祭坛画形制。由此,说明梅姆林当时接到的订单定是要为赞助者创作一件可供在家中私密场所供奉,甚至可在远途出行中携带的便携式神龛,此处的肖像部分实为凸显供养人身份之举。

距今整五百六十年前的一四六五年,梅姆林在离开恩师罗希尔.凡.德.维登(Rogier van der Weyden)位于布鲁塞尔的工坊后来到了当时如日中天的布鲁日城。当年仅二十三岁、有着勃艮第宫廷贵族出身的马尔滕.凡.纽文霍夫委托他创作绘制这件双联画时,已达知天命年纪的梅姆林不仅在技法表现力上出神入化,更是布鲁日艺术市场的绝对宠儿。因此,为这位小贵族完成的双联祭坛画可谓其巅峰期的作品。在诸多细节上都流露出其炫技的小心机。

首先,左右两幅画板的透视方式是截然不同的。左侧圣母子端坐屋内,窗外的景色是布鲁日著名的“爱情湖”(Minnewater Lake),并没有特别强调透视关系。但右侧拜见圣母的纽文霍夫就不同了,他身后的墙壁和窗户有着清晰的向左上角延伸的透视效果,由此可以窥探出梅姆林的巧思:当此双联画打开至特定角度时,两块画板中的窗户能够形成完美的透视关系,暗指赞助人和圣母子身处同一空间。其次,在基督头顶的上方有个不易被发现的“隐藏彩蛋”:一块圆形的凸面镜。里面映出两个人的形象──端坐在窗前背对观者的圣母玛丽亚,和跪在她身旁双手合十的纽文霍夫。这个有趣的细节不由得令我唤起了他的布鲁日前辈扬.凡.艾克在《阿尔诺芬妮夫妇像》中墙上凸面镜内的画家形象。于是,梅姆林通过这一炫技的“心机”,结合作品能够开合并竖立摆放的特殊形式,证明圣母子确实是在一介凡人的纽文霍夫家中“显灵”了。

事实上,梅姆林在画中留下的炫技心思岂止透视构图和凸面镜反射?画框下方书写的作品信息提供了类似于我国传统书画中落款的功能──他显然继承了前辈凡.艾克的“绘框”传统,虽然在此他主要是为了记录而非追求立体。另外,圣母的大红色长袍衣角从右下角的画框略有溢出。别小看这个细节,这是画家为了展示熟练驾驭“错视法”(Trompe l'oeil)的最常见手段,诸多后辈尼德兰巨匠如鲁本斯、伦勃朗等人都曾在画作中延续了这种技法。虚拟空间与现实世界的间隔也因此局部而变得模糊。

虔诚的纽文霍夫最终得偿所愿了──在梅姆林完成此作十一年后的一四九八年,他荣升为布鲁日市长。安安静静地置身于圣约翰医院中赏画良久,直到闭馆才依依不舍离开。终于,我切身领悟到了八百多年来在此接受疗癒人们的心境,一如跪在“显灵”的圣母子前祈福的纽文霍夫── 若心中有神明,随遇而安即可。