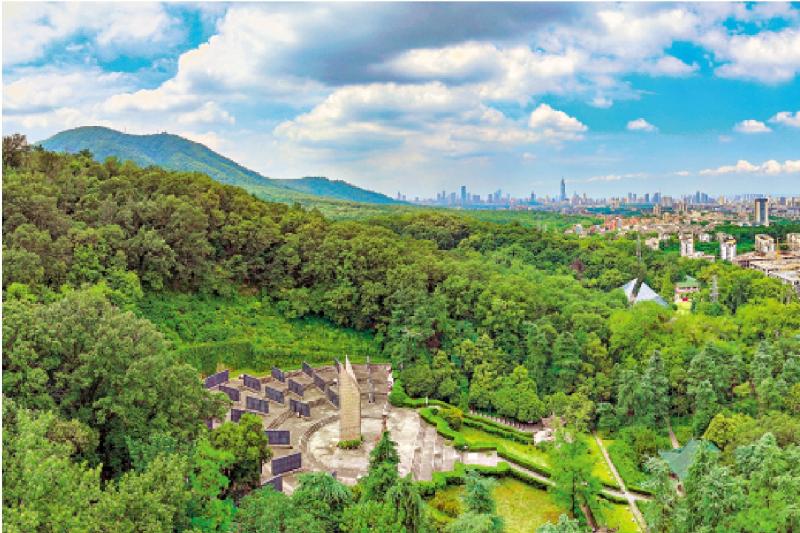

图:江苏南京抗日航空烈士纪念馆内的南京航空烈士公墓。\中新社

年初到上海,住在闻名的“上海大世界”旁。现如今这里是上海的“演艺新空间”─内有二十六个剧场、十多家餐饮咖啡店,以“上楼看戏下楼吃饭”为标榜。据说上海的年轻人如果一个月不来此“白相”,就觉得自己要被时代抛弃了。超过百年历史的上海大世界,堪称是中国最早的“休闲娱乐综合体”,以游艺、杂耍和南北戏剧、曲艺为特色,当年便有“不到大世界,枉来大上海”之说。然而,欢乐的大世界背后,是通向历史记忆深处的中华之觞。

一九三七年八月十四日,上海上空的空军飞机意外坠弹,就在“大世界”门前。两架携有重磅炸弹的中国空军飞机,轰炸目标本应是停泊在市中心黄浦江的日军军舰,但尚未到达投弹地就被日军高射炮击中炸弹架,飞行员负伤飞行,准备把重磅炸弹投放到空旷的上海跑马厅,却误投在“大世界”门前。关于这一事件的原因,尽管历史记载不一,但结果却是导致聚集此处的千馀难民无辜死伤。

一九三七年至一九四五年间,中华大地,哪一处不是伤痕累累?

十多年前,我第一次去重庆,晚上十点的市中心解放碑一带,游人如织,各色小吃摊档沿街铺开,仿佛没有尽头。我把眼前的秉烛夜游图发给妈妈,她幼时曾随家人在重庆躲避战火,直至抗战胜利。那次妈妈说:“你所在的‘解放碑’,从前叫‘精神堡垒’,抗战期间修建,是激励民众奋力抗争取得胜利的精神象征。我记得这座城市彻夜不眠的情景,还是抗日战争胜利那天,民众都跑到街上庆祝,告别从此不用跑警报、躲防空洞的日子。”

我先生的妈妈(我婆婆)是南京六合人,到北京读大学前,一直在南京居住。和她一同长大的哥哥,我们唤作小舅舅,复旦大学新闻系毕业后分配到广西工作。

小舅舅回忆当年日本人轰炸南京时,他五岁,我婆婆三岁,随母逃到家后门的水塘边。他们的母亲裹着小脚,行走不便,仓皇间一手牵儿,一手拉女,另一个七岁的女儿紧跟其后,亦步亦趋。日本人的飞机在头上盘旋扫射,母子一行用树木做掩护,在子弹下逃命。这个家族,堂姐被炸死,家里一个长工中弹后躲在水塘,也丧了性命。兵荒马乱,家也无法再住下去,一家人逃往县城。小舅舅记得天刚拂晓,他和我婆婆分别睡在两个竹兜里,由毛驴驮着竹兜,一边一个,晃晃悠悠,两个孩子时醒时睡,再睁眼时天已亮了。

婆婆张鸿苓后来写过《烧鬼子啦》等文章,忆述一九三八年日本人进驻江苏一个叫程桥镇的地方,扫荡新四军。双方激战,日本人死伤惨重,重伤的日军被烧死。那时躲在家的民众只听到外面在喊:“烧鬼子啦!烧鬼子啦!”这应该是一家人在县城避难的见闻,小舅舅说。可惜文章没有保存下来。

相对大历史,我更喜欢看普通人的微历史。前者由精英书写,后者是凡人日常,两者互补,平凡人的微光从大历史的缝隙中透出。我妈妈、婆婆、小舅舅都是一九三○年代生人,这场战争,是这一代人铭心刻骨的记忆,毋须想起,未曾忘记。

抗战题材电影《南京照相馆》,从七月到八月,在澳门热映。走进电影院观影,也是因为南京这座城市和我息息相关。

电影正是以普通人的微观史视角切入,聚焦在南京城的“吉祥照相馆”,墙上的照片藏着南京人春夏秋冬的美好记忆。电影里的南京话,听来熟悉亲切。平时我最喜欢听南京人说“多大事儿啊”,代表着他们的处世态度,粗粝、玲珑、随意、豁达、通透、了然。天大的事在南京人这里都是“没得事”。

影片讲述一九三七年底日军侵略南京,几个素不相识的小民百姓偶然之下“聚”在吉祥照相馆,被迫为日军冲洗底片。邮差阿昌冒充照相馆学徒、演员毓秀假扮阿昌太太、被毓秀救下的逃兵宋存义、还有藏匿在照相馆地窖的老板老金一家,乱世中苟且偷生。直到在暗房中“看见”日军屠城的真相,小人物身上发生了从求生存到觉醒、到反抗的转变。影片精准刻画出小人物以退为进的生存哲学,起初以相纸过期、没有显影液为借口──多拖延一天就能“保住”南京一天。但当他们意识到南京保不住了,不再是“没得事”时,便不惜付出生命,将日军屠城罪证的胶片偷偷传递出去,让正义伸张。

电影情节层次分明,过渡自然,可信可感。

我最喜欢毓秀这个人物。她是翻译王广海的情人,一个唱戏的,很热爱自己的职业。王广海说她不过就是个龙套,她反驳说龙套也是演员。当毓秀看到阿昌冲洗照片,便拿出自己和胡蝶演电影那帧底片说,你能帮我洗出来放大吗?她眼里闪着光,我却看得心里发疼。此时她的大箱子里除了有跑龙套的电影胶片外,还藏着她救下的逃兵宋存义。救人,更多是出于她的本性良知。

毓秀对情人王广海描述日本人打了胜仗后的好日子感到疑惑:“万一日本人输了,你就是汉奸,我不就成了汉奸老婆?秦桧的老婆……”“我从小唱戏,唱的是穆桂英、梁红玉,我懂的……”“商女也知亡国恨”,这简洁有力的一笔,以小见大。中国人忠孝节义的价值观,多来自话本、说书、戏曲故事等小传统文化,这一笔也是侧写其他几个人物,危难关头面临生死大义抉择的有力依据。

日本人伊藤和翻译王广海是两个复杂的人物。前者一开始对阿昌的“友善”嘴脸和后来在关键时刻的突变,是使人猝不及防的大反转,细思极恐。王广海一直坚信为日本人服务能保妻小平安。直到他亲眼目睹日军摔死婴儿、自己的老婆儿子被日军枪杀,最后为保护遭受日军欺凌的毓秀而献出生命,观众投给了他同情的目光。

《南京照相馆》照出了大历史缝隙中的微光,那是良知与大爱、高贵与尊严、和平与希望、更是一切……